Либерализм и тоталитаризм

Хрестоматия

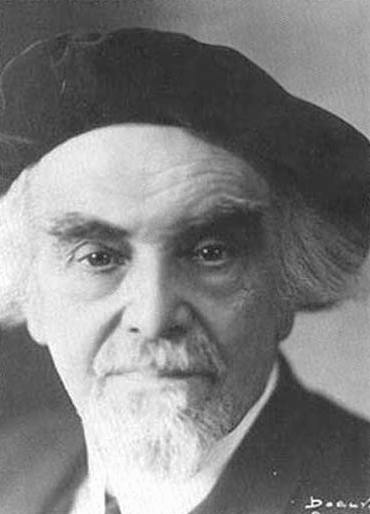

Н.А. Бердяев (1)

«Меня называют философом свободы»

“Николай Александрович Бердяев, наиболее известный из современных русских философов, родился в 1874 г. в Киевской губернии. Он учился в Киевском университете на юридическом факультете, но не окончил университета, ибо в 1898 г. был арестован за участие в социалистическом движении. В молодости он стремился сочетать марксизм с неокантианством, но вскоре отказался от этих теорий, заинтересовался философией Владимира Соловьева и приступил затем к самостоятельной разработке христианского миросозерцания. Подобную эволюцию пережил также Сергей Николаевич Булгаков, который в 1901 г. был профессором политической экономии в Киевском политехническом институте, в 1918 г. стал священником, а в 1925 г. был назначен профессором богословия в Богословском православном институте в Париже. В 1903 г. Бердяев и Булгаков приехали в Петербург с целью основать новый журнал «Вопросы жизни». Они обратились ко мне (так как я менее других был скомпрометирован политически) с просьбой добиться разрешения на мое имя от правительства на издание журнала; я согласился, но, к сожалению, журнал просуществовал только один год.

В 1922 г. советское правительство арестовало свыше сотни профессоров и писателей по обвинению их в расхождении с советской идеологией и выслало их из России. В этой группе среди философов оказались Бердяев, Булгаков, И. Ильин, Лапшин, Франк, Карсавин и лично я. Сперва Бердяев поселился в Берлине, а затем переехал в Париж, где работал главным образом в ИМКА [Христианский союз молодежи]. С 1926 г. до конца 1939 г. он был редактором религиозно-философского журнала «Путь». Николай Александрович скоропостижно скончался за своим письменным столом во время работы 24 марта 1948 г.” (Лосский, Ист. рус. филос., М., 1991, с. 298).

Так начинает рассказывать о Бердяеве Лосский. Однако лучше, чем сам Бердяев, о нем никто никогда не писал. Он выпустил книгу «Самопознание: Опыт философской автобиографии», которую при каждом переиздании дополнял новым разделом (последнее дополнение было сделано в 1947 г.). Мы начнем знакомиться с творчеством Бердяева с этой интересной автобиографической работы.

Самопознание

Свобода

Меня называют философом свободы. Какой-то черносотенный иерарх сказал про меня, что я «пленник свободы». И я, действительно, превыше всего возлюбил свободу. Я изошел от свободы, она моя родительница. Свобода для меня первичное бытие. Своеобразие моего философского типа прежде всего в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу. В такой радикальной форме этого, кажется, не делал ни один философ. В свободе скрыта тайна мира. Бог захотел свободы, и отсюда произошла трагедия мира. Свобода в начале и свобода в конце. В сущности, я всю жизнь пишу философию свободы, стараясь ее усовершенствовать и дополнить. У меня есть основное убеждение, что Бог присутствует лишь в свободе и действует лишь через свободу. Лишь свобода должна быть сакрализирована, все же ложные сакрализации, наполняющие историю, должны быть десакрализированы. Я сознаю себя прежде всего эмансипатором, и я сочувствую всякой эмансипации. Я и христианство понял и принял как эмансипацию. Я изначально любил свободу и мечтал о чуде свободы еще во втором классе кадетского корпуса. Я никогда не мог вынести никакой зависимости. И у меня была всегда очень большая внутренняя независимость. И всякий раз, когда я чувствовал хоть малейшие признаки зависимости от кого-либо и чего-либо, это вызывало во мне бурный протест и вражду. Я никогда не соглашался отказаться от свободы и даже урезать ее, ничего не соглашался купить ценой отказа от свободы. Я от многого мог отказаться в жизни, но не во имя долга или религиозных запретов, а исключительно во имя свободы и, может быть, еще во имя жалости. Я никогда не хотел связать себя, и это, вероятно, ослабило мою активность, ограничивало возможности реализации. Но я всегда знал, что свобода порождает страдание, отказ же от свободы уменьшает страдание. Свобода не легка, как думают ее враги, клевещущие на нее, свобода трудна, она есть тяжелое бремя. И люди легко отказываются от свободы, чтобы облегчить себя. Эта тема особенно близка Достоевскому. Меня называли в молодости «вольный сын эфира». Это верно лишь в том, что я не сын земли, не рожден от массовой стихии, я произошел от свободы. Но если под шутливым выражением «вольный сын эфира» понимать легкость, отсутствие боли, то это неверно обо мне. Свобода с трудом доставалась и причиняла боль. «Меня свобода привела к распутью в час утра», — говорит один поэт. Все, что я утверждал, я утверждал после свободы и из свободы. Опыт свободы есть первичный опыт. He-свобода есть создание необходимости (Гегель), а необходимость есть создание свободы, известного направления свободы. Я не согласен принять никакой истины иначе как от свободы и через свободу. Слово свобода я употребляю здесь не в школьном смысле «свобода воли», а в более глубоком метафизическом смысле. Истина может принести мне освобождение, поэтому истину я мог принять лишь через свободу. Поэтому есть две свободы. Об этом я много писал. Изначальность, непроизводность моей свободы выражалась в том, что я мог принять «не-я», лишь сделав это «не-я» содержанием своего «я», введя его в свою свободу. Борьба за свободу, которую я вел всю жизнь, была самым положительным и ценным в моей жизни, но в ней была и отрицательная сторона — разрыв, отчужденность, неслиянность, даже вражда. Свобода могла сталкиваться с любовью. В противоположность распространенному мнению, я всегда думал, что свобода аристократична, а не демократична. Огромная масса людей совсем не любит свободы и не ищет ее. Революционные массы не любят свободы. Многое я приобрел в своем духовном пути, в опыте своей жизни, но свобода для меня изначальна, она не приобретена, она есть a priori моей жизни. Идея свободы для меня первичнее идеи совершенства, потому что нельзя принять принудительного, насильственного совершенства...

Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948)Никакого умственного влияния я не мог воспринять иначе чем получив санкцию от моей свободы. Поэтому я самый не традиционный человек на свете. Мне даже не нужно было разрывать с какими-либо авторитетами — я их не имел. Но были философы и писатели, которые особенно питали мою любовь к свободе духа, подтверждали ее и помогали ее развитию во мне. В этом отношении огромное значение для меня имела «Легенда о Великом Инквизиторе» и вообще Достоевский. Из философов же наибольшее значение имел Кант. Философия Канта есть философия свободы, хотя, может быть, недостаточно последовательно, не до конца развитая. Еще Ибсен имел для меня большое значение, хотя и позже. В Ибсене видел я необыкновенно сильную волю к свободе. Все столкновения с людьми и направлениями происходили у меня из-за свободы. Борьбу за свободу я понимал прежде всего не как борьбу общественную, а как борьбу личности против власти общества...

Я вел борьбу за свободу в детстве и юности и делал это иногда с гневом и яростью. Я говорил уже, что семья наша была очень мало авторитетна и мне всегда удавалось отстоять свою независимость. С социальной средой, из которой я вышел, я порвал еще на грани отрочества и юности. Этот разрыв принял у меня такие формы, что я одно время предпочитал поддерживать отношения с евреями: по крайней мере, была гарантия, что они не дворяне и не родственники. Все, что не связано с происхождением по духу, вызывало во мне отталкивание. Все родовое противоположно свободе. Мое отталкивание от родовой жизни, от всего, связанного с рождающей стихией, вероятно, объясняется моей безумной любовью к свободе и к началу личности. Это метафизически наиболее «мое». Род всегда представлялся мне врагом и поработителем личности. «Род» есть порядок необходимости, а не свободы. Поэтому борьба за свободу есть борьба против власти родового над человеком. Для моей философской мысли было еще очень существенно противоположение рождения и творчества. Свобода, личность, творчество лежат в основании моего мироощущения и миросозерцания. Но обостренная борьба за свободу у меня началась позже. Порвав с традиционным аристократическим миром и вступив в мир революционный, я начал борьбу за свободу в самом революционном мире, в революционной интеллигенции, в марксизме. Я очень рано понял, что революционная интеллигенция не любит по-настоящему свободы, что пафос ее в ином. Еще будучи марксистом, я увидел в марксизме элементы, которые должны привести к деспотизму и отрицанию свободы. Я на жизненном опыте пережил столкновение личности и социальной группы, личности и общества, личности и общественного мнения. И всегда стоял на стороне личности. Годы моей жизни были посвящены борьбе с интеллигентской общественностью, и я на это потерял даже слишком много сил. Это мешало мне целиком отдаваться философскому творчеству. Проблема отношений свободы и социализма очень остро мной переживалась, и в молодости у меня были минуты, когда я испытывал смертельную тоску перед лицом этой проблемы. Я считал лицемерными и лживыми аргументы либерализма и индивидуализма против социализма, считал фальшивой их защиту свободы. Но для меня было ясно, что социализм может принять разные обороты, может привести к освобождению, но может привести и к истреблению свободы, к тирании, к системе Великого Инквизитора. Предчувствия возможности большевизма у меня были очень рано, еще когда я вращался в марксистской среде. Тогда я уже боролся с тоталитаризмом во имя свободы мысли и творчества. Но борьбу за свободу мне приходилось вести во всякой идейной среде, во всяком направлении, с которым приходилось соприкасаться. Всякая идейная социальная группировка, всякий подбор по «вере» посягает на свободу, на независимость личности, на творчество. Когда мой духовный путь привел меня в близкое соприкосновение с миром православным, то я ощутил ту же тоску, которую ощущал в мире аристократическом и в мире революционном, увидел то же посягательство на свободу, ту же вражду к независимости личности и к творчеству. Но тут та же тема ставилась на большей глубине. В мире религиозном затрагивается самая глубина человеческой души. Мне пришлось вести ту же борьбу за свободу и за достоинство личности в коммунистической революции, и это привело к моей высылке из России. Наконец, в атмосфере эмигрантской стала остро та же проблема свободы. Я увидел, что эмиграция в преобладающей массе так же ненавидит и отрицает свободу, как и русский коммунизм. Но коммунизм имеет больше права на это. После мировой войны народилось поколение, которое возненавидело свободу и возлюбило авторитет и насилие. Я ничего нового в этом не видел. Я так же одинок в своей аристократической любви к свободе и в своей оценке личного начала, как всю жизнь. Я не видел этой любви к свободе ни у господствующих слоев старого режима, ни в старой революционной интеллигенции, ни в историческом православии, ни у коммунистов и менее всего в новом поколении фашистов. Всякая группирующаяся масса враждебна свободе. Скажу более радикально: всякое до сих пор бывшее организованное и организующееся общество враждебно свободе и склонно отрицать человеческую личность. И это порождено ложной структурой сознания, ложным направлением сознания, ложной иерархией ценностей. В послевоенном, теперь нужно сказать довоенном, поколении нет ни одной оригинальной мысли: оно живет искажениями и отбросами мысли XIX века. Личность, сознавшая свою ценность и свою первородную свободу, остается одинокой перед обществом, перед массовыми процессами истории. Демократический век — век мещанства, и он неблагоприятен появлению сильных личностей.

Я много думал всю мою жизнь о проблеме свободы и дважды написал философию свободы, стараясь усовершенствовать свою мысль. И должен сказать, что проблема эта очень сложна. Под свободой разное понимают, и отсюда много недоразумений. Нельзя мыслить свободу статически, нужно мыслить ее динамически. Существует диалектика свободы, судьба свободы в мире. Свобода может переходить в свою противоположность. В школьной философии проблема свободы обычно отождествляется с «свободой воли». Свобода мыслилась как свобода выбора, как возможность повернуть направо или налево. Выбор между добром и злом предполагает, что человек поставлен перед нормой, различающей добро и зло. Свободой воли особенно дорожили с точки зрения уголовно-процессуального понимания человеческой жизни. Свобода воли необходима для ответственности и наказания. Для меня свобода всегда означала что-то совсем другое. Свобода есть моя независимость и определяемость моей личности изнутри, и свобода есть моя творческая сила, не выбор между поставленными передо мной добром и злом, а мое созидание добра и зла. Самое состояние выбора может давать человеку чувство угнетенности, нерешительности, даже несвободы. Освобождение наступает, когда выбор сделан и когда я иду творческим путем. Со свободой связана тема о человеке и творчестве. Я верил всю жизнь, что божественная жизнь, жизнь в Боге, есть свобода, вольность, свободный полет, без-властие, ан-архия. Предельная тема тут не морально-психологическая, а метафизическая, тема о Боге и свободе, о свободе и зле, о свободе и творческой новизне. Свобода несет с собой новизну. Противники свободы любят противопоставлять свободе истину, которую навязывают и заставляют признать. Но истины как навязанного мне предмета, как реальности, падающей на меня сверху, не существует. Истина есть также путь и жизнь. Истина есть духовное завоевание. Истина познается в свободе и через свободу. Навязанная мне истина, во имя которой требуют от меня отречения от свободы, совсем не есть истина, а есть чертов соблазн. Познание истины меня освободит. Но тут одна свобода в конце, другая свобода в начале. Я свободно познаю ту истину, которая меня освобождает. Никакой другой авторитет в мире не может мне навязать эту истину. Меня нельзя насильственно освобождать. Никакой навязанной мне ортодоксии, претендующей на истину, помимо моего свободного искания и исследования, я никогда не признавал и не признаю. Я объявлял восстание против всякой ортодоксии, все равно марксистской или православной, когда она имела дерзость ограничивать или истреблять мою свободу. Так всегда было, так всегда будет. Я даже склонен думать, что этого рода ортодоксия никакого отношения к истине не имеет и истину ненавидит. Самые большие фальсификации истины совершались ортодоксиями. Ортодоксия имеет социологическую природу и означает авторитет организованного коллектива над свободной личностью, над свободным духом человека. Я верю в существование великой истины о свободе. В раскрывшуюся мне истину входит свобода. Свобода моей совести есть абсолютный догмат, я тут не допускаю споров, никаких соглашений, тут возможна только отчаянная борьба и стрельба. Вся ценность мысли Хомякова была в том, что он мыслил соборность, которая была его творческим открытием, в неотрывной связи со свободой. Но он не додумал этого до конца. Ни на одно мгновение соборность не может превратиться во внешний авторитет. Свободе принадлежит абсолютный примат. В случае конфликта, о котором Хомяков мало думал, решает свободная совесть. Я не могу признать истиной то, что мне навязывают как истину, если я сам не узреваю этой истины. Я не могу признать ложью то, в чем я узреваю истину, потому только, что от меня требуют признать это ложью. Да и по-настоящему никто никогда на это не соглашался. Московские процессы старых коммунистов представляют собой явление безобразное и чудовищное, но очень поучительное. Если признать соборность и церковное сознание внешним для меня авторитетом и экстериоризировать мою совесть в соборный церковный коллектив, то оправдываются церковные процессы, формально совершенно подобные коммунистическим процессам. Но в действительности соборность есть мое качествование, расширение моего опыта до сверхличного, всеобщего опыта. Свобода не есть индивидуализм. Это предрассудок. Свобода совести вне темы об индивидуализме. Свобода не есть самозамыкание и изоляция, свобода есть размыкание и творчество, путь к раскрытию во мне универсума. Но, размышляя о своей борьбе за свободу, я должен признать, что эта борьба часто увеличивала мое одиночество и мой конфликт с окружающим миром. Пафос свободы создал во мне и внутренний конфликт, прежде всего конфликт свободы и жалости, который я считаю основным (6, с. 47 – 54).

Демократия и личность

I. У нас мало сейчас размышляют об основах общественности. Сознание наше направлено на элементарные нужды, и нужды эти закрывают более далекие перспективы. Но нам предстоит перестройка нашей общественной жизни и к ней мы должны быть идейно готовы. Наше общественное движение бедно идеями и слишком многое принимается в нем, как само собой разумеющееся. В широких кругах русской интеллигенции и русского передового общества демократические идеи и идеологии принимались, как сама собой разумеющаяся правда. Идея демократии никогда не представлялась во всей своей сложности, никогда не бралась критически. Зло и неправда нашей общественной и государственной жизни делали нашу мысль элементарной и упрощенной. И все противоположное нашей гнетущей действительности представлялось уже благом и светом. Всякая слишком сложная общественная мысль казалась непонятной, неуместной и бралась под подозрение. У нас любят только простые и прямолинейные решения. На Западе проблема демократии в ее отношении к проблеме личности давно уже ставится очень сложно. Жизненный исторический процесс привел на Западе к этой сложности, он многое сделал проблематичным. Там были испытаны многие политические формы и в политической мысли ощущалась исчерпанность. Мы же, русские, жили в великом принуждении и слишком мало еще испытали в сфере политического строительства. В мысли пережили мы самые крайние политические и социальные учения, и временами казалось нам, что мы прошли уже и через анархизм. Но эти крайние политические и социальные учения в России всегда мыслились упрощенно и элементарно. Такая элементарность и упрощенность были и в нашем принятии идеи демократии. Для многих русских людей, привыкших к гнету и несправедливости, демократия представлялась чем-то определенным и простым, — она должна принести великие блага, должна освободить личность. Во имя некоторой бесспорной правды демократии, идущей на смену нашей исконной неправды, мы готовы были забыть, что религия демократии, как она была провозглашена Руссо и как была осуществляема Робеспьером, не только не освобождает личности и не утверждает ее неотъемлемых прав, но совершенно подавляет личность и не хочет знать ее автономного бытия. Государственный абсолютизм в демократиях так же возможен, как в самых крайних монархиях. Народовластие так же может лишить личность ее неотъемлемых прав, как и единовластие. Такова буржуазная демократия с ее формальным абсолютизмом принципа народовластия. Но и социальная демократия Маркса также мало освобождает личность и также не считается с ее автономным бытием. На одном съезде социал-демократов было высказано мнение, что пролетариат может лишить личность ее, казалось бы, неотъемлемых прав, например, права свободы мысли, если это будет в существенных интересах пролетариата. В этом случае пролетариат мыслим, как некий абсолют, которому все должно быть принесено в жертву. Повсюду встречаем мы наследие абсолютизма, государственного и общественного, он жив не только тогда, когда царствует один, но и тогда, когда царствует большинство. Инстинкты и навыки абсолютизма перешли и в демократию, они господствовали во всех самых демократических революциях. На Западе давно уже беспокоит вопрос о гарантии прав меньшинства и прав личности по отношению к абсолютным притязаниям демократии, не ограничивающей себя абсолютными ценностями личного духа. Формальный абсолютизм демократической идеи не может быть нами принят, он должен быть ограничен другими идеями. Количественная масса не может безраздельно господствовать над судьбой качественной индивидуальности, судьбой личности и судьбой нации. Воля народа должна быть воспитана в исключительном уважении к качествам индивидуальным, к бесконечной природе человеческого духа. Воля народа не может быть принята формально бессодержательно, как утверждение абсолютного права народной воли, воли большинства, воли массового количества господствовать в каком угодно направлении, чего угодно хотеть, что угодно давать и отнимать. В демократии есть своя правда утверждения свободной человеческой стихии, имманентной власти самого человека и человечества. Но демократия должна быть одухотворена, связана с духовными ценностями и целями.

II. Идея демократии была осознана и сформулирована в такую историческую эпоху, когда религиозное и философское сознание передовых слоев европейского человечества было выброшено на поверхность и оторвано от глубины, от духовных истоков человека. Человек был поставлен в зависимость от внешней общественности. Общественность же была оторвана от души человеческой от духовной жизни личности и от души мировой, от жизни космической. Человек был признан внешне общественным существом, целиком определяемым общественной средой. Но, так как человеческая общественность была изолирована от мирового целого, от жизни космической и очень преувеличено было самостоятельное значение общественности, то образовался рационалистический утопизм с его верой в совершенное, до конца рациональное устроение общественной жизни, независимое от духовных основ жизни человека и мира. Духовно-религиозную почву имела не демократия, а декларация прав человека и гражданина, которая родилась из утверждения религиозной свободы совести в общинах реформации. Но декларация прав человека и гражданина на практике, в демократических революциях, в массовых общественных движениях очень мало проводилась в жизнь и вытеснялась утилитарно-общественными интересами. В России рецепция идей демократии произошла на почве позитивистской и материалистической настроенности и сознания и была оторвана от идеалистической идеи прав человека и гражданина. Пафос социального равенства всегда подавлял у нас пафос свободы личности. Утверждение же прав личности духовно и морально не связывалось с утверждением обязанностей личности и ответственности личности. Торжествовала безответственная теория социальной среды, порождающая лишь претензии. Личность не признавалась ответственным творцом общественной жизни. Новая жизнь ожидалась исключительно от изменений социальной среды, от внешней общественности, а не от творческих изменений в личности, не от духовного перерождения народа, его воли, его сознания. Народный и личный характер совсем не принимается в расчет в наших демократических социальных учениях.

Идея демократии в той прямолинейной и упрощенной форме, в которой она была у нас принята, породила целый ряд нравственных последствий. Отвлеченно-демократическая общественная идеология сняла ответственность с личности, с духа человеческого, а потому и лишила личность автономии и неотъемлемых прав. Только ответственный — свободен и только свободный — ответствен. В наших же демократических социальных идеологиях и вся ответственность и вся свобода переложены на количественную механику масс. Прямолинейная демократическая метафизика как будто бы не требует перевоспитания личного и национального, выработки характера, дисциплины воли личной и общественной, внутренней духовной работы. На этой почве вырабатывалась мораль притязаний, обращенных к общественной среде, мораль ожиданий, что всякое богатство жизни придет извне. Вся жизнь оказывалась ориентированной внешне, а не внутренне. Такого типа демократическая метафизика придает большее значение взвинчиванию масс, агитации, внешним выступлениям без внутреннего, существенного изменения человеческого материала общественности. Так создаются призрачные и совершенно внешние общественные изменения. Это — точка зрения использования, ни на что не смотрящая по существу. Важно не человеческое развитие рабочих или крестьян, не повышение их человеческого достоинства и качественности, не рост их силы, которая всегда ведь есть духовная сила, а постановка их в такие условия, при которых неизбежны те или иные их выступления, утилитарно нужные. Это и есть путь морального вырождения демократии. И он дал уже свои печальные плоды. Я все время имею в виду не демократические программные требования и задания, которые заключают в себе некую правду и справедливость, а тот дух отвлеченной демократии, ту особую общественную метафизику и мораль, в которой преобладает внешнее над внутренним, агитация над воспитанием, притязательность над ответственностью, количества над качествами, уравнительная механика масс над творчеством свободного духа.

III. Отвлеченная, ничем не ограниченная демократия легко вступает во вражду с духом человеческим, с духовной природой личности. И этому духу отвлеченно-формальной демократии, всегда обращенному к внешнему, должен быть решительно противопоставлен иной дух, истинный дух человека и человечества, дух личности и дух народа. Этот дух, совсем не противоположный правде демократических программ, прежде всего требует личного и общественного перевоспитания, внутренней работы воли и сознания, он ставит судьбу общественности в зависимость от внутренней жизни человеческой личности, нации, человечества, космоса. Дух этот стремится к истинному соединению людей, а не к механическому лишь их сцеплению. Социальное творчество предполагает творческий дух, оно невозможно без творческого субъекта. Крайняя демократическая метафизика принуждена отрицать творческий дух, она ждет всего от механики количеств, от внешнего количественного перераспределения, в ней нет признания индивидуальной качественности. На этом пути отрицается огромное значение духовного подбора личностей, личных качеств и призвания, личной годности, не возлагается на личность вся огромная ответственность за судьбу общественности. Наоборот, на внешнюю общественность, на социальную среду целиком возлагается ответственность за судьбу личности, за ее годность или негодность. Но истинное народное самоуправление, как выявление организованной человеческой энергии, как обнаружение народного характера, предполагает самодисциплину и самовоспитание личности и народа, закалку воли. Истинное народное самоуправление должно возложить ответственность за судьбу общественности на человека и его силу, на народ. Но народ не есть механическая бесформенная масса, народ есть некий организм, обладающий характером, дисциплиной сознания и дисциплиной воли, знающий чего он хочет. Демократия, как ценность, есть уже образовавшийся народный характер, выработанная личность, способная обнаружить себя в национальной жизни. Демократия есть организованная и обнаружившаяся во вне потенция человеческой природы народа, его достигнутая способность к самоуправлению, к властвованию. Властвовать может лишь тот, кто властвует над собой. Потеря личного и национального самообладания, расковывание хаоса не только не уготовляет демократии, но делают ее невозможной, — это всегда путь к деспотизму. Задача образования демократии есть задача образования национального характера. Образование же национального характера предполагает образование личного характера. Общественное сознание, общественная воля должны быть направлены на выработку закала личности. Вот этой направленности у нас и нет. Демократию слишком часто понимают навыворот, — не ставят ее в зависимость от внутренней способности к самоуправлению, от характера народа и личности. И это — реальная опасность для нашего будущего. Русский народ должен перейти к истинному самоуправлению. Но этот переход зависит от качества человеческого материала, от способности к самоуправлению всех нас. Это требует исключительного уважения к человеку, к личности, к ее правам; к ее духовно самоуправляющейся природе. Никакими искусственным взвинчиванием нельзя создать способности к самоуправлению. Разъяренная толпа, одержимая корыстными и злобными инстинктами, не способна управлять ни собой, ни другими. Толпа, масса не есть демократия. Демократия есть уже превращение хаотического количества в некоторое самодисциплинированное качество. Прежде всего, человек, как и народ, должен стать господином самого себя. Недостатки русской демократии унаследованы от нашего рабства и они должны исправляться в практике самоуправления.

Такое выдвижение личного, качественного, духовно-творческого начала, как основоположного в общественной жизни, всего менее есть индивидуализм. Через внутреннюю работу личности и нации, через выработку качеств характера утверждается духовная социальность. Речь идет все время не только о душе человека, личности, но также и о душе общества и душе нации, с которыми демократическая механика так мало считается. Отвлеченный демократизм всегда есть формализм, он не хочет знать содержания народной воли, народного сердца, народной мысли, ему важно лишь формальное народовластие. Но содержание народной воли есть уже внутреннее, уже духовное содержание, известная направленность духа. И демократическому формализму необходимо противопоставить определенное содержание народной воли и народного сознания, определенную их одухотворенность. Тогда лишь правда демократии, правда человеческого самоуправления, соединится с правдой духа, с духовными ценностями личности и народа. К этому мы должны готовиться всеми силами, чтобы не повторять старых ошибок, не попадать в какой-то безвыходный магический круг, вечно порождающий реакции. Демократия не может быть в принципе, в идее ограничена сословными и классовыми привилегиями, внешне общественными аристократиями, но она должна быть ограничена правами бесконечной духовной природы человеческой личности и нации, ограничена истинным подбором качеств. Дух нации глубже демократии и должен направлять ее. Власть не может принадлежать всем, не может быть механически равной. Власть должна принадлежать лучшим, избранным личностям, на которые возлагается великая ответственность и которые возлагают на себя великие обязанности. Но эта власть лучших должна быть порождена из самых недр народной жизни, должна быть имманентна народу, его собственной потенцией, а не чем-то навязанным ему извне, поставленным над ним. Сила демократии не может быть абсолютной, неограниченной властью, она ограничивается ею самой выдвинутыми качествами. Идее демократии нужно противопоставить идею самоуправляющейся нации (1,с.226 — 232).

Темное вино

I. В русской политической жизни, в русской государственности скрыто темное иррациональное начало и оно опрокидывает все теории политического рационализма, оно не поддается никаким рациональным объяснениям. Действие этого иррационального начала создает непредвиденное и неожиданное в нашей политике, превращает нашу историю в фантастику, в неправдоподобный роман. Что в основе нашей государственной политики лежат не государственный разум и смысл, а нечто иррациональное и фантастическое, — это особенно остро чувствуется в последнее время. Иррациональное начало все перемешивает и создает самые фантастические соотношения...

II. ...Эта темная русская стихия реакционна в самом глубоком смысле слова. В ней есть вечная мистическая реакция против всякой культуры, против личного начала, против прав и достоинства личности, против всяких ценностей. Эта погруженность в стихию русской земли, эта опьяненность стихией, оргийное ее переживание не совместимы ни с какой культурой ценностей, ни с каким самосознанием личности. Тут антагонизм непримиримый. Всякое идеализирование природно-стихийной народной мистики враждебно культуре и развитую. Это реакционное идеализирование нередко у нас принимает форму упоенности русским бытом, теплом самой русской грязи и сопровождается враждой ко всякому восхождению. Хлыстовская русская стихия двойственна. В ней скрыта подлинная и праведная религиозная жажда уйти из этого постылого мира. В хлыстовском сектантском движении есть ценная религиозная энергия, хотя и не просветленная высшим сознанием. Но в хлыстовской стихии, разлитой в разных формах по русской земле, есть и темное и грязное начало, которого нельзя просветить. В ней есть источник темного вина, пьянящего русский народ дурным, мракобесным опьянением. Это хаотически стихийное, хлыстовское опьянение русской земли нынче дошло до самой вершины русской жизни. Мы переживаем совершенно своеобразное и исключительное явление — хлыстовство самой власти. Это путь окончательного разложения и гниения старой власти. Так исторически изживается остаток беспросветной тьмы в русской народной стихии. Темная иррациональность в низах народной жизни соблазняет и засасывает вершину. Старая Россия проваливается в бездну. Но Россия новая, грядущая имеет связь с другими, глубокими началами народной жизни, с душой России, и потому Россия не может погибнуть.

III. Для России представляет большую опасность увлечение органически народными идеалами, идеализацией старой русской стихийности, старого русского уклада народной жизни, упоенного натуральными свойствами русского характера. Такая идеализация имеет фатальный уклон в сторону реакционного мракобесия. Мистике народной стихии должна быть противопоставлена мистика духа, проходящего через культуру. Пьяной и темной дикости в России должна быть противопоставлена воля к культуре, к самодисциплине, к оформлению стихии мужественным сознанием. Мистика должна войти в глубь духа, как то и было у всех великих мистиков. В русской стихии есть вражда к культуре. И вражда эта получила у нас разные формы идеологических оправданий. Эти идеологические оправдания часто бывали фальшивыми. Но одно верно. Подлинно есть в русском духе устремленность к крайнему и предельному. А путь культуры — средний путь. И для судьбы России самый жизненный вопрос — сумеет ли она себя дисциплинировать для культуры, сохранив все свое своеобразие, всю независимость своего духа (1, с. 50 — 54).

О святости и честности

I. К. Леонтьев говорит, что русский человек может быть святым, но не может быть честным. Честность — Западно-Европейский идеал. Русский идеал — святость. В формуле К. Леонтьева есть некоторое эстетическое преувеличение, но есть в ней и несомненная истина, в ней ставится очень интересная проблема русской народной психологии. У русского человека недостаточно сильно сознание того, что честность обязательна для каждого человека, что она связана с честью человека, что она формирует личность. Нравственная самодисциплина личности никогда у нас не рассматривалась, как самостоятельная и высшая задача. В нашей истории отсутствовало рыцарское начало, и это было неблагоприятно для развития и для выработки личности. Русский человек не ставил себе задач выработать и дисциплинировать личность, он слишком склонен был полагаться на то, что органический коллектив, к которому он принадлежит, за него все сделает для его нравственного здоровья. Русское православие, которому русский народ обязан своим нравственным воспитанием, не ставило слишком высоких нравственных задач личности среднего русского человека, в нем была огромная нравственная снисходительность. Русскому человеку было прежде всего предъявлено требование смирения. В награду за добродетель смирения ему все давалось и все разрешалось. Смирение и было единственный формой дисциплины личности. Лучше смиренно грешить, чем гордо совершенствоваться. Русский человек привык думать, что бесчестность — не великое зло, если при этом он смиренен в душе не гордится, не превозносится. И в самом большом преступлении можно смиренно каяться, мелкие же грехи легко снимаются свечечкой, поставленной перед угодником. Высшие сверхчеловеческие задачи стоят перед святым. Обыкновенный русский человек не должен задаваться высокой целью даже отдаленного приближения к этому идеалу святости. Это — гордость. Православный русский старец никогда не будет направлять по этому пути. Святость есть удел немногих, она не может быть путем для человека. Всякий слишком героический путь личности русское православное сознание признает гордыней, и идеологи русского православия готовы видеть в этом пути уклон к человекобожеству и демонизму. Человек должен жить в органическом коллективе, послушный его строю и ладу, образовываться своим сословием, своей традиционной профессией, всем традиционным народным укладом...

II. ...Для русского человека так характерно это качание между святостью и свинством. Русскому человеку часто представляется, что, если нельзя быть святым и подняться до сверхчеловеческой высоты, то лучше уж оставаться в свинском состоянии, то не так уже важно, быть ли мошенником или честным. А так как сверхчеловеческое состояние святости доступно лишь очень немногим, то очень многие не достигают и человеческого состояния, остаются в состоянии свинском. Активное человеческое совершенствование и творчество парализованы. В России все еще недостаточно раскрыто человеческое начало, оно все еще в потенциях, великих потенциях, но лишь потенциях.

Русская мораль проникнута дуализмом, унаследованным от нашей своеобразной народной религиозности. Идея святой Руси имела глубокие корни, но она заключала в себе и нравственную опасность для русского человека, она нередко расслабляла его нравственную энергию, парализовала его человеческую волю и мешала его восхождению. Это — женственная религиозность и женственная мораль...

III. Нужно признать, что личное достоинство личная честь, личная честность и чистота мало кого у нас пленяют. Всякий призыв к личной дисциплине раздражает русских. Духовная работа над формированием своей личности не представляется русскому человеку нужной и пленительной. Когда русский человек религиозен, то он верит, что святые или сам Бог все за него сделают, когда же он атеист, то думает, что все за него должна сделать социальная среда. Дуалистическое религиозное и моральное воспитание, всегда призывавшее исключительно к смирению и никогда не призывавшее к чести, пренебрегавшее чисто человеческим началом, чисто человеческой активностью и человеческим достоинством, всегда разлагавшее человека на ангельско-небесное и зверино-земное, косвенно сказалось теперь, во время войны. Святости все еще поклоняется русский человек в лучшие минуты своей жизни, но ему недостает честности, человеческой честности. Но и почитание святости, это главный источник нравственного питания русского народа, идет на убыль, старая вера слабеет. Зверино-земное начало в человеке, не привыкшем к духовной работе над собой, к претворению низшей природы в высшую, оказывается предоставленным на произвол судьбы. И в отпавшем от веры, по современному обуржуазившемся русском человеке остается в силе старый религиозный дуализм. Но благодать отошла от него и он остался предоставленным своим непросветленным инстинктам. 0ргия хищнических инстинктов, безобразной наживы и спекуляции в дни великой мировой войны и великих испытаний для России есть наш величайший позор, темное пятно на национальной жизни, язва на теле России. Жажда наживы охватила слишком широкие слои русского народа. Обнаруживается вековой недостаток честности и чести в русском человеке, недостаток нравственного воспитания личности, самодисциплины личности и свободного ее самоограничения. И в этом есть что-то рабское, какое-то не гражданское, догражданское состояние. Среднему русскому человеку, будь он землевладелец или торговец, не достает гражданской честности и чести. Свободные граждане не могут спекулировать, утаивать продукты первой необходимости и т.п. во время великого испытания духовных и материальных сил России. Это несмываемый позор, о котором с содроганием будут вспоминать будущие поколения на ряду с воспоминанием о героических подвигах русской армии, о самоотверженной деятельности наших общественных организаций. Я верю, что ядро русского народа нравственно здоровое. Но в нашем буржуазно-обывательском слое не оказалось достаточно сильного нравственного гражданского сознания, нравственной и гражданской подготовки личности. Перед этим слоем стоят не только большие испытания, но и большие соблазны. Русский человек может бесконечно много терпеть и выносить, он прошел школу смирения. Но он легко поддается соблазнам и не выдерживает соблазна легкой наживы, он не прошел настоящей школы чести, не имеет гражданского закала. Это не значит, что так легко соблазняющийся и уклоняющийся от путей личной и гражданской честности, русский человек совсем не любит России. По своему он любит Россию, но он не привык чувствовать себя ответственным перед Россией, не воспитан в духе свободного гражданского к ней отношения (1, с. 74 — 80).

Философия свободы

Философия свободы не означает здесь исследования проблемы свободы как одной из проблем философии, свобода не означает здесь объекта. Философия свободы значит здесь — философия свободных, философия, исходящая из свободы, в противоположность философии рабов, философии, исходящей из необходимости, свобода означает состояние философствующего субъекта. Свободная философия есть философия религиозная, философия интуитивная, философия сынов, а не пасынков. Путь этой книги исходит из свободы в самом начале, а не приводит к свободе лишь в конце. Свободу нельзя ни из чего вывести, в ней можно лишь изначально пребывать (5, с. 12).

Истинное решение проблемы реальности, проблемы свободы, проблемы личности — вот настоящее испытание для всякой философии. Бессилие решить проблемы реальности, свободы, личности или ложное решение этих проблем — верный показатель плохих качеств философии, ее внутренней импотенции, ложности избранного ею пути. Подозрительна та философия, для которой реальность — призрачна, свобода — призрачна, личность — призрачна. Не верьте этой философии, ищите иной. И вот, если подойти с этим испытанием ко всей современной философии, то результаты получатся самые печальные. Современная философия отрицает реальность, свободу, личность или утверждает их призрачно. Современная философия — философия иллюзионистическая по преимуществу, ее гносеология отвергает не только реальность отношения к бытию, но и само бытие, лишает человека изначального сознания свободы, свободы безмерной и безосновной, разлагает личность на дробные части, отвергая ее изначальную субстанциональность. Призрачно спасти реальность, свободу, личность современная философия всегда сумеет, для этого существуют многочисленные орудия софистики и гносеологической эквилибристики. Живому человеку не легче от этих гносеологических ухищрений, его повергают в царство призрачности, лишают и личности, и свободы, и реальности бытия. Но несправедливо во всем винить современную философию, она расплачивается за грехи прошлого. Вся новая философия пошла по тому отвлеченно-рационалистическому пути, на котором не могут быть решены поставленные нами проблемы. В философском рационализме отразилась греховная раздробленность духа. Ни природа реальности, ни природа свободы, ни природа личности не могут быть постигнуты рационалистически, идеи эти и предметы эти вполне трансцендентны для всякого рационалистического сознания, всегда представляют иррациональный остаток. Потому что поистине: рациональная реальность, рациональная свобода, рациональная личность — лишь призраки отвлеченной, самодовлеющей мысли (5, с. 21 – 22).

Николай Александрович Бердяев (справа)

Смысл творчества.

Опыт оправдания человека

Дух человеческий — в плену. Плен этот я называю «миром», мировой данностью, необходимостью. «Мир сей» не есть космос, он есть некосмическое состояние разобщенности и вражды, атомизация и распад живых монад космической иерархии. И истинный путь есть путь духовного освобождения от «мира», освобождения духа человеческого из плена у необходимости. Истинный путь не есть движение вправо или влево по плоскости «мира», но движение вверх или вглубь по линии внемирной, движение в духе, а не в «мире». Свобода от реакций на «мир» и от оппортунистических приспособлений к «миру» есть великое завоевание духа. Это путь высших духовных созерцаний, духовной собранности и сосредоточенности. Космос есть истинно сущее, подлинное бытие, но «мир» — призрачен, призрачна мировая данность и мировая необходимость (5, с. 254).

Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление. В нем есть переживание силы. Обнаружение своего творческого акта не есть крик боли, пассивного страдания, не есть лирическое излияние. Ужас, боль, расслабленность, гибель должны быть побеждены творчеством. Творчество по существу есть выход, исход, победа. Жертвенность творчества не есть гибель и ужас. Сама жертвенность — активна, а не пассивна. Личная трагедия, кризис, судьба переживаются как трагедия, кризис, судьба мировые. В этом — путь. Исключительная забота о личном спасении и страх личной гибели — безобразно эгоистичны. Исключительная погруженность в кризис личного творчества и страх собственного бессилия — безобразно самолюбивы. Эгоистическое и самолюбивое погружение в себя означает болезненную разорванность человека и мира (5, с. 255).

Только переживающий в себе все мировое и все мировым, только победивший в себе эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлектирование над своими силами, только освободившийся от себя отдельного и оторванного силен быть творцом и лицом. Только освобождение человека от себя приводит человека в себя. Путь творческий — жертвенный и страдательный, но он всегда есть освобождение от всякой подавленности. Ибо жертвенное страдание творчества никогда не есть подавленность. Всякая подавленность есть оторванность человека от подлинного мира, утеря микрокосмичности, плен у «мира», рабство у данности и необходимости. Природа всякого пессимизма и скептицизма — эгоистическая и самолюбивая. Сомнение в творческой силе человека всегда есть самолюбивая рефлексия и болезненное ячество. Смирение и сомневающаяся скромность там, где нужна дерзновенная уверенность и решимость, всегда есть замаскированное метафизическое самолюбие, рефлектирующая оглядка и эгоистическая отъединенность, порождение страха и ужаса. Наступают времена в жизни человечества, когда оно должно помочь само себе, сознав, что отсутствие трансцендентной помощи не есть беспомощность, ибо бесконечную имманентную помощь найдет человек в себе самом, если дерзнет раскрыть в себе творческим актом все силы Бога и мира, мира подлинного в свободе от «мира» призрачного (5, с. 256).

Истоки и смысл русского коммунизма

Русский народ по своей душевной структуре народ восточный. Россия — христианский Восток, который в течение двух столетий подвергался сильному влиянию Запада и в своем верхнем культурном слое ассимилировал все западные идеи. Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой, и развивался он катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа цивилизации. В русской истории, вопреки мнению славянофилов, нельзя найти органического единства. Слишком огромными пространствами приходилось овладевать русскому народу, слишком велики были опасности с Востока, от татарских нашествий, от которых он охранял и Запад, велики были опасности и со стороны самого Запада. В истории мы видим пять разных России: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую советскую Россию. Неверно было бы сказать, что Россия страна молодой культуры, недавно еще полуварварская. В известном смысле Россия страна старой культуры. В киевской России зарождалась культура более высокая, чем в то время на Западе: уже в XIV веке в России была классически-совершенная иконопись и замечательное зодчество. Московская Россия имела очень высокую пластическую культуру с органически целостным стилем, очень выработанные формы быта. Это была восточная культура, культура христианизированного татарского царства. Московская культура вырабатывалась в постоянной противлении латинскому Западу и иноземным обычаям. Но в Московском царстве очень слаба и невыражена была культура мысли. Московское царство было почти безмысленным и бессловесным, но в нем было достигнуто значительное оформление стихии, был выраженный пластический стиль, которого лишена была Россия петровская, Россия пробудившейся мысли и слова. Россия мыслящая, создавшая великую литературу, искавшая социальной правды, была разорванной и бесстильной, не имела органического единства (4, с. 7 – 8).

Николай Бердяев читает лекцию членам РСХДВо вторую половину XIX века слой, который именуется просто культурным, переходит в новый тип, получающий наименование интеллигенции. Этот тип имеет свои характерные черты, свойственные всем его настоящим представителям. В интеллигенции были типические русские черты и совершенно ошибочно то мнение, которое видело в интеллигенции денационализацию и потерю всякой связи с русской почвой. Достоевский отлично понимал русский характер интеллигента-революционера и назвал его «великим скитальцем русской земли», хотя он и не любил революционных идей.

Для интеллигенции характерна беспочвенность, разрыв со всяким сословным бытом и традициями, но эта беспочвенность была характерно русской. Интеллигенция всегда была увлечена какими-либо идеями, преимущественно социальными, и отдавалась им беззаветно. Она обладала способностью жить исключительно идеями. По условиям русского политического строя интеллигенция оказалась оторванной от реального социального дела и это очень способствовало развитию в ней социальной мечтательности. В России самодержавной и крепостнической вырабатывались самые радикальные социалистические и анархические идеи. Невозможность политической деятельности привела к тому, что политика была перенесена в мысль и в литературу. Литературные критики были властителями дум социальных и политических. Интеллигенция приняла раскольничий характер, что так свойственно русским. Она жила в расколе с окружающей действительностью, которую считала злой, и в ней выработалась фанатическая раскольничья мораль. Крайняя идейная нетерпимость русской интеллигенции была самозащитой; только таким путем ока могла сохраниться во враждебном мире, только благодаря своему идейному фанатизму она могла выдержать преследования и удержать свои черты. Для русской интеллигенции, в которой преобладали социальные мотивы и революционные настроения, которая породила тип человека, единственной специальностью которого была революция, характерен был крайний догматизм, к которому искони склонны были русские. Русские обладают исключительной способностью к усвоению западных идей и учений и к их своеобразной переработке. Но усвоение западных идей и учений русской интеллигенцией было в большинстве случаев догматическим. То, что на Западе было научной теорией, подлежащей критике, гипотезой или во всяком случае истиной относительной, частичной, не претендующей на всеобщность, у русских интеллигентов превращалось в догматику, во что-то вроде религиозного откровения. Русские все склонны воспринимать тоталитарно, им чужд скептический критицизм западных людей. Это есть недостаток, приводящий к смешениям и подменам, но это также достоинство и указует на религиозную целостность русской души. У русской радикальной интеллигенции выработалось идолопоклонническое отношение к самой науке. Когда русский интеллигент делался дарвинистом, то дарвинизм был для него не биологической теорией, подлежащей спору, а догматом, и ко всякому не принимавшему этого догмата, например, к стороннику ламаркизма, возникало морально подозрительное отношение. Самый крупный русский философ XIX века. Вл. Соловьев сказал, что русские нигилисты исповедовали веру, основанную на странном силлогизме: человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга. Тоталитарно и догматически были восприняты и пережиты русской интеллигенцией сен-симонизм, фурьеризм, гегелианство, материализм, марксизм, марксизм в особенности. Русские вообще плохо понимают значение относительного, ступенчатость исторического процесса, дифференциацию разных сфер культуры. С этим связан русский максимализм. Русская душа стремиться к целостности, она не мирится с разделением всего по категориям, она стремится к Абсолютному и все хочет подчинить Абсолютному, и это религиозная в ней черта. Но она легко совершает смешение, принимает относительное за абсолютное, частное за универсальное, и тогда сна впадает в идолопоклонство. Именно русской душе свойственно переключение религиозной энергии на нерелигиозные предметы, на относительную и частную сферу науки или социальной жизни. Этим очень многое объясняется (4, с. 17 – 19).

Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948)Ленин настаивал на оригинальном, национально-своеобразном характере русской революции. Он всегда говорил, что русская революция будет не такой, какой представляли ее себе доктринеры марксизма. Этим он всегда вносил корректив к марксизму. И он построил теорию и тактику русской революции и осуществил ее. Он обвинял меньшевиков в педантическом следовании марксизму и отвлеченном перенесении его принципов на русскую почву. Ленин не теоретик марксизма, как Плеханов, а теоретик революции. Все, что он писал, было лишь разработкой теории и практики революции. Он никогда не разрабатывал программы, он интересовался лишь одной темой, которая менее всего интересовала русских революционеров, темой о захвате власти, о стяжании для этого силы. Поэтому он и победил. Все миросозерцание Ленина было приспособлено к технике революционной борьбы. Он один, заранее, задолго до революции, думал о том, что будет, когда власть будет завоевана, как организовать власть. Ленин — империалист, а не анархист. Все мышление его было империалистическим, деспотическим. С этим связана прямолинейность, узость его миросозерцания, сосредоточенность на одном, бедность и аскетичность мысли, элементарность лозунгов, обращенных к воле. Тип культуры Ленина был невысокий, многое ему было недоступно и неизвестно. Всякая рафинированность мысли и духовной жизни его отталкивала. Он много читал, много учился, но у него не было обширных знаний, не было большой умственной культуры. Он приобретал знания для определенной цели, для борьбы и действия. В нем не было способности к созерцанию. Он хорошо знал марксизм, имел некоторые экономические знания. По философии он читал исключительно для борьбы, для сведения счетов с ересями и уклонами в марксизме. Для обличения Маха и Авенариуса, которыми увлечены были марксисты-большевики Богданов и Луначарский, Ленин прочел целую философскую литературу. Но у него не было философской культуры, меньше, чем у Плеханова. Он всю жизнь боролся за целостное, тоталитарное миросозерцание, которое необходимо было для борьбы, которое должно сосредоточивать революционную энергию. Из этой тоталитарной системы он не позволял вынуть ни одного кирпича, он требовал принятия всего целиком. И со своей точки зрения он был прав. Он был прав, что увлечение Авенариусом и Махом или Ницше нарушает целостность большевистского миросозерцания и ослабляет в борьбе. Он боролся за целостность и последовательность в борьбе, она невозможна без целостного, догматического вероисповедания, без ортодоксии. Он требовал сознательности и организованности в борьбе против всякой стихийности. Это основной у него мотив. И он допускал все средства для борьбы, для достижения целей революции. Добро было для него все, что служит революции, зло — все, что ей мешает. Революционность Ленина имела моральный источник, он не мог вынести несправедливости, угнетения, эксплуатации. Но став одержимым максималистской революционной идеей, он в конце концов потерял непосредственное различие между добром и злом, потерял непосредственное отношение к живым людям, допуская обман, ложь, насилие, жестокость. Ленин не был дурным человеком, в нем было и много хорошего. Он был бескорыстный человек, абсолютно преданный идее, он даже не был особенно честолюбивым и властолюбивым человеком, он мало думал о себе. Но исключительная одержимость одной идеей привела к страшному сужению сознания и к нравственному перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в борьбе. Ленин был человеком судьбы, роковой человек, в этом его сила (4, с. 96 – 97).

Ренессанс и гуманизм

Внутренний дух новой истории, дух, вдохновлявший Ренессанс и продолжавший вдохновлять весь Ренессансный период не только XV и XVI века, но и всей новой истории, только теперь приходит к концу. Дух этот есть гуманизм, и он лег в основу всего нового миросозерцания. Началась новая гуманистическая эра. Началось Возрождение не только в Италии, но и вообще в Европе. Одним из величайших проявлений Ренессанса должно быть признано творчество Шекспира. Это было обнаружение той свободной игры творческих человеческих сил, которое началось после того, как человеческие силы были отпущены на свободу. Ренессанс повторяется во всех европейских странах, но величайший расцвет его совершенства в Италии. Гуманизм представляет собой закваску новой истории. — Понять новый гуманистический дух — значит понять самое существо новой истории, значит понять всю судьбу человека в новой истории, понять неотвратимость тех испытаний, которые человек переживает в новой истории, до нашего времени, осмыслить и объяснить эти испытания. Я думаю, что в самой первооснове гуманизма заложено было глубокое противоречие, раскрыть которое и составляет тему философии новой истории. Все неудачи новой истории, неудачи в человеческой судьбе, которые подстерегали человеческую свободу, которые отравляли радость творчества, все горькие разочарования, которые мы переживаем до нынешнего дня, основаны на этом коренном противоречии. Что же это за противоречие?

Портрет Николая БердяеваГуманизм, по своему смыслу и уже по самому своему наименованию, означает вознесение человека, постановку человека в центре, восстание человека, его утверждение и раскрытие. Это — одна сторона гуманизма. Гуманизм, говорят, раскрыл человеческую индивидуальность, дал ей полный ход, освободил от той подавленности, которая была в средневековой жизни, направил ее по свободным путям самоутверждения и творчества. Но в гуманизме есть начало и прямо противоположное. В гуманизме есть основание не только для вознесения человека, не только для раскрытия творческих сил человека, но и для принижения, для иссякания творчества, для ослабления человека, потому что гуманизм, обратив в эпоху Ренессанса человека к природе, перенес центр тяжести человеческой личности изнутри на периферию; он оторвал природного человека от духовного, он дал свободу творческого развития природному человеку, удалившись от внутреннего смысла жизни, оторвавшись от божественного центра жизни, от глубочайших основ самой природы человека. Что человек есть образ и подобие Божье, что человек есть отображение Божьего существа, гуманизм это отрицает. Гуманизм, в преобладающей своей форме, утверждает, что человеческая природа есть образ и подобие не божественной природы, а природы мировой, что он есть природное существо, дитя мира, дитя природы, созданное природной необходимостью, плоть от плоти и кровь от крови природного мира и поэтому разделяющий ее ограниченность и все болезни и дефекты, заложенные в природном существовании. Таким образом, гуманизм не только утверждал самонадеянность человека, не только возносил человека, но и принижал человека, потому что перестал считать его существом высшего, Божественного происхождения, перестал утверждать его небесную родину и начал утверждать исключительно его земную родину и земное происхождение. Этим гуманизм понизил ранг человека. Произошло то, что самоутверждение человека без Бога, самоутверждение человека, переставшего ощущать и сознавать свою связь с высшей божественной и абсолютной природой, с высшим источником своей жизни, привело к разрушению человека. То начало, которое было заложено в христианском духе, возносившее человека, согласно которому он есть образ и подобие Божье, дитя Божье, существо, усыновленное Богом, гуманизм низверг. Христианское сознание о человеке начало слабеть. Таким образом, раскрывается внутри гуманизма самоистребляющая диалектика (3, с. 108 – 109).

Утопический этатизм евразийцев

...Евразийская идеология несет с собой несомненные опасности, и хотелось бы остановиться на самом главном евразийском соблазне. Эта опасность коренится в миросозерцании, которое я бы назвал натуралистическим монизмом и оптимизмом. Евразийцы, несмотря на свое подчеркнутое ортодоксальное православие, почти в такой же степени монисты, как и марксисты, и настроенность их полна натуралистического оптимизма. Евразийцы очень меняются, и среди них есть разные оттенки, но основное их мирочувствие все же можно уловить. Такого типа мышление всегда будет более базироваться на категории необходимости, чем на категории свободы, будет подчинять личность коллективу и не очень будет склонно вводить момент нравственной оценки в политику. Евразийская идеология несет с собой несомненные опасности, и хотелось бы остановиться на самом главном евразийском соблазне. Эта опасность коренится в миросозерцании, которое я бы назвал натуралистическим монизмом и оптимизмом. Евразийцы, несмотря на свое подчеркнутое ортодоксальное православие, почти в такой же степени монисты, как и марксисты, и настроенность их полна натуралистического оптимизма. Евразийцы очень меняются, и среди них есть разные оттенки, но основное их мирочувствие все же можно уловить. Такого типа мышление всегда будет более базироваться на категории необходимости, чем на категории свободы, будет подчинять личность коллективу и не очень будет склонно вводить момент нравственной оценки в политику (2, с. 198 – 199).

Душа России

...Россия — самая безгосударственная, самая анархическая рана в мире. И русский народ — самый аполитический род, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты, — все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм — явление русского духа, он по-разному был присущ и нашим крайним левым и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевский — такие же в сущности анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. Эта анархическая русская природа нашла себе типическое выражение в религиозном анархизме Льва Толстого. Русская интеллигенция, хотя и зараженная поверхностными позитивистскими идеями, была чисто русской в своей безгосударственности. В лучшей, героической своей части она стремилась к абсолютной свободе и правде, невместимой ни в какую государственность. Наше народничество, — явление характерно русское, незнакомое западной Европе, есть явление базгосударственного духа. И русские либералы всегда были скорее гуманистами, чем государственниками. Никто не хотел власти, все боялись власти, как нечистоты. Наша православная идеология самодержавия — такое же явление безгосударственного духа, отказ народа и общества создавать государственную жизнь. Славянофилы сознавали, что их учение о самодержавии было своеобразной формой отрицания государства. Всякая государственность представлялась позитивистской и рационалистической. Русская душа хочет священной общественности, богоизбранной власти. Природа русского народа сознается, как аскетическая, отрекающаяся от земных дел и земных благ. Наши левые и революционные направления не так уже глубоко отличаются в своем отношении к государству от направлений правых и славянофильских, — в них есть значительная доза славянофильского и аскетического духа. Такие идеологи государственности, как Катков или Чичерин, всегда казались не русскими, какими-то иностранцами на русской почве, как иностранной, не русской всегда казалась бюрократия, занимавшаяся государственными делами, — не русским занятием (1, с. 4 – 5).

Россия — самая государственная и самая бюрократическая страна в мире; все в России превращается в орудие политики. Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю. С Ивана Калиты последовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров потрясающих воображение всех народов мира. Силы народа, о котором не без основания думают, что он устремлен к внутренней духовной жизни, отдаются колоссу государственности, превращающему все в свое орудие. Интересы созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории. Почти не оставалось сил у русского народа для свободной творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства. Классы и сословия слабо были развиты и не играли той роли, какую играли в истории западных стран. Личность была придавлена огромными размерами государства, предъявлявшего непосильные требования. Бюрократия развилась до размеров чудовищных. Русская государственность занимала положение сторожевое и оборонительное. Она выковывалась в борьбе с татарщиной, в смутную эпоху, в иноземные нашествия. И она превратилась в самодовлеющее отвлеченное начало; она живет своей собственной жизнью, по своему закону, не хочет быть подчиненной функцией народной жизни. Эта особенность русской истории наложила на русскую жизнь печать безрадостности и придавленности. Невозможна была свободная игра творческих сил человека. Власть бюрократии в русской жизни была внутренним нашествием неметчины. Неметчина как-то органически вошла в русскую государственность и владела женственной и пассивной русской стихией. Земля русская не того приняла за своего суженого, ошиблась в женихе. Великие жертвы понес русский народ для создания русского государства, много крови пролил, но сам остался безвластным в своем необъятном государстве. Чужд русскому народу империализм в западном и буржуазном смысле слова, но он покорно отдавал свои силы на создание империализма, в котором сердце его не было заинтересовано. Здесь скрыта тайна русской истории и русской души. Никакая философия истории, славянофильская или западническая, не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность, почему самый анархический народ так покорен бюрократии, почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни? Эта тайна связана с особенным соотношением женственного и мужественного начала в русском народном характере. Та же антиномия проходит через все русское бытие (1, с. 6 – 7).

Источники

1. Н. Бердяев. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности / Репринтное воспроизведение издания Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, М., 1918, — 240 с.

2. Н.А. Бердяев о русской философии / Сост., вступ. ст. и примеч. Б.И. Емельянова, А.И. Новикова. — Ч. 2. — Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1991. — 240 с.

3. Н. Бердяев. Смысл истории. — М.: Мысль, 1990. — 176 с.

4. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955. — М.: Наука, 1990. — 224 с.

5. Н.А. Бердяев. Философия свободы. Смысл творчества / Вступит. ст., сост. и под. текста и прим. Л.В. Полякова. — М.: Правда, 1989. — 608

6. Н.А. Бердяев. Самопознание: Опыт философской автобиографии. — М.: Мысль, 1990. — 220 с.