Либерализм и тоталитаризм

Хрестоматия

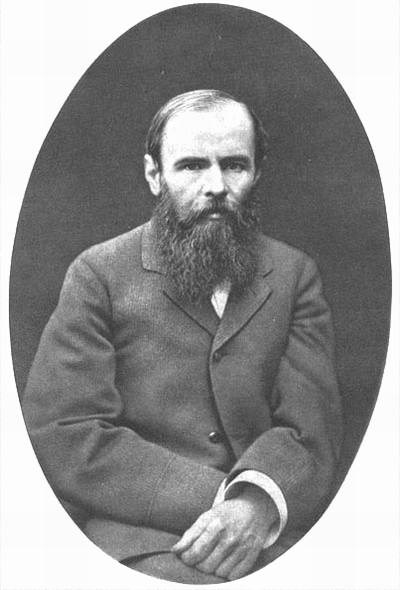

Ф.М. Достоевский

«Если сказать человеку: нет великодушия, а есть стихийная борьба за существование (эгоизм), — то значит отнимать у человека личность и свободу»

Достоевский, возможно, и не был либералом в узко политическом смысле, но он, безусловно, был им в высоком философском понимании, о котором мы здесь только и говорим. Если Бердяев принял его за «своего», значит он является таковым объективно, кто бы и что бы про него не сказал, потому что Бердяев в определенном смысле является эталоном либерала для России.

Н.А. Бердяев «Миросозерцание Достоевского»

Тема о человеке и его судьбе для Достоевского есть прежде всего — тема о свободе. Судьба человека, его страдальческие странствования определяются его свободой. Свобода стоит в самом центре миросозерцания Достоевского. И сокровенный пафос его есть пафос свободы. Удивительно, что до сих пор это не было достаточно сознано о Достоевском. Приводят многие места «Дневника писателя», в которых он будто бы был врагом свободы

общественно-политической, консерватором и даже реакционером, и эти совершенно внешние подходы мешают увидеть свободу как сердцевину всего творчества Достоевского, как ключ к пониманию его миросозерцания. То, что называли «жестокостью» Достоевского, связано с его отношением к свободе. Он был «жесток», потому что не хотел снять с человека бремени свободы, не хотел избавить человека от страданий ценою лишения его свободы, возлагал на человека огромную ответственность, соответствующую достоинству свободных. Можно было бы облегчить муки человеческие, отняв у человека свободу. И Достоевский исследует до глубины эти пути, эти пути облегчения и устроения человека без свободы его духа. У Достоевского есть поистине гениальные мысли о свободе, и нужно их вскрыть. Свобода для него есть и антроподицея и теодицея, в ней нужно искать и оправдания человека, и оправдания Бога. Весь мировой процесс есть задание темы о свободе, есть трагедия, связанная с выполнением этой темы. Достоевский исследует судьбу человека, отпущенного на свободу. Его интересует лишь человек, пошедший путем свободы, судьба человека в свободе и свободы в человеке. Все его романы — трагедии — испытание человеческой свободы. Человек начинает с того, что бунтующе заявляет о своей свободе, готов на всякое страдание, на безумие, лишь бы чувствовать себя свободным. И вместе с тем человек ищет последней, предельной свободы (1, с. 56 – 57).

Ф. М. Достоевский, 1878Достоинство человека, достоинство его веры предполагает признание двух свобод: свободы добра и зла, и свободы в добре, свободы в избрании Истины и свободы в Истине. Свобода не может быть отождествлена с добром, с истиной, с совершенством. Свобода имеет свою самобытную природу, свобода есть свобода, а не добро. И всякое смешение и отождествление свободы с самим добром и совершенством есть отрицание свободы, есть признание путей принуждения и насилия. Принудительное добро не есть уже добро, оно перерождается в зло. Свободное же добро, которое есть единственное добро, предполагает свободу зла. В этом трагедия свободы, которую до глубины исследовал и постиг Достоевский (1, с. 58).

Достоевский предоставляет человеку идти путем свободного принятия той Истины, которая должна сделать человека окончательно свободным. Но путь этот лежит через тьму, через бездну, через раздвоение, через трагедию. Не прям и не гладок этот путь. На нем блуждает человек, соблазненный призрачными видениями, обманчивым светом, завлекающим в еще большую тьму. Это — путь длинный, он не знает линии прямого восхождения. Это путь испытаний, опытный путь, путь познания на опыте добра и зла. Сокращен или облегчен, этот путь мог бы быть ограничением или отнятием человеческой свободы (1, с. 59).

Бунтующая свобода в героях Достоевского достигает последних пределов напряженности. Герои Достоевского знаменуют новый момент в человеческой судьбе внутри христианского мира, более поздний момент, чем Фауст. Фауст стоит еще в середине этого пути. Раскольников, Ставрогин, Кириллов, Иван Карамазов стоят уже в конце пути. После Фауста возможен был еще XIX век, который с увлечением занялся осушением болот, к чему в конце концов и пришел Фауст. После героев Достоевского открывается неведомый XX век, великая неизвестность, которая открывает себя как кризис культуры, как конец целого периода всемирной истории. Искание человеческой свободы вступает в новый фазис. Свобода у Достоевского есть не только христианское явление, но и явление нового духа. Она принадлежит новому периоду в самом христианстве. Это есть переход христианства из периода исключительного трансцендентного его понимания в период более имманентного его понимания. Человек выходит из-под внешней формы, внешнего закона и страдальческими путями добывает себе внутренний свет. Все переходит в последнюю глубину человеческого духа. Там должен раскрыться новый мир. Трансцендентное сознание, объективировавшее Истину христианства вовне, не могло до конца раскрыть христианской свободы. Христос должен явиться человеку на свободных путях его, как последняя свобода, свобода в Истине. Он открывается в глубине. Первая свобода предоставляется человеку, она изживает себя и переходит в свою противоположность. Эту трагическую судьбу свободы и показывает Достоевский в судьбе своих героев: свобода переходит в своеволие, в бунтующее самоутверждение человека. Свобода делается беспредметной, пустой, она опустошает человека. Так беспредметна и пуста свобода Ставрогина и Версилова, разлагает личность свободы Свидригайлова и Федора Павловича Карамазова. Доводит до преступления свобода Раскольникова и Петра Верховенского. Губит человека демоническая свобода Кириллова и Ивана Карамазова. Свобода, как своеволие, истребляет себя, переходит в свою противоположность, разлагает и губит человека. С внутренней имманентной неизбежностью ведет такая свобода к рабству, угашает образ человека. Не внешняя кара ожидает человека, не закон извне налагает на человека свою тяжелую руку, а изнутри, имманентно раскрывающееся Божественное начало поражает человеческую совесть, от опаляющего огня Божьего сгорает человек в той тьме и пустоте, которую он сам избрал себе. Такова судьба человека, судьба человеческой свободы. И Достоевский с потрясающей гениальностью раскрывает эту судьбу. Человек должен идти путем свободы. Но свобода переходит в рабство, свобода губит человека, когда человек в буйстве своей свободы не хочет знать ничего высшего, чем человек. Если нет ничего выше самого человека, то нет и человека. Если нет у свободы содержания, предмета, нет связи человеческой свободы со свободой божественной, то нет и свободы. Если все дозволено человеку, то свобода человеческая переходит в рабствование самому себе. А рабство у самого себя губит самого человека. Образ человеческий держится природой высшей, чем он сам. Свобода человеческая достигает своего окончательного выражения в свободе высшей, свободе в Истине. Такова неотвратимая диалектика свободы. Она ведет к пути богочеловеческому. В Богочеловечестве соединяется человеческая свобода с божественной свободой, человеческий образ с божественным образом. Внутренним опытом, внутренним изживанием свободы добывается свет этой Истины. Возврата к исключительному господству внешнего закона, к жизни в необходимости и принуждении не может быть. Остается лишь восстановление загубленной свободы в Истине, то есть во Христе. Но Христос не есть внешний закон, внешний строй жизни. Царство Его несоизмеримо с царством мира сего. И Достоевский гневно изобличает все уклоны христианства к религии принуждения и насилия. Свет Истины, благо окончательной свободы не могут быть получены извне. Христос и есть последняя свобода, не та беспредметная, бунтующая и самозамыкающаяся свобода, которая губит человека, истребляет его образ, но та содержательная свобода, которая утверждает образ человека в вечности. Об этой Истине должна свидетельствовать судьба Раскольникова и Ставрогина, Кириллова и Ивана Карамазова. Ложно направленная свобода погубила их. Но это не значит, что их нужно было держать в принуждении, под исключительной властью внешне регулирующего закона. Гибель их светоносна для нас. Трагедия их сеть гимн свободе.

Ф.М. Достоевский в ссылкеУ Достоевского была идея, что без свободы греха и зла, без испытания свободы мировая гармония не может быть принята. Он восстает против всякой принудительной гармонии, будет ли она католической, теократической или социалистической. Свобода человека не может быть принята от принудительного порядка, как его дар. Свобода человека должна предшествовать такому порядку и такой гармонии. Через свободу должен идти путь к порядку и гармонии, к мировому соединению людей. Нелюбовь Достоевского к католичеству и социализму, как будет видно дальше, связана с этой невозможностью примириться с принудительным порядком и гармонией. Свободу человеческого духа противополагает он и католичеству и социализму. В этом смысл бунта джентльмена с насмешливой и ретроградной физиономией. Достоевский не принимает ни того рая, в котором не возможна еще свобода духа, ни того рая, в котором она уже невозможна. Человек должен был пройти через выпадение из принудительного миропорядка, должен через свободу своего духа провести миропорядок. Вера, на которой хотел Достоевский организовать общественный порядок, должна быть свободной верой. На свободе человеческой совести покоится эта вера. «Через горнило сомнений моя Осанна прошла», пишет Достоевский о себе, И он хотел бы, чтобы всякая вера была закалена в горниле сомнений. Достоевский был, вероятно, самым страстным защитником свободы совести, какого только знал христианский мир. «Свобода их веры Тебе была дороже всего», — говорит Великий Инквизитор Христу. И он мог это сказать самому Достоевскому. «Ты возжелал свободной любви человека». «Вместо твердого древнего закона, — свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея в руководстве Твой образ лишь перед собой». В этих словах Великого Инквизитора Христу чувствуется исповедание веры самого Достоевского. Он отвергает «чудо, тайну и авторитет» как насилие над человеческой совестью, как лишение человека свободы сто духа. Три искушения, которыми искушал диавол Христа в пустыне, направлены были против свободы человеческого духа, свободы человеческой совести. Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда. Тогда только вера свободна. Никто не насилует человеческой совести в явлении Христа. Религия Голгофы есть религия свободы. Сын Божий, явившийся в мир в «зраке раба» и распятый на кресте, растерзанный миром, обращен к свободе человеческого духа. Ничто не насилует в образе Христа, не заставляет верить в Него, как в Бога. Он не был силой и мощью в царстве этого мира. Он проповедовал царство не от мира сего. В этом скрыта основная тайна Христианства, тайна свободы. Нужна необычайная свобода духа, подвиг свободной веры, свободного обличения «невидимых вещей», чтобы за рабьим образом Иисуса увидеть своего Бога. И когда Петр сказал Иисусу: «Ты — Христос, Сын Бога Живого», он совершил подвиг свободы. Из глубоких недр свободной человеческой совести раздались эти слова, определившие ход всемирной истории. И каждый человек в христианском мире должен повторить слова Петра из глубины своего свободного духа, своей свободной совести. В этом все достоинства христианина. Не одному Петру присуще это достоинство свободы духа, но и всякому христианину (1, с. 61 – 63).

Ф.М. Достоевский. Гравюра В.А .Боброва, 1883«Через горнило сомнений» должны пройти Раскольников. Ставрогин, Кириллов, Версилов, Иван Карамазов. Из глубины их духа, их свободной совести должны раздаться слова Петра: «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Достоевский почувствовал, что спасение их было в этом. Они должны погибнуть, если не найдут в себе свободной силы духа узнать в Иисусе Сына Божьего. Но если узнают, тогда свобода подпольного человека перейдет в свободу сынов Божьих. Путь исследования свободы Достоевский начинает со свободы «подпольного человека». Безграничной представляется эта свобода. Подпольный человек хочет перейти границы человеческой природы, он исследует и испытывает эти границы. Если так свободен человек, то не все ли дозволено, не разрешено ли какое угодно преступление во имя высших целей, вплоть до отцеубийства, не равноценен ли идеал мадоннский и идеал содомский, не должен ли человек стремиться к тому, чтобы самому стать богом? Не обязан ли человек объявить своеволие? Достоевский почувствовал, что в свободе подпольного человека заложено семя смерти. Свобода Раскольникова, переходящая границы человеческой природы, порождает сознание собственного ничтожества, бессилия, несвободы. Свобода Ставрогина — переход в совершенную немощь, безразличие, в истощение и угасание личности. Свобода Кириллова, пожелавшего стать Богом, кончается страшной, бесплодной гибелью. Быть может, наиболее важен тут Кириллов. Кириллов сознает своеволие как долг, как священную обязанность. Он должен объявить своеволие, чтобы человек достиг высшего состояния. И он чистый человек, отрешенный от страстей и влечений, в нем есть черты безблагодатной святости. Но и самый чистый человек, отвергший Бога и возжелавший самому стать богом, обречен на гибель. Он уже теряет свою свободу. Он — одержимый, он во власти духов, природу которых он сам не знает. И Кириллов являет нам образ тихого беснования и одержимости, сосредоточенной в себе. В свободе его духа произошли уже болезненные процессы перерождения. Он менее всего свободный духом человек. На путях человекобожества погибает человеческая свобода и погибает человек. Это — основная тема Достоевского. Так погибает свобода и у других раздвоенных героев Достоевского, у всех заблудившихся в путях своеволия. В Свидригайлове или Федоре Павловиче Карамазове мы уже встречаемся с таким разрушением личности, при котором не может быть и речи о свободе. Безудержная, безмерная свобода сладострастия делает человека его рабом, лишает свободы духа. Достоевский большой мастер в описании перерождения и вырождения личности под влиянием одержимости злой страстью или злой идеей. Он исследует онтологические последствия этой одержимости. Когда безудержная свобода переходит в одержимость, она погибает, ее уже нет. Когда человек начинает бесноваться, он не свободен еще. Свободен ли Версилов — один из самых благородных образов Достоевского? Его страсть к Екатерине Николаевне есть одержимость. Эта страсть вогнана внутрь. Она истощила его. В своем отношении к идеям он не знает свободного волевого избрания. Противоположные идеи притягивают его. Он хотел бы сохранить за собой свободу и потому утерял ее. Он — раздвоен. Раздвоенный человек не может быть свободен. Но обречен на раздвоение всякий, кто не совершает акта свободного избрания предмета любви. Разработка темы свободы достигает вершины в «Братьях Карамазовых», Своеволие и бунт Ивана Карамазова — вершина путей безблагодатной человеческой свободы. Тут с необычайной гениальностью обнаруживается, что свобода, как своеволие и человеческое самоутверждение, должна прийти к отрицанию не только Бога, не только мира и человека, но также и самой свободы. Свобода истребляет себя, И этим завершается идейная диалектика. Достоевский обнаруживает, что в конце пути темной, непросветленной свободы подстерегают окончательное истребление свободы, злое принуждение и злая необходимость. Учение Великого Инквизитора, как и учение Шигалева, порождены своеволием, богопротивлением. Свобода переходит в своеволие, своеволие переходит в принуждение. Это — роковой процесс. Свобода человеческого духа, свобода религиозной совести отрицается теми, которые шли путями своеволия.

Ф.М. Достоевский, 1861 год.Те, которые пошли путями своеволия и самоутверждения, которые направили свою свободу против Бога, не могут сохранить свободу, они неизбежно приходят к ее попиранию. Они неизбежно должны отречься от первородства человеческого духа, от его первородной свободы, они предают свободу царству необходимости, они приходят к величайшим насилиям. Это — одно из самых гениальных прозрений Достоевского. «Выходя из безграничной свободы, — говорит Шигалев, — я заключаю деспотизму». Свобода, как произвол и своеволие, свобода безбожная не может не породить «безграничного деспотизма». Такая свобода заключает в себе величайшее насилие. Такая свобода не несет в себе гарантий свободы. Бунт своеволия ведет к отрицанию Смысла жизни, к отрицанию Истины. Живой Смысл и живая Истина подменяются своевольным устроением жизни, созданием человеческого благополучия в социальном муравейнике. Это процесс перерождения свободы в «безграничный деспотизм» занимает очень важное место в миросозерцании Достоевского. В революционной идеологии левой русской интеллигенции, по внешности столь свободолюбивой, он изобличает возможность «безграничного деспотизма». Он многое увидел первый и увидел дальше других. Он знал, что революция, которую он ощутил в подземном, подпочвенном слое России, не приведет к свободе, что началось движение к окончательному порабощению человеческого духа. Уже в изумительных мыслях героя «Записок из подполья» намечается то, что окончательно раскрывается в П. Верховенском, Шигалеве, Великом Инквизиторе. Как кошмар давила и преследовала Достоевского идея о том, что человечество, изменившее Истине Христовой, в своем бунте и своеволии должно прийти к системе «безграничного деспотизма» Шигалева, П. Верховенского, Великого Инквизитора. Это — одна и та же система. В ней совершается отречение от свободы человеческого духа во имя счастья людей. Социальный эвдемонизм противоположен свободе. Ничего не остается, кроме принудительной организации социального счастья, если нет Истины. Революция совершается не во имя свободы, а во имя тех же начал, во имя которых пылали костры инквизиции, во имя «тысячи миллионов счастливых младенцев». Человек не мог вынести бремени свободы духа, он устрашился страдальческого пути свободы. И он отказывается от свободы, предает свободу, бежит от нее к принудительному устроению человеческого счастья. Это отрицание свободы началось с безграничного ее утверждения как своеволия. Такова роковая диалектика свободы. Но если ложная свобода переходит в «безграничный деспотизм», совершенное истребление свободы, то и ложное равенство должно привести к неслыханному неравенству, к тираническому господству привилегированного меньшинства над большинством. Достоевский всегда думал, что революционная демократия и революционный социализм, одержимые идеей абсолютного равенства, в последних пределах своих должны привести к господству небольшой кучки над остальным человечеством. Такова система Шигалева и такова же система Великого Инквизитора. Достоевский не раз возвращался к этой мысли в «Дневнике писателя». Эта мысль сверлила его, не давала ему покоя. Истинная свобода и истинное равенство возможны лишь во Христе, на пути Богочеловеческом. На пути антихристова своеволия, на пути человекобожества ждет лишь неслыханная тирания. Одержимость идеей всеобщего счастья, всеобщего соединения людей без Бога заключает в себе страшную опасность гибели человека, истребления свободы его духа. Таковы жизненные последствия свободы как своеволия и бунта. Но своеволие и бунт против мирового смысла закрывают для человеческого сознания самый доступ к идее свободы. Свобода духа начинает идеологически отрицаться как ставшая недоступной для ума, оторвавшегося от вечного Смысла. «Эвклидов ум», — выражение, которое любит Достоевский, — бессилен постигнуть идею свободы, она недоступна ему, как совершенно иррациональная тайна. Бунт «Эвклидова ума» против Бога связан с отрицанием свободы, с непониманием свободы. Если нет свободы, как последней тайны миротворения, то мир этот с его муками и страданиями, со слезами невинно замученных людей не может быть принят. И не может быть принят Бог, сотворивший такой ужасный, безобразный мир. Человек в своем своеволии и бунте, в восстании своего «Эвклидова ума» мнит, что он мог бы сотворить лучший мир, в котором не было бы такого зла, таких страданий, не было бы слезинки невинного ребенка. Такова логика богоборчества во имя любви к добру. Бога нельзя принять, потому что мир так плох, потому что в мире царит такая неправда и несправедливость. Свобода привела к этому богоборчеству и мироборчеству. И тут опять открывается роковая диалектика свободы, внутренняя трагедия свободы. Оказывается, что бунтующая свобода привела к отрицанию самой идеи свободы, к невозможности постигнуть тайну мира и тайну Бога в свете свободы. Ибо, поистине, можно принять Бога и принять мир, сохранить веру в Смысл мира, если в основе бытия лежит тайна иррациональной свободы. Тогда только может быть постигнут источник зла в мире и оправдан Бог в существовании этого зла. В мире так много зла и страдания, потому что в основе мира лежит свобода. И в свободе — все достоинство мира и достоинство человека. Избежать зла и страдания можно лишь ценой отрицания свободы. Тогда мир был бы принудительно добрым и счастливым. Но он лишился бы своего богоподобия. Ибо богоподобие это прежде всего в свободе. Тот мир, который сотворил бы бунтующий «Эвклидов ум» Ивана Карамазова, в отличие от Божьего мира, полного зла и страдания, был бы добрый и счастливый мир. Но в нем не было бы свободы, в нем все было бы принудительно рационализировано. Это изначально, с первого дня был бы тот счастливый социальный муравейник, та принудительная гармония, которую пожелал бы свергнуть «джентльмен с ретроградной и насмешливой физиономией». Трагедии мирового процесса не было бы, но не было бы и Смысла, связанного со свободой. «Эвклидов ум» мог бы построить мир исключительно на необходимости, и мир этот был бы исключительно рациональным миром. Все иррациональное было бы из него изгнано. Но Божий мир не имеет Смысла, соизмеримого с «Эвклидовым умом». Смысл этот для «Эвклидова ума» есть непроницаемая тайна. «Эвклидов ум» ограничен тремя измерениями. Смысл же Божьего мира может быть постигнут, если перейти в четвертое измерение. Свобода есть Истина четвертого измерения, она непостижима в пределах трех измерений. «Эвклидов ум» бессилен разрешить тему о свободе. Все объявившие своеволие и бунт приходят у Достоевского к отрицанию свободы, потому что сознание их суживается, входит в границы трех измерений, закрывает для них иные миры. Бунт начался со свободы, а окончился попыткой построить мир на одной необходимости. Достоевский с изумительной диалектической силой исследует роковые последствия бунтующего рационализма для человеческого сознания и бунтующего революционизма для человеческой жизни. Бунт, начавшийся с безграничной свободы, неизбежно приходит к безграничной власти необходимости в мышлении и безграничному деспотизму в жизни. Так пишет Достоевский свою изумительную теодицею, которая есть также и антроподицея. Есть одно только вековечное возражение против Бога — существование зла в мире. Эта тема является для Достоевского основной. И все творчество его есть ответ на это возражение, И я бы так парадоксально формулировал этот ответ. Бог именно потому и есть, что есть зло и страдание в мире, существование зла есть доказательство бытия Божьего. Если бы мир был исключительно добрым и благим, то Бог был бы не нужен, то мир был бы уже Богом. Бог есть потому, что есть зло. Это значит, что Бог есть потому, что есть свобода. И Достоевский доказывает бытие Божие через свободу, свободу человеческого духа. Те, которые отрицают у него свободу духа, отрицают и Бога, и наоборот. Мир принудительно добрый и благой, мир гармонический в силу неотвратимой необходимости, был бы безбожный мир, был бы рациональный механизм. И те, которые отвергают Бога и свободу человеческого духа, стремятся к превращению мира в такой рациональный механизм, в такую принудительную гармонию. Тему о свободе Достоевский трактует динамически, а не статически, его свобода все время находится в диалектическом движении, в ней раскрываются внутренние противоречия и она переходит из одного фазиса в другой. Поэтому для людей статического мышления и статического сознания трудно понимать великие откровения Достоевского о свободе. Они требуют «да» или «нет», в то время как такие ответы не могут быть даны. Свобода есть трагическая судьба человека и мира, судьба самого Бога, и она лежит в самом центре бытия, как первоначальная его тайна. Мы еще увидим, что диалектика о свободе достигает у Достоевского своего завершения в «Легенде о Великом Инквизиторе», в которой концентрируются все темы, соединены все нити.

Ф.М. Достоевский, 1861 год.С темой о свободе связана у Достоевского тема о зле и преступлении. Зло необъяснимо без свободы. Зло является на путях свободы. Без этой связи со свободой не существует ответственности за зло. Без свободы за зло был бы ответствен Бог. Достоевский глубже, чем кто-либо, понимал, что зло есть дитя свободы. Но понимал также, что без свободы нет добра. Добро есть также дитя свободы. С этим связана тайна жизни, тайна человеческой судьбы. Свобода — иррациональна и потому она может создать и добро и зло. Но отвергнуть свободу на том основании, что она может породить зло, значит породить зло еще большее. Ибо лишь свободное добро есть добро, принуждение же и рабство, соблазняющиеся добродетелью, есть антихристово зло. Тут все загадки, антиномии и тайны. Достоевский не только ставит нас перед этими загадками, но и много делает для их разгадывания. У Достоевского было очень своеобразное, исключительное отношение к злу, которое может многих соблазнить. И нужно до конца понять, как он ставил и разрешал проблему зла. Путь свободы переходит в своеволие, своеволие ведет к злу, зло — к преступлению. Проблема преступления занимает центральное место в творчестве Достоевского. Он не только антрополог, но и своеобразный криминалист. Исследование пределов и границ человеческой природы приводит к исследованию природы преступления. В преступлении человек переходит эти пределы и границы. Отсюда необычайный интерес к преступлению. Какую судьбу претерпевает человек, преступающий границы дозволенного, какие перерождения в его природе от этого происходят? Достоевский раскрывает онтологические последствия преступления. И вот оказывается, что свобода, перешедшая в своеволие, ведет ко злу, зло — к преступлению, преступление с внутренней неизбежностью — к наказанию. Наказание подстерегает человека в самой глубине его собственной природы, Достоевский всю жизнь боролся против внешнего отношения к злу. Его романы и статьи «Дневника писателя» полны уголовными процессами. Этот странный интерес к преступлению и наказанию определяется тем, что вся духовная природа Достоевского восставала против внешнего объяснения зла и преступления из социальной среды и отрицания на этом основании наказания. Достоевский с ненавистью относился к этой позитивно-гуманитарной теории. Он видел в ней отрицание глубины человеческой природы, отрицание свободы человеческого духа и связанной с ней ответственности. Если человек есть лишь пассивный рефлекс внешней социальной среды, если он не ответственное существо, то нет человека и нет Бога, нет свободы, нет зла и нет добра. Такое принижение человека, такой отказ от своего первородства вызывает в Достоевском гнев. Он не может спокойно говорить об этом учении, столь преобладавшем в его время. Он готов стоять за самые суровые наказания как соответствующие природе ответственных, свободных существ. Зло заложено в глубине человеческой природы, в ее иррациональной свободе, в ее отпадении от природы божественной, оно имеет внутренний источник. Сторонники суровых наказаний более глубоко смотрят на природу преступлений и на природу человека вообще, чем гуманистическое отрицание зла. Во имя достоинства человека, во имя его свободы Достоевский утверждает неизбежность наказания за всякое преступление. Этого требует не внешний закон, а самая глубина свободной совести человека. Человек сам не может примириться с тем, что он не ответствен за зло и преступление, что он не свободное существо, не дух, а отражение социальной среды. В гневе Достоевского, в его жестокости звучит голос, восставший за достоинство человека и за его первородство. Недостойно ответственного свободного существа слагать с себя бремя ответственности и возлагать его на внешние условия, чувствовать себя игралищем этих внешних условий. Все творчество Достоевского есть изобличение этой клеветы на человеческую природу. Зло есть знак того, что есть внутренняя глубина в человеке. Зло связано с личностью, только личность может творить зло и отвечать за зло. Безличная сила не может быть ответственна за зло, не может быть его первоисточником. Отношение к злу связано у Достоевского с его отношением к личности, с его персонализмом. Безответственный гуманизм отрицает зло, потому что отрицает личность. Достоевский боролся с гуманизмом во имя человека. Если существует человек, человеческая личность в измерении глубины, то зло имеет внутренний источник, оно не может быть результатом случайных условий внешней среды. И соответствует высшему достоинству человека, его богосыновству думать, что путь страдания искупает преступление и сжигает зло. Очень существенна для антропологии Достоевского эта мысль, что лишь через страдание подымается человек ввысь. Страдание есть показатель глубины (1, 64 – 70).

Речь о Пушкине

Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности

В самом деле, что такое для нас петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле ближайше утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадеянным: «Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и Бесчеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем (2, с. 535 – 536).

Достоевский в форме унтер-офицера, 1858 год.Объяснительное слово по поводу речи о Пушкине

Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсотлетие с петровской реформы не раз. Обозначая эту способность народа нашего, я не мог не выставить в то же время, в факте этом, и великого утешения для нас в нашем будущем, великой и, может быть, величайшей надежды нашей, светящей нам впереди. Главное, я обозначил то, что стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно, в основании своем, но и народно, совпадало вполне с стремлениями самого духа народного, а в конце концов бесспорно имеет и высшую цель. В краткой, слишком краткой речи моей я, конечно, не мог развить мою мысль во всей полноте, но, по крайней мере, то, что высказано, кажется, ясно. И не надо, не надо возмущаться сказанным мною, «что нищая земля наша, может быть, в конце концов скажет новое слово миру». Смешно тоже и уверять, что прежде чем сказать новое слово миру «надобно нам самим развиться экономически, научно и гражданственно, и тогда только мечтать о «новых словах» таким совершенным (будто бы) организмам, как народы Европы». Я именно напираю в моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь нравственная черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском? Может ли кто сказать, что русский народ есть только косная масса, осужденная лишь служить экономически преуспеянию и развитию европейской интеллигенции нашей, возвысившейся над народом нашим, сама же в себе заключает лишь мертвую косность, от которой ничего и не следует ожидать и на которую совсем нечего возлагать никаких надежд? Увы, так многие утверждают, но я рискнул объявить иное. Повторяю, я, конечно, не мог доказать «этой фантазии моей», как я сам выразился, обстоятельно и со всею полнотою, но я не мог и не указать на нее. Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобною Западу, — есть уже просто нелепость. Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть, а, стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже в строгом смысле нельзя сказать, что и нищая. Напротив, в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское основание всех европейских наций — все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, а взамен наступит нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо «в один миг исчезнет и богатство». Между тем на этот, именно на этот подкопанный и зараженный их гражданский строй и указывают народу нашему как на идеал, к которому он должен стремиться, и лишь по достижении им этого идеала осмелиться пролепетать свое какое-либо слово Европе. Мы же утверждаем, что вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей, да и не при такой еще нищете, как теперь. Ее можно сохранять и вмещать в себе даже и при такой нищете, какая была после нашествия Батыева или после погрома Смутного времени, когда единственно всеединящим духом народным была спасена Россия. И наконец, если уж в самом деле так необходимо надо, для того чтоб иметь право любить человечество и носить в себе всеединящую душу, для того чтоб заключать в себе способность не ненавидеть чужие народы за то, что они непохожи на нас; для того чтоб иметь желание не укрепляться от всех в своей национальности, чтоб ей только одной все досталось, а другие национальности считать только за лимон, который можно выжать (а народы такого духа ведь есть в Европе!), — если и в самом деле для достижения всего этого надо, повторяю я, предварительно стать народом богатым и перетащить к себе европейское гражданское устройство, то неужели все-таки мы и тут должны рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же в Европе рухнет)? Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиться национально, своей органической силой, а непременно обезличенно, лакейски подражая Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают ли эти господа, что такое организм? А еще толкуют о естественных науках! «Этого народ не позволит», — сказал по одному поводу, года два назад, один собеседник одному ярому западнику. «Так уничтожить народ!» — ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из представителей нашей интеллигенции. Анекдот этот верен...

Я же заявляю теперь — да и заявил это в самой речи моей, — что честь этого нового шага (если только искреннейшее желание примирения составляет честь), что заслуга этого нового, если хотите, слова вовсе не мне одному принадлежит, а всему славянофильству, всему духу и направлению «партии» нашей, что это всегда было ясно для тех, которые беспристрастно вникали в славянофильство, что идея, которую я высказал, была уже не раз если не высказываема, то указываема ими. Я же сумел лишь вовремя уловить минуту. Теперь вот заключение: если западники примут наш вывод и согласятся с ним, то и впрямь, конечно, уничтожатся все недоразумения между обеими партиями, так что «западникам и славянофилам не о чем будет и спорить, как выразился Иван Сергеевич Аксаков, так как все отныне разъяснено». С этой точки зрения, конечно, речь моя была бы «событием». Но увы, слово «событие» произнесено было лишь в искреннем увлечении с одной стороны, но примется ли другою стороною и не останется лишь в идеале, это уже совсем другой вопрос. Рядом с славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мне руку, тут же на эстраде, едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне пожать мою руку и западники, и не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, занимающие в нем первую роль, особенно теперь. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним увлечением, как славянофилы, и называли мою речь гениальною, и несколько раз, напирая на слово это, произнесли, что она гениальна. Но боюсь, боюсь искренно: не в первых ли «попыхах» увлечения произнесено было это! О, не того боюсь я, что они откажутся от мнения своего, что моя речь гениальна, я ведь и сам знаю, что она не гениальна, и нисколько не был обольщен похвалами, так что от всего сердца прощу им их разочарование в моей гениальности, — но вот что, однако же, может случиться, вот что могут сказать западники, чуть-чуть подумав (Nota bene, я не об тех пишу, которые жали мне руку, я лишь вообще о западниках теперь скажу, на это я напираю): «А, — скажут, может быть, западники (слышите: только «может быть», не более), — а, вы согласились-таки наконец после долгих споров и препираний, что стремление наше в Европу было законно и нормально, вы признали, что на нашей стороне тоже была правда, и склонили ваши знамена, — что ж, мы принимаем ваше признание радушно и спешим заявить вам, что с вашей стороны это даже довольно недурно: обозначает, по крайней мере, в вас некоторый ум, в котором, впрочем, мы вам никогда не отказывали, за исключением разве самых тупейших из наших, за которых мы отвечать не хотим и не можем, — но... тут, видите ли, является опять некоторая новая запятая, и это надобно как можно скорее разъяснить. Дело в том, что ваше-то положение, ваш-то вывод о том, что мы в увлечениях наших совпадали будто бы с народным духом и таинственно направлялись им, ваше-то это положение — все-таки остается для нас более чем сомнительным, а потому и соглашение между нами опять-таки становится невозможным. Знайте, что мы направлялись Европой, наукой ее и реформой Петра, но уж отнюдь не духом народа нашего, ибо духа этого мы не встречали и не обоняли на нашем пути, напротив — оставили его назади и поскорее от него убежали. Мы с самого начала пошли самостоятельно, а вовсе не следуя какому-то будто бы влекущему инстинкту народа русского ко всемирной отзывчивости и к всеединению человечества, — ну, одним словом, ко всему тому, о чем вы теперь столько наговорили. В народе русском, так как уж пришло время высказаться вполне откровенно, мы по-прежнему видим лишь косную массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую, напротив, развитие России к прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и переделать, — если уж невозможно и нельзя органически, то, по крайней мере, механически, то есть попросту заставив ее раз навсегда нас слушаться, во веки веков. Д чтобы достигнуть сего послушания, вот и необходимо усвоить себе гражданское устройство точь-в-точь как в европейских землях, о котором именно теперь пошла речь. Собственно же народ наш нищ и смерд, каким он был всегда, и не может иметь ни лица, ни идеи. Вся история народа нашего есть абсурд, из которого вы до сих пор черт знает что выводили, а смотрели только мы трезво. Надобно, чтоб такой народ, как наш, — не имел истории, а то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им, все целиком. Надобно, чтоб имело историю лишь одно наше интеллигентное общество, которому народ должен служить лишь своим трудом и своими силами.

Позвольте, не беспокойтесь и не кричите: не закабалить народ наш мы хотим, говоря о послушании его, о, конечно нет! не выводите, пожалуйста, этого: мы гуманны, мы европейцы, вы слишком знаете это. Напротив, мы намерены образовать наш народ помаленьку, в порядке, и увенчать наше здание, вознеся народ до себя и переделав его национальность уже в иную, какая там сама наступит после образования его. Образование же его мы оснуем и начнем, с чего сами начали, то есть на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же и заставим его нюхнуть Европы, тотчас же начнем обольщать его Европой, ну хотя бы утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, — словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных, но мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль, сколь бы вы там ни сердились на это. Одним словом, для доброй цели мы, многочисленнейшими и всякими средствами, подействуем прежде всего на слабые струны характера, как и с нами было, и тогда народ — наш. Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш, — вот наша формула! Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то — «устранить народ». Ибо тогда выставится уже ясно, что народ наш есть только недостойная, варварская масса, которую надо заставить лишь слушаться. Ибо что же тут делать: в интеллигенции и в Европе лишь правда, а потому хоть у вас и восемьдесят миллионов народу (чем вы, кажется, хвастаетесь), но все эти миллионы должны прежде всего послужить этой европейской правде, так как другой нет и не может быть. Количеством же миллионов нас не испугаете. Вот всегдашний наш вывод, только теперь уж во всей наготе, и мы остаемся при нем. Не можем же мы, приняв ваш вывод, толковать вместе с вами, например, о таких странных вещах, как le Pravoslavie и какое-то будто бы особое значение его. Надеемся, что вы от нас хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки в общем выводе есть атеизм, просвещенный и гуманный, а мы не можем же не идти за Европой.

А потому ту половину произнесенной речи, в которой вы высказываете нам похвалы, мы, пожалуй, согласимся принять с известными ограничениями, так и быть, сделаем вам эту любезность. Ну, а ту половину, которая относится к вам и ко всем этим вашим «началам» — уж извините, мы не можем принять...» Вот какой может быть грустный вывод. Повторяю: я не только не осмелюсь вложить этот вывод в уста тех западников, которые жали мне руку, но и в уста многих, очень многих, просвещеннейших из них, русских деятелей и вполне русских людей, несмотря на их теории, почтенных и уважаемых русских граждан. Но зато масса-то, масса-то оторвавшихся и отщепенцев, масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея, — все эти смерды-то «направления» (а их как песку морского), о, там непременно наскажут в этом роде и, может быть, даже уж и насказали. (Nota bene. Насчет веры, например, уже было заявлено в одном издании, со всем свойственным ему остроумием, что цель славянофилов — это перекрестить всю Европу в православие.) Но отбросим мрачные мысли и будем надеяться на передовых представителей нашего европеизма. И если они примут хоть только половину нашего вывода и наших надежд на них, то честь им и слава и за это, и мы встретим их в восторге нашего сердца. Если даже одну половину примут они, то есть признают хоть самостоятельность и личность русского духа, законность его бытия и человеколюбивое, всеединящее его стремление, то и тогда уже будет почти не о чем спорить, по крайней мере из основного, из главного. Тогда действительно моя речь послужила бы к основанию нового события. Не она сама, повторяю в последний раз, была бы событием (она не достойна такого наименования), а великое Пушкинское торжество, послужившее событием нашего единения — единения уже всех образованных и искренних русских людей для будущей прекраснейшей цели (2, 516 – 522).

Мечты и грезы

Взять уже то, что нам во что бы ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит — гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не натурально выходит. Спешу, однако, оговориться: я единственно только с западнической точки зрения сужу, и вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная и, так сказать, немножко славянофильская; тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие. Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился [1]. Разумеется, я желаю и по-прежнему продолжаю желать изо всех моих сил, чтобы драгоценные, твердые и самостоятельные начала, присущие народу русскому, существовали действительно; но согласитесь тоже — что же это за такие начала, которых даже сам г-н Папин не видит, не слышит и не примечает, которые спрятаны, спрятались и никак не хотят отыскаться? А потому невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал. Таким образом, и выходит у меня, что мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению — обстоятельство, о котором нам вовсе нечего горевать; напротив, нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, — в этом была наша великая сила. Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно.

Портрет Ф.М. Достоевского 1847 годаОгромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь. Не вдаваясь в тонкости, возьмите хоть самые наглядные, в глаза бросающиеся у нас вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов), возьмите и сообразите: во скольких точках мы стратегически уязвимы? Да нам войска, чтобы все это защитить (по моему, штатскому, впрочем, мнению), надо гораздо больше иметь, чем у наших соседей. Возьмите опять и то, что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно.

Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какою-нибудь всесжигающей электрической струей из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде, с тем чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через пятнадцать у каждой великой державы будет заведено, потаенно и про запас, по одному такому сюрпризу на всякий случай? Увы, мы можем только перенимать и покупать оружие у других, и много-много что сумеем починить его сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет. Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте: там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить; там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских. Мы уже и теперь больно чувствуем, во что нам обошлось лишь начало нашей сети; каким тяжелым отвлечением капиталов в одну сторону ознаменовалось оно, в ущерб хотя бы бедному нашему земледелию и всякой другой промышленности. Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации. Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконец, просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, — взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, в конце концов, все это будет только толчок, а не нормальное дело; так сказать, потрясение, а не просвещение.

Все это мои мечты, разумеется: но... повторяю, невольно мечтается иногда в этом смысле, а потому и продолжаю мечту. Заметьте, что я ценю все на деньги; но разве это верный расчет? Деньгами ни за что не купишь всего; так может только какой-нибудь необразованный купец рассуждать в комедии г-на Островского. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? — все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделываются; ну а на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгой самостоятельной жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее — одним словом, образуется всей исторической жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша в последние два столетия была не совсем-таки самостоятельною. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример на себе, и он до сих пор продолжается: еще два века тому назад хотели поспешить и все подогнать, а вместо того и застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы наших западников, мы несомненно застряли. Наши западники — это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным злорадством и торжеством о том, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни уменья; что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски и, в видах европейской опеки, преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности; а завтра, заикнитесь лишь только о вашем сомнении в безусловно целительной силе бывшего у нас два века назад переворота, — и тотчас же закричат они дружным хором, что все ваши мечты о народной самостоятельности — один только квас, квас и квас и что мы два века назад из толпы варваров стали европейцами, просвещеннейшими и счастливейшими, и по гроб нашей жизни должны вспоминать о сем с благодарностью.

Но оставим западников и положим, что деньгами все можно сделать, даже время купить, даже самобытность жизни воспроизвести как-нибудь на парах; спрашивается: откуда такие деньги достать? Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, — стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашей платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. И кто же хотел этого? это случилось невольно, само собой, строгим историческим ходом событий. Освобожденный великим монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни и самобытно еще не живший, начинает первые шаги свои на новом пути: перелом огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории по своей цельности и по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденного богатыря на новом пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности; а между тем что встретил наш народ при этих первых шагах? Шаткость высших слоев общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции (вот это-то самое главное) и в довершение — дешевку и жида. Народ закутил и запил — сначала с радости, а потом по привычке. Показали ль ему хоть что-нибудь лучше дешевки? Развлекли ли, научили ль чему-нибудь? Теперь в иных местностях, во многих даже местностях, кабаки стоят уже не для сотен жителей, а всего для десятков; мало того — для малых десятков. Есть местности, где на полсотни жителей и кабак, менее даже чем на полсотни. «Гражданин» уже сообщал раз, в особой статье, подробный бюджет теперешнего нашего кабака: возможности нет предположить, чтобы кабаки могли существовать лишь одним вином. Чем же, стало быть, они окупаются? Народным развратом, воровством, укрывательством, ростовщичеством, разбоем, разрушением семейства и стыдом народным — вот чем они окупаются!

Ф.М. Достоевский. Портрет работы В. Г. Перова, 1872Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли [2]; а в кабак приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц? Но пусть, пусть (и дай Боже!), пусть это лишь одна мечта пессимиста, в десять раз преувеличившая беду! Верим и хотим веровать, но... если в текущие десять, пятнадцать лет наклонность народа к пьянству (которая все-таки несомненна) не уменьшится, удержится, а стало быть, еще более разовьется, то — не оправдается ли и вся мечта? Вот нам необходим бюджет великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность? ибо правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках? Настоящие, правильные капиталы возникают в стране не иначе как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии ее [...]. Не раз уже приходилось народу выручать себя! Он найдет в себе охранительную силу, которую всегда находил; найдет в себе начала, охраняющие и спасающие, — вот те самые, которых ни за что не находит в нем наша интеллигенция. Не захочет он сам кабака; захочет труда и порядка, захочет чести, а не кабака!..

И, слава богу, все это, кажется, подтверждается; по крайней мере, есть признаки; мы уже упоминали об обществах трезвости. Правда, они едва начинаются; попытки слабые, едва заметные, но — но только бы не помешали им развернуться вследствие каких-нибудь особенных поводов! Напротив — о, если бы их поддержать! Что, если б, со своей стороны, поддержали их и все наши передовые умы, наши литераторы, наши социалисты, наше духовенство и все, все изнемогающие ежемесячно и печатно под тяжестью своего долга народу. Что, если бы поддержал их и нарождающийся наш школьный учитель! Я знаю, что я человек непрактический (теперь, после известной недавней речи г-на Спасовича [3], в этом даже лестно признаться), но мне — представьте себе — мне воображается, что даже самый беднейший какой-нибудь школьный учитель и тот бы ужасно много мог сделать и единственно одной лишь своей инициативой, захоти только сделать! В том-то и дело, что тут важна личность, характер, важен деловой человек и такой, который действительно способен хотеть. На учительское место у нас большею частью приезжает теперь молодой человек, хотя бы даже и желающий сделать добро, но не знающий народа, мнительный и недоверчивый; после первых, иногда самых горячих и благородных, усилий быстро утомляется, смотрит угрюмо, начинает считать свое место за нечто переходное к лучшему, а потом — или спивается окончательно, или за лишние десять рублей бросает все и бежит куда угодно, даже даром бежит, даже в Америку, «чтоб испытать свободный труд в свободном государстве». Это случалось и, говорят, случается и теперь. Там, в Америке, какой-нибудь гнуснейший антрепренер морит его на грубой ручной работе, обсчитывает и даже тузит его кулаками, а он за каждым тузом восклицает про себя в умилении: «Боже, как эти же самые тузы на моей родине ретроградны и неблагородны и как, напротив, они здесь благородны, вкусны и либеральны!» И долго еще так ему будет казаться; не изменять же из-за таких пустяков своим убеждениям! Но оставим его в Америке; я буду продолжать мою мысль. Моя мысль — напомню ее — в том, что даже самый мелкий сельский школьный учитель мог бы взять на себя весь почин, всю инициативу освобождения народа от варварской страсти к пьянству, если б только того захотел. На этот счет у меня есть даже сюжет одной повести, и, может быть, я рискну сообщить его читателю раньше повести... (2, 78 – 84).

Признания славянофила

Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне славянофил. Славянофилы, до сих пор понимаются различно. Для иных, даже и теперь, славянофильство, как в старину, например, для Белинского, означает лишь квас и редьку. Белинский действительно дальше не заходил в понимании славянофильства. Для других (и, заметим, для весьма многих, чуть не для большинства даже самих славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России — началом, которое может быть даже и не строго политическим. И наконец, для третьих славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Вот к этому-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я (2, с. 469).

Н.О. Лосский «Достоевский и его христианское миропонимание»

“Обсуждая вопрос о самоубийстве повивальной бабки Писаревой, Достоевский писал: «Если сказать человеку: нет великодушия, а есть стихийная борьба за существование (эгоизм), — то это значит отнимать у человека личность и свободу». («Письма», III, № 551)” (3, с. 124).

“Индивидуальная личная любовь человека к человеку, наиболее конкретная и, казалось бы, наиболее естественная, в действительности с большим трудом дается человеку. «Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних, — говорит Иван Карамазов Алеше. — Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних». «Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое — пропала любовь». «По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо». «Положим, я, например, глубоко могу страдать, но другой никогда ведь не может узнать, до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я, и, сверх того, редко человек согласится признать другого за страдальца (точно будто это чин). Почему не согласится, как ты думаешь? Потому, например, что от меня дурно пахнет, что у меня глупое лицо, потому, что я раз когда-то отдавил ему ногу. К тому же страдание и страдание: унизительное страдание, унижающее меня, голод например, еще допустит во мне мой благодетель, но чуть повыше страдание, за идею например, нет, он это в редких разве случаях допустит, потому что он, например, посмотрит на меня и вдруг увидит, что у меня вовсе не то лицо, какое по его фантазии должно бы быть у человека, страдающего за такую-то, например, идею». «Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было, как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуя, ну, тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить».

Неудивительно, что индивидуальная личная любовь редко достигаются человеком. Чтобы она возникла, необходима мистическая интуиция, улавливающая чужую индивидуальность во всей ее неповторимой и незаменимой ценности [4]. Возникновению этого утонченного акта легко могут помешать внешние препятствия, о которых говорит Иван Карамазов, например одежда человека или какая-либо неприятная черта лица его. Еще более велики внутренние препятствия, отделяющие нас от чужой индивидуальности, — себялюбие, соперничество, комплекс малоценности, мешающий признать чужие достоинства, и т.п. Даже и тогда, когда любовь уже зарождается, развитию и укреплению ее мешает неспособность выразить ее, которую так мучительно наблюдал в самом себе Достоевский. Боязнь быть отвергнутым или показаться смешным, сентиментальным, неловким при выражении чувств, составляющих самое дорогое содержание души, парализует человека, и он остается замкнутым в своей обособленности. В потрясающем рассказе «Кроткая» Достоевский подробно описал это неумение любить и неумение высказать зародившуюся любовь вследствие «бесовской гордости»...

Достоевский подозревает, что любовь к человечеству в действительности чаще всего бывает любовью к отвлеченным ценностям общественной жизни, к лозунгу «свобода, равенство и братство», или к правовому государству, или к планам коммунистического строя и т.п. «Любить общечеловека, — говорит он в «Дневнике Писателя», — значит, наверно, уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека». В глубине этих видов любви, более легких, чем любовь к личности, чаще всего лежит какой-нибудь вид самопревознесения. Такова, например, любовь Миусова. После скандального поведения Федора Павловича у старца Зосимы Миусов, придя к игумену монастыря на обед, принес ему в происшедшем извинения со светскою любезностью и находчивостью. «Произнеся последние слова своей тирады, он остался собою совершенно доволен, до того, что и следов недавнего раздражения не осталось в душе его. Он вполне и искренно любил опять Человечество».

Не всякую любовь к человечеству Достоевский оценивает низко. Несомненно, встречается и такая любовь к человечеству в целом, к его судьбам и гармоническому устроению его жизни, которая сопутствуется благожелательным подходом к каждой отдельной личности, способностью чуткого проникновения в индивидуальные положения и бережным отношением к человеку. Такую любовь и к человечеству, и к отдельным людям Достоевский находил в художественном творчестве Шиллера и потому высоко ценил его. Долинин говорит, что «Шиллер с ранней молодости до самых последних лет воспринимается Достоевским как величайший гуманист, неиссякаемый источник всеобъемлющей любви к человечеству и к миру в целом. Помимо целого ряда Отзывов хоть и беглых, но всегда восторженных, которые мы находим как в письмах, так и в «Дневнике Писателя», нужно указать на третью кульминационную главу третьей книги «Братьев Карамазовых», построенную на «Песне радости» Шиллера. Шиллеровский экстаз любви прямо и указан здесь, как один из основных элементов всей идеологической концепции романа. Так же в «Записках из подполья», где взят в основу (в , плане пародийном) тот же шиллеровский гуманизм. Укажем еще на анонимную редакционную заметку во второй книге журнала «Время» за 1861 г. — «Нечто о Шиллере»: «Мы должны особенно ценить Шиллера, потому что ему было дано не только быть великим поэтом, но сверх того быть нашим поэтом, его поэзия доступнее сердцу, чем поэзия Гёте и Байрона» [5].

Еще более высокое выражение и жизненное осуществление любви не только к человечеству, но и к отдельному человеку Достоевский нашел у некоторых святых, особенно у св. Тихона Задонского. Исследуя связь творчества Достоевского с его религиозными интересами, Плетнев показывает, что «умиленно-сентиментальное» отношение ко всему миру и к «красе мира» у старца Зосимы и у Макара Долгорукого соответствует стилю писаний св. Тихона Задонского [6].

Личную индивидуальную любовь Достоевский считает высшим, после любви к Богу, проявлением человека. И это понятно: личность, как индивидуальное, т.е. единственное и незаменимое я, есть .высшая ценность в мире. Поэтому Художественное творчество Достоевского посвящено главным образом изображению судеб личности. Своеобразие и глубокое, значение этой черты творчества Достоевского превосходно выяснил С. Аскольдов в статье «Религиозно-этическое значение Достоевского» [7]. «Гоголь, Островский, Лесков, — говорит. Аскольдов, — по преимуществу изображают типы, Тургенев и Л. Толстой — характеры, а «специальность» Достоевского — изображение личности». «Личность — это оформленность наиболее внутреннего происхождения и наиболее индивидуализированная. В ней всегда явственно ощутим для всяких внешних воздействий непреодолимый стержень единственного в мире и неповторяемого человеческого «я». Личность, как индивидуальное существо, требует, чтобы «все нормы жизни» получили ее «личную санкцию», были «избраны или рефлектирующею мыслью, или иррациональною моральною интуицией и опытом». Поэтому ярко выраженная личность нередко вступает в столкновение с внешними условиями, общепринятыми нравами и правилами морали, мало того, совершает даже преступления в своих поисках «высшего или, во всяком случае, имеющего более глубокое обоснование» пути поведения. Особенно интересует Достоевского «моральный кризис безрелигиозного сознания» и печальные следствия европейского безрелигиозного гуманизма, опыт которых подтверждает старую истину, что религия есть «истинная и единственная опора нравственного закона»” (3, с. 132 – 135).

“Достоевский нередко упоминает о крайнем социологизме особенно в применении его к объяснению преступлений. Он говорит, что есть теории, согласно которым «совсем, дескать, и нет преступление «преступление, видите ли, есть только болезнь, происходящая от ненормального состояния общества, — мысль до гениальности верная в иных частных применениях и в известных разрядах явлений, но совершенно ошибочная в применении к целому и общему, ибо тут есть некоторая черта, которую невозможно переступить, иначе пришлось, ;бы совершенно обезличить человека, отнять у него всякую самость и жизнь, приравнять его к пушинке, зависящей от первого ветра» («Дн. Пне.», 1876). Достоевский хорошо знает, что у человека есть свободная и самостоятельно, независимо от среды, содержательная самость. Гордость, властолюбие, честолюбие, тщеславие, обидчивое самолюбие, сластолюбие, ревность, ведущие к драматическим столкновениям и способные довести до преступления, будут существовать при всяком общественном строе, — точно так же и бескорыстная любовь к Богу и людям, любовь к абсолютным ценностям, к истине, красоте, святости, жертвенность, смирение, любовь к семье, к родине, к Церкви, жизнь, посвященная творчеству абсолютных ценностей. Во всех основных страстях, устремлениях и соответственном строе человеческой души осуществляется борьба за ценности или относительные, эгоистически потребимые и истребимые, или же за достижение абсолютного добра, неистребимого, неделимого, общего для всех. В конечном итоге это — борьба дьявола с Богом в сердце человека, которая совершается и будет совершаться во всяком общественном строе, изменяясь в сравнительно второстепенных своих чертах и оставаясь тою же по существу.” (3, с. 202 – 203).

“В 1861 г. в журнале «Время» Достоевский писал, что основное стремление русских людей есть «всеобщее духовное примирение». «Русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях». Западные народы стремятся «отыскать общечеловеческий идеал у себя собственными силами и потому все вместе вредят сами себе и своему делу». «Идея общечеловечности все более и более стирается между ними. У каждого из них она получает другой вид, тускнеет, принимает в создании новую форму. Христианская связь, до сих пор их соединявшая, с каждым днем теряет свою силу». Наоборот, в русском характере «по преимуществу выступает способность высоко-синтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности». «Он со всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и медленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса». «Вот почему европейцы совершенно не понимают русских, и величайшую особенность в их характере назвали безличностью» (там же. III). В величайшем русском поэте Пушкине всего совершеннее воплощен этот «русский идеал — вседелость, всепримиримость, всечеловечность» (там же, V). Именно русские, думает Достоевский, положат начало «всепримирению народов» и «обновлению людей на истинных началах Христовых» («Дн. Пис.», 1876, июнь). Восточный идеал, т.е. идеал русского православия, есть «сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж, в Силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правильное государственное и социальное единение» («Дн. Пис.», 1877, май — июнь). Такой идеал есть применение формулированного Хомяковым принципа соборности не только к строю Церкви, но и к строю государственному, к строю экономическому и даже к международной организации человечества.

Речь о Пушкине, произнесенная Достоевским 8 июня 1880 г. в Москве, была верховным выражением его убеждения в том, что «сила духа русской народности» есть «стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности».

Что касается внутреннего строя русской общественности, Достоевский и здесь видел нечто вроде соборности, указывая на демократизм всех слоев русского общества. «Честность, бескорыстие, прямота и откровенность демократизма в большинстве русского общества не подвержены уже никакому сомнению», говорит Достоевский. В Европе «демократизм до сих пор и повсеместно заявил себя еще только снизу, еще только воюет, а побежденный (будто бы) верх до сих пор дает страшный отпор. Наш верх побежден не был, наш верх сам стал демократичен, или, вернее, народен». Поэтому у нас в России «временные невзгоды демоса непременно улучшатся под неустанным и беспрерывным влиянием впредь таких огромных начал (ибо иначе и назвать нельзя), как всеобщее демократическое настроение и всеобщее согласие на то всех русских людей, начиная с самого верху» («Дн. Пис.», 1876, май).

В главе «Религиозная жизнь Достоевского» мною поставлен вопрос, было ли для Достоевского православие самоценностью или только средством, необходимым для политической жизни России. Ответ там был дан следующий: любя русский народ, Достоевский стал внимательно всматриваться в то, что дорого русскому народу и в чем выражаются его достоинства; при этом ему открылась самоценность Русского Православия. Настоящая глава «Характер русского народа» должна служить окончательным подтверждением мысли, что разделение на цели и средства здесь не имеет смысла: любовь к русскому народу и любовь к Русскому Православию составляют в его душе органическое целое, две стороны которого друг друга поддерживают и взаимно обосновывают.

Ход русской истории как будто опровергает убеждение Достоевского в том, что христианский дух есть выражение сущности русского народа. Именно русский народ осуществил наиболее свирепую антихристианскую и принципиально атеистическую революцию. В ответ на это сомнение следует напомнить, что революция есть преходящее болезненное состояние общества. Великая французская революция, несмотря на жестокие преследования церкви, не уничтожила католичества во Франции. Согласно сведениям из России, сами большевики сознаются, что религиозность в русском народе до сих пор сильна. Можно надеяться, что Русское Православие после тяжелых испытаний не погибнет, а, наоборот, поднимется на еще более высокую ступень сознательности и духовной чистоты. Тогда исполнятся слова старца Зосимы, хотя и не так, как надеялся Достоевский: «Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь».

Россия как великая империя есть существо, большее, чем русский народ. Однако русский народ есть важнейший фактор Российской империи, и основные черты его духа в значительной степени определяют характер ее государственности. Поэтому мысли Достоевского о свойствах России как государства и о ее миссии тесно связаны с изложенными взглядами его на русский народ.

В главе «Перерождение убеждений» показано, что Достоевский был противником ограничения самодержавия: он опасался, что политическою свободой воспользуются высшие слои общества, буржуазия и образованные люди, для того чтобы подчинить простой народ своим интересам и своим идеалам. «Наша конституция, — говорит Достоевский, — есть взаимная любовь Монарха к народу и народа к Монарху» (к Майкову, № 302). Гражданские свободы, свободу совести, свободу мысли, свободу печати, как подробно рассказано уже об этом, Достоевский во все периоды своей жизни любил и отстаивал. Земское и городское самоуправление он ценил высоко и считал их соответствующими духу русского народа. В записных тетрадях. Подготовляя роман «Бесы» и обдумывая образ Ставрогина (сначала под именем «князя»), Достоевский писал и, без сомнения, выражал при этом свою мыслью «Если реформа, самоуправление, то уж поставь ее ясно, твердо, не колеблясь и веря в силу нации»; «немецкое начало, администрация, хочет коренную русскую форму, т.е. самоуправление, к рукам прибрать». Далее одно из действующих лиц поясняет, имея в виду эти мысли «князя»: «любопытно, что он так глубоко мог понять сущность Руси, когда объяснял ее и воспламенял этим Шатова» [8].

Находя в русском народе «всеобщее демократическое настроение», Достоевский, без сомнения, приветствовал бы и установление политической демократии в форме демократической монархии, если бы надеялся, что политическую свободу в России могут действительно использовать и низшие слои народа в духе своих идеалов. В последний год своей жизни, когда шли толки о созыве Земского собора, Он рекомендовал спросить «серые зипуны» о их нуждах и даже говорил об ответственности министров перед Земским собором.