Мифы и философия

О. Е. Акимов

Как атеист Аристотель стал великим теологом

– 1 –

Аристотель жил на три с лишним столетия раньше Иисуса Христа и косвенно способствовал религиозному культу последнего. В своих сочинениях и многочисленных лекциях, прочитанных в организованном им Лицее (Ликее), он беспощадно критиковал Платона, человека глубоко религиозного. И вот, «властители дум», насильно навязывающие людским массам свою мистическую идеологию, сделали из ученика Платона продолжателя теологической традиции учителя.

Кажется, ничего более парадоксального придумать невозможно, тем не менее, это случилось. Человека, клеймящего примитивный теизм, где Бог представлен в форме одушевленного космоса, превратили в поборника новой теологии, в которой Бог выступает уже в виде одухотворенного силового центра, сообщающего материальному космосу беспрестанное движение. Задача, стоящая сейчас перед нами, состоит в том, чтобы разобраться, как в атеистической системе мог появиться Бог. Для проведения такого анализа желательно знать философскую систему Аристотеля. С этой целью на сайте Sceptic-Ratio помещены следующие страницы, рассказывающие о ней:

- Философский словарь Аристотеля — в нём дается толкование основных понятий философии древнегреческого мыслителя по пятой книге «Метафизики». Естественно, словарных статьей «Бог» или «божественный» в нём нет, поскольку в интересующей нас системе знаний эти понятия отсутствовали изначально.

- Начала у Аристотеля и его предшественников — здесь рассказывается о «первой философии», значение которой состояло в том, чтобы заложить основополагающие знания для всякой конкретной науки, в частности, для математики и физики. Как раз эту философию религиозные идеологи приняли за теологию, в которой на самом деле не было ни слова о Боге и божественном.

- Критика Платона и пифагорейцев — этот раздел позволяет понять, чем именно был не доволен ученик в философской системе своего учителя. Оказывается, главное острие его критики было направлено против интеллигибельного космоса, т.е. против превращения космоса в собрание трансцендентных идей некоего одушевленного существа, выполняющего функцию Бога.

- Ошибки А.Ф. Лосева в толковании Аристотеля и причины этих ошибок — Те, кто причисляет Аристотеля к религиозным философам, делают это в силу собственной религиозности. Типичным интерпретатором в этом смысле был Алексей Федорович Лосев. Этот православный неоплатоник, как и его античные коллеги-неоплатоники, зачислил ярого противника платоников — в неоплатоники. Как ему это удалось, вы узнаете, ознакомившись с этой страницей.

– 2 –

В созданной Аристотелем философской системе нет места Богу, более того, он всячески избегал о нём говорить, где это даже необходимо было бы сделать. Чтобы это понять, нужно просто очень внимательно читать написанные им тексты и отбрасывать всё то, что ему не принадлежит. Фрагменты, в которых фигурируют слова «Бог» и «божественное», вставлены платониками его времени или позднее неоплатониками. Эти фальсификации несложно выявить, поскольку они находятся в противоречии с утверждениями Аристотеля, образующими основу его учения. Мы рассмотрим все фрагменты — их на самом деле немного, — где попадаются термины Бог и божественное в его основных сочинениях на естественнонаучные темы: «Метафизика», «Физика», «О небе», «Возникновение и уничтожение» и «Метеорология», а также сделаем обзорный анализ по работам не естественнонаучного характера.

Начнем с «Метафизики», где в конце второй главы первой книги имеется чужеродная вставка. Прежде чем ее приводить, давайте внимательно изучим текст, который ее окружает. Это позволит понять, почему она там появилась, а также ее чужеродность, т.е. исходя из содержания вставки, мы убедимся, что ее никогда бы не написал Аристотель. Указанное сочинение начнем читать с самого начала; далее не принципиальные для нашей темы моменты будем опускать, а принципиальные — выделять курсивом и комментировать, делая текст удобоваримым для студентов. Данный материал предназначен всё-таки больше для них и преподавателей философии. Надеюсь, что специалисты по творчеству главного древнегреческого философа об этих вставках знают, хотя лично мне они не известны.

Итак, цитирую самые первые предложения, с которых начинается «Метафизика»: «Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому — влечение к чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать. И причина этого в том, что зрение больше всех других чувств способствует нашему познанию и обнаруживает много различий [в вещах]» (980а).

Уже из этого первого абзаца, который все преподаватели философских отделений университетов, наверное, знают наизусть, отчетливо видно, какого мировоззрения придерживается Аристотель. Для него существует объективный мир, независимый от сознания человека, который воспринимается органами чувств, прежде всего, зрением, поскольку зрительный канал, как сейчас бы сказали, наиболее информативный, он способствует адекватному познанию окружающего нас мира.

Далее философ-материалист — а он, несомненно, был им, в чём мы ниже убедимся — обращает внимание на тот опытный факт, что не все живые существа способны к чувственному восприятию в одинаковой степени. Между тем на основе чувственного восприятия развиваются важнейшие психические функции, в частности, память; «животные, обладающие памятью, более сообразительны и более понятливы, чем те, у которых ее нет», — пишет Аристотель. Он уверен, что развитию памяти способствует также слух. Человеческий опыт появляется благодаря памяти; «а опыт почти сравним с наукой и искусством, которые возникают у людей через опыт» (980в). «В отношении деятельности опыт, по-видимому, ничем не отличается от искусства; мало того, мы видим, что имеющие опыт преуспевают больше, чем те, кто обладает отвлеченным знанием, но не имеет опыта» (981а 12-13).

В силу важности для Аристотеля опытных знаний, его можно отнести к материалистам-эмпирикам. Он не мыслил себе другого источника получения знания о мире, кроме как из опыта. Особенно необходим опытные знания для практиков, например, медиков: «если кто-то обладает отвлеченным знанием, а опыта не имеет и познает общее, без конкретных знаний, тот часто ошибается в лечении, ибо лечить приходится всегда что-то конкретное» (981а 21-23).

И всё же, предупреждает философ, «знание и понимание относятся больше к искусству, чем к опыту, а владеющий искусством считается более мудрым, чем имеющий просто опыт» (981а 24-26). Мудрец, т.е. философ, отличается от человека просто опытного, т.е. ремесленника, знанием причин или оснований вещей, чему Аристотель придавал исключительное значение. «В самом деле, имеющие опыт знают что, но не знают почему; владеющие же искусством знают почему, т. е. знают причину» (981а 27-28). Знающие причины «способны научить, а имеющие только опыт не способны этого сделать» (981в 7-8).

«Ни одно чувственное восприятие, — пишет Аристотель, — мы не считаем мудростью, хотя они и дают важнейшие знания о конкретном, но они не отвечают на вопрос "почему", например, почему огонь горяч, а указывают только на то, что он горяч» (981в 9-12). К сожалению, всякий практик, какой-нибудь ремесленник использует свой опыт, как правило, для извлечения выгоды. Это не нравится учителю учителей, как справедливо называют Аристотеля; больше симпатий у него вызывают люди, целью которых является чистое познание. А таковыми оказываются те, кто обладает досугом. Кого одолевают материальные или житейские проблемы, такого рода деятельностью лучше не заниматься, поскольку она не принесет ему денег, по крайней мере, скорых. У какой категории людей было много свободного времени? — У египетских жрецов, отвечает древнегреческий мудрец. Именно они приобрели «знания не для удовольствия и не для удовлетворения необходимых потребностей», каковыми являются, в первую очередь, «математические искусства» (981в 23-24).

Цель последующих рассуждений философа (вторая глава) заключается в том, чтобы показать, «что философия есть наука об определенных причинах и началах» вещей (982а 3-4). Прежде чем приступать к выяснению оснований вещей, хорошо бы знать мнения на этот счет предшествующих философов. Этим исследованиям Аристотель уделил много места в своей «Метафизике», но прежде он сказал, что значит быть мудрецом-философом.

«Во-первых, — стал загибать пальцы Аристотель, — мудрый (насколько это возможно) знает всё, хотя он и не имеет знания о каждом предмете в отдельности. Во-вторых, мудр тот, кто способен познать сложное трудно постижимое для человека (ведь воспринимать чувствами свойственно всем, а потому это сделать легко, никакой мудрости в этом нет). В-третьих, более мудрый в какой-либо науке считается тот, кто более точен, более способен научить выявлению причин. [В-четвертых], та из наук мудрее, которая желательна ради нее самой и для познания, чем для извлечения из нее пользы. [В-пятых], та наука, которая главенствует, — в большей мере, чем вспомогательная, ибо мудрому надлежит не получать наставления, а наставлять, и не он должен повиноваться другому, а ему — тот, кто менее мудр» (982а 8-19).

С таким пониманием философии, видимо, должен согласиться каждый молодой человек, если он твердо решил посвятить себя этой древней науке. Аристотель не уставал повторять, что толчком для философского познания первых причин является удивление, желание во что бы то ни стало понять, как устроен мир, при этом не задумываясь об извлечении из полученных знаний какой-либо пользы для себя. Происходит это очень просто: любопытствующий что-то увидел и тут же задал себе вопрос, «например, о смене положения Луны, Солнца и звезд, а также о происхождении Вселенной» (982в 17-18). Такими вопросами человек задается, когда у него есть всё «необходимое, равно как и то, что облегчает жизнь и доставляет удовольствие» (982в 23). «И так же как свободным называем того человека, который живет ради самого себя, а не для другого, точно так же и эта наука единственно свободная, так как она одна существует ради самой себя» (982в 25-27).

«Вместе с тем, — продолжает Аристотель, — овладение этой наукой должно некоторым образом привести к тому, что противоположно нашим первоначальным исканиям.

Как было сказано, всё начинают с удивления, обстоит ли дело таким именно образом, как удивляются, например, загадочным самодвижущимся игрушкам, или солнцеворотам, или несоизмеримости диагонали, ибо всем, кто еще не усмотрен причину, кажется удивительным, если что-то нельзя измерить самой малой мерой. А под конец нужно прийти к противоположному — и к лучшему, как говорится в пословице, — как и в приведенных случаях, когда в них разберутся: ведь ничему бы так не удивился человек, сведущий в геометрии, как если бы диагональ оказалась соизмеримой [со стороной квадрата].

Итак, сказано, какова сущность искомой науки и какова цель, к которой должны привести поиски ее и, вообще, всё исследование» (983а 12-23).

Этим заканчивается вторая глава первой книги «Метафизики». «Как, — спохватится наш читатель, — а где же обещанная вставка?» Не спешите, дорогой, сейчас она будет выписана, но прежде давайте еще раз повторим урок, преподанный нам Аристотелем, и еще раз восхитимся простотой и последовательностью его изложения.

Смотрите, автор «Метафизики» верит в силу разума, ничто не должно страшить истинного философа, ему по плечу самые трудные проблемы, например, «о происхождении Вселенной». Он утверждает, что философия самая ценная, выше нее нет других наук, поскольку она занимается причинами или началами вещей. Она свободная наука, поскольку существует ради самой себя, для удовлетворения любопытства свободного от мирской суеты думающего человека. Истинного философа волнует прежде всего явления, идущие из внешнего мира, который нам дан в чувственном восприятии, в частности, через зрение. Опыт развивает память и формирует более тонкую организацию души. Об этом Аристотель будет еще не раз говорить в своем сочинении «О душе».

Он насчитал пять характеристических признаков философа и его науки: во-первых, философ знает всего понемногу (его широта знаний); во-вторых, познает самое сложное (его глубина знаний); в-третьих, точно мыслит и готов обучить этому других (он — учитель); в-четвертых, в своем познании он абсолютно ни в чем не ограничен (он — свободен); и, в-пятых, он должен повелевать другими, кто познал меньше (он — повелитель). Таким мудрецом-философом был сам Аристотель. И вот представьте себе, этого умного, гордого и свободного человека кто-то решил одернуть: «Побойтесь Бога!», — говорит он ему. Через вставленный текст некий аноним погрозил пальчиком Учителю учителей и сказал: «человек ничтожен и, в силу обозначенных трудностей, не сможет овладеть философией — самой могущественной наукой». Мелкий, подлый и трусливый фальсификатор написал (приводим его вставку целиком):

«Поэтому и обладание ею [философией] можно по справедливости считать выше человеческих возможностей, ибо во многих отношениях природа людей рабская, так, что, по словам Симонида [поэт VI-V вв. до Р.Х.] "лишь один Бог мог бы иметь этот дар", человеку же не подобает искать несоразмерного ему знания. Так вот, если поэты говорят правду и если зависть в природе Божества, то естественнее всего ей проявляться в этом случае; несчастны должны быть все, кто неумерен. Но не может Бог быть завистливым (впрочем, по пословице "лгут много песнопевцы"), и не следует какую-либо другую науку считать более ценимой, чем эту. Ибо наиболее божественная наука также и наиболее ценна. А таковой может быть только одна эта [речь, видимо, идет о некой теологии], причем в двояком смысле: божественна та из наук, которой скорее всего мог бы обладать Бог; и точно так же божественной была бы всякая наука о божественном. И только к одной лишь искомой нами науке подходит и то и другое. Бог, по общему мнению, принадлежит к причинам и есть некое начало, и такая наука могла бы быть или только или больше всего у Бога. Таким образом, все другие науки нужны, более необходимы, чем она, но лучше нее нет ни одной» (982в 27 – 983а 12).– 3 –

Вы можете представить, дорогой читатель, что это написал тот же человек, что и весь предыдущий текст? Причем, заметьте, процитированный фрагмент стоит не где-нибудь, а сразу после предложения Аристотеля о свободе. Таким образом, о рабской природе человека фальсификатор заговорил как раз в том месте, где автор ясно заявил о свободомыслии философа. Очевидно, анониму стало тошно от вольнодумства древнегреческого философа, который ни единым словом не обмолвился о Всевышнем, а тут в одном абзаце появилось сразу десять (!) слов о нём.

Между прочим, статистика распределения слов «Бог» и «божественное» — не последний аргумент в деле установления истины. А она всегда такова, что у здравомыслящего человека не вызывает никаких сомнений в искусственном их внедрении. Обычно, «божеские» слова сосредоточены на крохотном участке, в то время как десятки и сотни страниц, написанных, несомненно, Аристотелем, не содержат ни единого теологического термина. Говорить о случайности такого распределения слов, конечно, не приходится. Однако ретрограды-философы (есть ведь и такие, которые не усвоили первого урока Аристотеля), не знакомые к тому же с математической статистикой и теорией вероятности, настаивают на абсолютной подлинности всех выше перечисленных сочинений. Они не представляют себе, чтобы за столь длительное время ученые не решили вопросы подлинности текстов.

Когда указываешь на фрагмент явно не авторского содержания, «специалист» отвечает примерно так: судьба творческого наследия Аристотеля была незавидной; большинство его работ было утеряно, страницы же «Метафизики» перемешались и неизвестно, сколько их утеряно. Возможно, сюда попал отрывок из «раннего» Аристотеля, когда он учился еще в Академии Платона и писал эзотерические диалоги.

«Как же так, — говоришь ты ему возмущенно, — разве не видно, что приведенный фрагмент является непосредственной реакцией на здесь же написанный текст; он явно попал сюда не случайно. Автор не может писать о свободе человека, а через предложение указывать на его рабскую природу. Ни семантически, ни стилистически данная теологическая вставка не вяжется с обрамляющим ее нерелигиозным текстом. Значит, ее надо удалять из «Метафизики» вообще или, по крайней мере, сообщить читателю о порче оригинала каким-то вандалом, фанатично верующим в Бога.

Увы, во все времена, включая нынешние, в университетах полно верующих профессоров, которые не в состоянии понять атеистического мировосприятия Аристотеля. Сохраняющееся положение дел лишний раз подтверждает прописную истину: наука и религия — не совместимы. Для всякого верующего любовь к Богу перевисит научную истину. Верующий преподаватель со счастливыми глазами будет говорить студентам, что и великий античный мыслитель принадлежал его религиозной партии.

По вставке видно, что аноним заглянул в начало следующей главы, где Аристотель перечислил причины вещей, в противном случае он бы не написал «Бог, по общему мнению, принадлежит к причинам и есть некое начало». Автор «Метафизики» думает, конечно же, иначе. Он пишет, что «о причинах говорится в четырех значениях: одной такой причиной мы считаем суть бытия вещи (ведь каждое "почему" сводится, в конечном счете, к определению вещи, а первое "почему" и есть причина и начало); другой причиной мы считаем материю, или субстрат; третьей — то, откуда начало движения; четвертой — причину, противолежащую последней, а именно то, ради чего, или благо (ибо благо есть цель всякого возникновения и движения)» (983а 25-32).

Далее Аристотель, ссылаясь на ранее написанную им работу, переходит к анализу учений своих предшественников: «хотя эти причины в достаточной мере рассмотрены у нас в сочинении о природе все же привлечем также и тех, кто раньше нас обратился к исследованию существующего и размышлял об истине. Ведь ясно, что и они говорят о некоторых началах и причинах. Поэтому, если мы разберем эти начала и причины, то это будет иметь некоторую пользу для настоящего исследования; в самом деле, или мы найдем какой-нибудь другой род причин, или еще больше будем убеждены в истинности тех, о которых говорим теперь» (983а 33 – 983в 5).

Затем философ из Стагир начал анализировать начала философских систем Фалеса, Анаксимена, Эмпедокла, Анаксагора и прочих мудрецов, но мы с вами на время расстанемся с «Метафизикой», чтобы посмотреть, что же написал наш автор относительно причин в более раннем своем сочинении о природе. По ссылке, которую дает комментатор, находим соответствующее место в «Физике». Нам нужно это для того, чтобы выяснить его отношение к категории материя. Некоторые думают, поскольку он ученик Платона и набожный как его учитель, следовательно, он никак не может быть материалистом.

«В одном значении, — разъясняет Аристотель в «Физике», — причиной называется то, из чего, как внутренне ему присущего, возникает что-нибудь, например медь — причина этой статуи или серебро — этой чаши, и их роды. В другом значении [причиной будут] форма и образец — а это есть определение сути бытия — и их роды (например, для октавы отношение двух к единице и вообще число), а также составные части определения. Далее, [причиной называется то], откуда первое начало изменения или покоя; например, давший совет есть причина, для ребенка причина — отец, и, вообще, производящее — причина производимого и изменяющее — изменяемого. Наконец, [причина] как цель, т. е. ради чего; например, [причина] прогулки — здоровье. Почему он гуляет? Мы скажем: "чтобы быть здоровым" — и, сказав так, полагаем, что указали причину» (194в 23 – 35).

Итак, в «Метафизике» Аристотель, перечисляя причины, назвал их в следующем порядке: форма, материя, начало движения, цель; в «Физике» он начал с материи, а только потом назвал форму. Форма сообщает материи действительное существование, в то время как материя предстает в виде возможности той или иной вещи. Означает ли это, что в первом списке он придавал большее значение форме, а во втором — материи? Нет, не означает: в любом случае, материя играла у него роль необходимого условия для существования формы; форма без материи существовать не может — повторял он неоднократно. Точно так же он не уставал повторять: душа без тела существовать не может (об этом мы еще поговорим). В каком порядке называть причины Аристотелю было без разницы. Те, кто считает его, как и Платона, теистом, говорили, будто под перводвигателем, который в этом ряду занимает только третье место, он понимал Бога. Таким образом, если придавать значение месту в списке причин, то происходило бы принижение высшего существа. Материализм Аристотеля проистекает из другого.

При случае он никогда не упускал возможности критиковать идеалиста Платона за то, что у того форма в виде идей или эйдосов, в частности, чисел и геометрических фигур существовала независимо от материи. Если у Аристотеля процесс познания реального мира, как мы видели, начинался с чувственного восприятия, то у Платона это происходило через припоминания идей, которые существовали где-то в трансцендентном мире. Идеи всплывали в сознании человека подобно образам сновидений; именно сновидения натолкнули главного античного идеалиста на такую допотопную теорию познания. Космос для автора «Тимея» — живая душа, а идеи сосредоточены в разумной части этой космической души. Аристотель же перевернул учение своего учителя с головы на ноги. Утверждать, как это делает, в частности, А.Ф. Лосев (см. Ошибки А.Ф. Лосева в толковании Аристотеля и причины этих ошибок), будто ученик продолжил и углубил учение своего учителя, — значит выказать свое полное непонимание философии ученика.

Другой вопрос — бесконечные аристотелевские спекуляции. С одной стороны, его следует считать материалистом-атеистом, что, разумеется, является большим благом для всякого ученого; с другой — он был жутким формалистом-феноменалистом, т.е. придавал слишком большое значение внешним явлениям и формальной логике в ущерб математике, которую он попросту не знал. Он не строил пространственно-механических моделей, не мог мыслить образно, как это делал до него Демокрит, а после него — Архимед.

– 4 –

Аристотель создал примитивную теорию места, в которой материальным субстанциям (земле, воде, воздуху, огню и эфиру) отводил в стратифицированном космосе соответствующий пространственный уровень. В период позднего эллинизма это его искусственное изобретение получило поддержку знаменитого александрийского астронома Клавдия Птолемея. Его геоцентрическая система мира, собственно, и остановила развитие физики. Во введении к первой книге «Альмагеста» автор признается в своей симпатии к Аристотелю и демонстрирует нам, в какой форме во II веке после Р.Х. существовало его учение.

«Теоретическую часть философии, — пишет Птолемей, — Аристотель очень удачно делит на три основных вида: физику, математику и теологию. Действительно, всё существующее имеет свое бытие в материи, форме и движении. Каждое из этих начал мы не можем созерцать само по себе — отдельно и независимо от других. Их можно только мыслить.Если выделить в простейшей форме первопричину первого движения Вселенной, то это был бы незримый и неизменный Бог. Исследующий его раздел [теоретической философии] — теология — занимается силой, расположенной в высочайших частях этого мира, и ее мы можем постигнуть только умом как совершенно отделенную от всего, могущего быть воспринятым чувствами.

Раздел [теоретической философии], исследующий материальную и вечно изменяющуюся качественность в виде белизны, теплоты, сладости, мягкости и тому подобного, называется физикой, и предмет ее имеет свое бытие главным образом в том, что подвержено тлению и находится ниже лунной сферы.

Наконец, вид знания, выясняющий формы и движения качественности, а именно фигуры, количества, размеры, а также место, время и тому подобное, что нам надлежит исследовать, можно определить как математический. К нему относится то, что имеет бытие, он занимает, так сказать, среднее положение между двумя приведенными выше, во-первых, потому что его объекты можно мыслить и при помощи чувственных восприятий, и вне их, во-вторых, также и потому, что это вообще свойственно всем существам — как смертным, так и бессмертным. У непрерывно изменяющихся существ оно меняется вместе с неотделимой от них формой, у вечных и имеющих эфирную5 природу оно сохраняет неподвижную и неизменную форму.

Рассуждая таким образом, можно сказать, что два другие раздела теоретической философии скорее можно назвать как бы гаданием, а не научным познанием; теологическую — потому что она трактует о вещах невидимых и не могущих быть воспринятыми, физическую же — вследствие неустойчивости и неясности материальных форм; вследствие этого нельзя даже надеяться, что относительно этих предметов можно будет добиться согласия между философами. Одна только математическая часть, если подходить серьезно к ее исследованию, доставляет занимающимся ею прочное и надежное знание, ибо она дает доказательства, идя двумя путями, с которых невозможно сбиться: арифметическим и геометрическим.

Поэтому мы предпочли заниматься по возможности этим разделом теоретической философии и, главным образом, той ее частью, которая рассуждает о божественных и небесных предметах. Ибо только она одна занимается исследованием вечных и неизменных предметов. По этой причине, являясь по существу вполне ясной и упорядоченной (а в этом заключается основной признак науки), она может и сама вечно оставаться такой же самой. Кроме того, не менее, чем два других раздела [теоретической] философии, она может быть полезна для понимания других предметов.

Действительно, математика может лучше всего подготовить путь для понимания богословских предметов, так как только она одна в состоянии успешно судить о неподвижной и обособленной от материи движущей силе вследствие своей близости к вещам, которые хотя и чувственны, движимы и движущи, но вместе с тем — вечные неизменные субстанции в отношении течения и упорядоченности движений. Точно так же она может дать весьма многое для изучения физики, ибо почти всем материальным субстанциям свойственно выражать свои особенности при помощи движений, сопровождающихся изменениями места.

Тленным соответствуют прямолинейные, а нетленным — круговые движения, тяжелому же и легкому, пассивному и активному соответствуют движения к центру или от центра. Она более, чем все другие [разделы философии], может сделать нас способными к восприятию добродетельных поступков и нравственного совершенства, так как, созерцая в божественном одинаковость, упорядоченность, соразмерность и простоту, она заставляет всех своих последователей любить божественную красоту, приучая и как бы развивая в них подобное состояние души» (Альмагест, I, 6-7).

– 5 –

Видите, дорогой читатель, вначале выписанного пассажа Птолемей говорит о теологии, которую якобы ввел в употребление Аристотель. О чём здесь идет речь? Давайте разбираться — уж слишком тяжелую ношу взвалил Птолемей на Аристотеля.

Не вызывает сомнений, что прославленный астроном имел в виду два хорошо известных места в «Метафизике», которые, к сожалению, были искажены каким-то вандалом-платоником, о чём многие философы-преподаватели не знают. Этот античный фальсификатор попытался сделать из первой философии Аристотеля, которая, разумеется, носит исключительно научный и отнюдь не религиозный характер, учение о божественном. Оба фрагмента вместе с чужеродными вставками ниже выписаны один за другим так, чтобы их можно было удобно сравнивать.

Фрагмент 1 (Метафизика, кн. 6, гл. 1)

1) То, что мы ищем, — это начала и причины существующего, притом, конечно, поскольку оно существующее. А именно: имеется некоторая причина здоровья и хорошего самочувствия, а также начала, элементы и причины математических предметов, и вообще всякое знание, основанное на рассуждениях или каким-то образом причастное рассуждению, имеет своим предметом более или менее точно определенные причины и начала.

2) Но всякое такое знание имеет дело с одним определенным сущим и одним определенным родом, которым оно ограничивается, а не с сущим вообще и не поскольку оно сущее, и не дает никакого обоснования для сути предмета, а исходит из нее: в одном случае показывая ее с помощью чувственного восприятия, в другом — принимая ее как предпосылку, оно с большей или меньшей строгостью доказывает то, что само по себе присуще тому роду, с которым имеет дело. А потому ясно, что на основе такого рода наведения получается не доказательство сущности или сути предмета, а некоторый другой способ их показа; и точно так же такие знания ничего не говорят о том, существует ли или не существует тот род, с которым они имеют дело, ибо одна и та же деятельность рассуждения должна выяснить, что есть предмет и есть ли он.

3) Так как учение о природе также имеет теперь дело с некоторым родом сущего, а именно с такой сущностью, которая имеет начало движения и покоя в самой себе, то ясно, что оно учение не о деятельности и не о творчестве. Ведь творческое начало находится в творящем, будь то ум, искусство или некоторая способность, а деятельное начало — в деятеле как его решение, ибо сделанное и решенное — это одно и то же.

4) Поэтому если всякое рассуждение направлено либо на деятельность или на творчество, либо на умозрительное, то учение о природе должно быть умозрительным, но умозрительным знанием лишь о таком сущем, которое способно двигаться, и о выраженной в определении сущности, которая по большей части не существует отдельно [от материи]. Не должно остаться незамеченным, каковы суть бытия вещи и ее определение, ибо исследовать без них — это все равно что не делать ничего.

5) Из определяемых предметов и их сути одни можно сравнить с курносым, другие — с вогнутым: они отличаются друг от друга тем, что курносое есть нечто соединенное с материей (ведь курносое — это вогнутый нос), а вогнутость имеется без чувственно воспринимаемой материи. Так вот, если о всех природных вещах говорится в таком же смысле, как о курносом, например: о носе, глазах, лице, плоти, кости, живом существе вообще, о листе, корне, коре, растении вообще (ведь определение ни одной из них невозможно, если не принимать во внимание движение; они всегда имеют материю), то ясно, как нужно, когда дело идет об этих природных вещах, искать и определять их суть и почему исследование души также отчасти относится к познанию природы, а именно постольку, поскольку душа не существует без материи.

6) Что учение о природе, таким образом, есть учение умозрительное, это очевидно из сказанного. Но и математика — умозрительная наука. А есть ли она наука о неподвижном и существующем отдельно, это сейчас не ясно, однако ясно, что некоторые математические науки рассматривают свои предметы как неподвижные и как существующие отдельно. А если есть нечто вечное, неподвижное и существующее отдельно, то его, очевидно, должна познать наука умозрительная, однако оно должно быть предметом не учения о природе (ибо последнее имеет дело с чем-то подвижным) и не математика, а наука, которая первее обоих. В самом деле, учение о природе занимается предметами, существующими самостоятельно, но не неподвижными; некоторые части математики исследуют хотя и неподвижное, однако, пожалуй, существующее не самостоятельно, а как относящееся к материи; первая философия исследует самостоятельно существующее и неподвижное.

*) А все причины должны быть вечными, особенно же эти, ибо они причины тех божественных предметов которые нам являются. Таким образом, имеются три умозрительных учения: математика, учение о природе, учение о божественном (совершенно очевидно, что если где-то существует божественное, то ему присуща именно такая природа), и достойнейшее знание должно иметь своим предметом достойнейший род [сущего]. Так вот, умозрительные науки предпочтительнее всех остальных, а учение о божественном предпочтительнее других умозрительных наук.7) В самом деле, мог бы возникнуть вопрос, занимается ли первая философия — общим или каким-нибудь одним родом [сущего], т. е. какой-нибудь конкретной сущностью. Ведь неодинаково обстоит дело и в математических науках: геометрия и учение о небесных светилах занимаются каждая определенной сущностью, а общая математика простирается на всё. Если нет какой-либо другой сущности, кроме созданных природой, то первым учением было бы учение о природе. Но если есть некоторая неподвижная сущность, то она первее и учение о ней составляет первую философию, притом она есть общее [знание] в том смысле, что оно первое. Именно первой философии надлежит исследовать сущее как сущее — что оно такое и каково все присущее ему как сущему.Фрагмент 2 (Метафизика, кн. 11, гл. 7)

1) Всякая наука ищет некоторые начала и причины для всякого относящегося к ней предмета, например врачебное искусство и гимнастическое, и каждая из остальных наук — и науки о творчестве, и науки математические.

2) Каждая из них, ограничиваясь определенным родом, занимается им как чем-то наличным и сущим, но не поскольку он сущее, а сущим как таковым занимается некоторая другая наука, помимо этих наук. Что же касается названных наук, то каждая из них, постигая так или иначе суть предмета, пытается в каждом роде более или менее строго доказать остальное. А постигают суть предмета одни науки с помощью чувственного восприятия, другие — принимая ее как предпосылку. Поэтому из такого рода наведения ясно также, что относительно сущности и сути предмета нет доказательства.

3) А так как есть учение о природе, то ясно, что оно будет отлично и от науки о деятельности, и от науки о творчестве. Для науки о творчестве начало движения в том, кто создает, а не в том, что создается, и это или искусство, или какая-либо другая способность. И подобным образом для науки о деятельности движение происходит не в совершаемом действии, а скорее в тех, кто его совершает. Учение же о природе занимается тем, начало движения чего в нем самом.

4) Таким образом, ясно, что учение о природе необходимо есть не наука о деятельности и не наука о творчестве, а наука умозрительная (ведь к какому-нибудь одному из этих родов наук она необходимо должна быть отнесена). А так как каждой из наук необходимо так или иначе знать суть предмета и рассматривать ее как начало, то не должно остаться незамеченным, как надлежит рассуждающему о природе давать свои определения и каким образом следует ему брать определение сущности вещи.

5) Так ли, как курносое или скорее как другие — с вогнутым. В самом деле, из них определение курносого обозначается в сочетании с материей предмета, а определение вогнутого — без материи. Ибо курносость бывает у носа, потому и мысль о курносости связана с мыслью о носе: ведь курносое — это вогнутый нос. Очевидно поэтому, что и определение плоти, глаз и остальных частей тела надо всегда брать в сочетании с материей.

6) А так как есть некоторая наука о сущем как таковом и как отдельно существующем, то следует рассмотреть, надлежит ли эту науку считать той же, что и учение о природе, или скорее другой. С одной стороны, предмет учения о природе — это то, что имеет начало движения в самом себе, с другой, — математика есть некоторая умозрительная наука и занимается предметами хотя и неизменными, однако не существующими отдельно. Следовательно, тем, что существует отдельно и что неподвижно, занимается некоторая наука, отличная от этих обеих, если только существует такого рода сущность — я имею в виду существующую отдельно и неподвижную, что мы попытаемся показать.

*) И если среди существующего есть такого рода сущность, то здесь так или иначе должно быть и божественное, и оно будет первое и самое главное начало. Поэтому ясно, что есть три рода умозрительных наук: учение о природе, математика и наука о божественном. Именно род умозрительных наук — высший, а из них — указанная в конце, ибо она занимается наиболее почитаемым из всего сущего; а выше и ниже каждая наука ставится в зависимости от [ценности] предмета, который ею познается.7) И здесь могло бы возникнуть сомнение, следует ли науку о сущем как таковом считать общей наукой или нет. В самом деле, каждая из математических наук занимается одним определенным родом, а общая математика лежит в основе их всех. Если же природные сущности — первые среди сущего, то и учение о природе было бы первой среди наук. А если есть другое естество и сущность, отдельно существующая и неподвижная, то и наука о ней должна быть другая, она должна быть первее учения о природе и общей, потому что она первее.

– 6 –

Какие выводы необходимо сделать из содержания и формы этих двух фрагментов?

Выписанный здесь материал является кусками записи одной и той же лекции, которую читал не Аристотель. Причем эти записи были сделаны двумя независимыми слушателями, сидящими в одной лекционной аудитории. Разберем, откуда это вытекает?

То, что мы имеем дело именно с конспектом лекции, указывает разговорный стиль. Вся «Метафизика» является сборником отдельных часто повторяющихся фрагментов лекций, записанных различными слушателями. По-видимому, лектор сделал то же самое, что однажды сделал и я, когда решил написать свой курс лекций «Естествознание».

Обычно при чтении лекции я пользовался небольшой шпаргалкой, где помечал основные идеи, которые необходимо было донести до студентов. Но, как правило, я отвлекался от темы, начинал импровизировать и говорить не то, что ранее запланировал. Тем не менее, проговоренная лекция мне нравилась и мне жаль было расставаться с неплохо сформулированными идеями. Поэтому в конце года, после успешной сдачи экзамена, я просил у добросовестных студентов их конспекты, если те не будут возражать. При этом я объяснял им, как сейчас вам, что конспекты нужны мне для работы над книгой. «Если они вам понадобятся, — говорил я, — вы всегда сможете их забрать, поскольку я ничего не выбрасываю».

Таким образом, за несколько лет преподавания у меня скопилось множество студенческих конспектов, которые я впоследствии обработал и издал в 2001 году лекционный курс Естествознание, который, впрочем, на сайте Sceptic-Ratio представлен в существенно переработанном виде. Автор же «Метафизики» собрал записанные на отдельных листах конспекты лекций, но не успел их обработать и написать на их основе какое-то завершенное сочинение. Так что грамматику Андронику Родосскому (I век до Р.Х.), к которому попал весь Corpus Aristotelicum, разбил «Метафизику» на главы и книги почти произвольным образом, что подтверждается и двумя приведенными здесь фрагментами одного и того же содержания.

Теперь выясним, почему данный лекционный курс «Метафизики» читался не Аристотелем. На это указывает теологическая вставка. Для выяснения того, что мы имеем дело именно с инородным текстом, проанализируем содержание фрагментов, каждый из которых по содержанию разбит на семь абзацев; в конце 6-го абзаца анонимом сделана вставка, отмеченная звездочкой (*).

В первом абзаце говорится о вогнутости и курносости. В «Метафизике» имеется текст на эту же тему, занимающий всю пятую главу седьмой книги. Других фрагментов с этими двумя понятиями в «Метафизике» не существует. Для понимания существа дела приведем указанную главу полностью.

Фрагмент 3 (Метафизика, кн. 7, гл. 5)

Если не считать определением обозначение, даваемое через присоединение, то возникает затруднение, для какого из свойств не простых, а попарно связанных возможно будет определение. Ибо такие свойства приходится разъяснять через присоединение. Я имею в виду, например, что имеется нос и

вогнутость и имеется курносость, как называется сочетание того и другого потому, что одно находится в другом, причем и вогнутость и курносость поистине суть свойство носа не как нечто привходящее, а сами по себе; и не так, как "бледное" приписывается Каллию или человеку (потому что для Каллия как бледного бытие человеком привходяще), а так, как "мужское" присуще живому существу, "равное" — количеству, и как все, о чем говорят, что оно присуще другому само по себе. А таково то, что [неотделимо] связано или с обозначением, или с именем вещи, свойство которой оно есть, и что нельзя объяснить обособленно от этой вещи, как, например, "бледное" без человека можно, но "женское" без живого существа объяснить нельзя; поэтому для таких свойств нет ни сути бытия, ни определения или если они имеют их, то, как было сказано, в ином смысле.Относительно них имеется, однако, и другое затруднение. А именно: если

курносый нос и вогнутый нос — одно и то же, то одним и тем же будет курносое и вогнутое; а если нет, то, так как невозможно обозначать курносое, не указывая того, свойство чего оно есть само по себе (ведь курносое это вогнутость носа), нельзя сказать "курносый нос" или будет сказано два раза одно и то же — "нос нос вогнутый" (ибо "нос курносый" — это будет "нос нос вогнутый"). А потому нелепо, чтобы у такого рода свойств имелась суть бытия; иначе приходилось бы идти в бесконечность: ведь "курносому носу носу" приписывался бы другой еще "нос".Стало быть, ясно, что определение бывает только у сущности: если оно имеется и для других родов сущего, то его необходимо давать через присоединение, как, например, для того или другого качества и для нечетного; ведь нечетного нет без числа, как и нет "женского" без живого существа (говоря "через присоединение", я разумею те случаи, где приходится два раза повторять одно и то же, как в приведенных примерах). А если это верно, то определения не будет и для связанного попарно, например для "нечетного числа"; но остается незамеченным, что обозначения даются неточно.

Если же определения возможны и в этих случаях, то или они образуются иным способом, или же, как было сказано, следует считать, что определение и суть бытия имеют разные значения, так что в одном значении, кроме сущностей, ни для чего не будет определения и суть бытия ничему не будет присуща, кроме сущностей, а в другом значении они будут иметь место [и для другого].

Итак, совершенно очевидно, что определение есть обозначение сути бытия вещи и что суть бытия имеется для одних только сущностей, или главным образом для них, первично и прямо.

– 7 –

Во фрагменте 3 по сравнению с фрагментами 1 и 2 тема вогнутости и курносости носа существенно расширена и дополнена другими примерами для сравнения, связанными с бледностью, полом мужским и женским, наконец, с нечетностью числа. Заметим, что содержание главы 4 и 6, т.е. выше и ниже содержания главы 5, не совпадает с содержанием фрагментов 1 и 2. Еще более важным здесь является то, что текст фрагмента 3 выглядит вполне законченным, литературно обработанным текстом. Это не конспект, написанный за лектором; перед нами хорошо продуманный отрывок, из незаконченной «Метафизики».

Подробно расписывая о вогнутости и курносости носа, автор не вспоминал уже как-то между делом о классификации наук. Зато тема классификации наук в интересующем нас аспекте очень детально, с обширной критикой теории эйдосов Платона, проработана в первых трех главах книги 11. В этом случае мы тоже имеем вполне законченный, литературно обработанный текст, который в лекционном варианте (фрагменты 1 и 2) затрагивался мимоходом.

К огорчению студентов, предупрежу: чтобы решить проблему с теологической вставкой, нам придется привести его целиком, так что наберитесь терпения, но следующий фрагмент, касающийся науки, прочтите, пожалуйста, внимательно и постоянно следите за его содержанием, будет ли в нём говориться что-то о «божественном», думал ли автор — а им был, мне кажется, настоящий Аристотель — во время своей работы над сочинением что-нибудь о Боге.

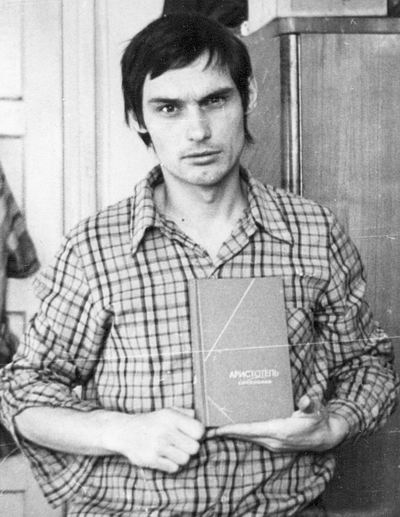

Это я, Олег Акимов. Снимок сделан в 1976 году вскоре

после получения по подписке «Метафизики» Аристотеля.

(Работа над статьей будет продолжена)