Мифы и философия

О. Е. Акимов

Ошибки А.Ф. Лосева в толковании

Аристотеля и причины этих ошибокНа сайте Sceptic-Ratio опубликован обширный материал по философии Аристотеля, предназначенный в основном для студентов и преподавателей. Настоящая статья рассчитана на более заинтересованного читателя. Она целиком посвященная «великому русскому философу» (так написано на памятнике) Алексею Федоровичу Лосеву. В период горбачевской Перестройки, т.е. незадолго до смерти и сразу после нее, о его жизни и трудах было написано Монблан статей, однако некоторые вопросы оказались в тени оживленной дискуссии того периода. В первой части представленной здесь статьи рассказывается об ошибочном толковании им учения Аристотеля. Во второй вскрываются причины этих ошибок, которые кроются в его мистическом восприятии окружающего мира. Для понимания ошибок Лосева, хорошо бы предварительно изучить творчество Аристотеля, а для раскрытия причин ошибок Лосева, придется углубиться в детали его биографии.Часть 1

Ошибки А.Ф. Лосева в толковании Аристотеля

Различные исследователи творчества античного философа ставили перед собой различные задачи. Иногда провозглашались цели, не совсем обычные, в частности, А.Ф. Лосев решил исследовать философию всех античных мыслителей Греции, в том числе и Аристотеля, с точки зрения эстетики. «Эстетику Аристотеля, — пишет он, — по преимуществу только и можно строить на материалах "Метафизики", "Физики", а также трактатов "О небе" или "О возникновении и уничтожении". Вся принципиальная эстетика Аристотеля заключается именно в этих трактатах, не считая отдельных мест в других трактатах. Но меньше всего эстетики содержится именно в трактатах "О поэтическом искусстве" и "Риторике"» [1, с. 11].

С какой бы стороны не подходить — с формальной ли, содержательной, — но, например, трактат «О небе» мы можем рассматривать с эстетической точки зрения в самую последнюю очередь, в противном случае необходимо менять значение слова "эстетика" и "эстетический". Вполне понятной и достойной целью является, например, выяснение влияния Аристотеля на арабскую философию. Но перед этим, в любом случае, первой и самой важной задачей является все же аутентичное прочтение текста, написанного человеком, жившим 24 столетия назад. Задача эта не из легких, иначе не было бы этой статьи.

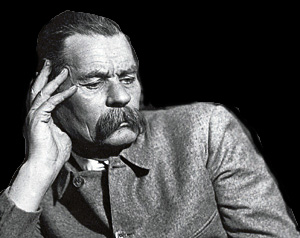

Алексей Федорович Лосев

(23.09.1893 — 24.05.1988)Чтобы наглядно продемонстрировать ошибочность подхода А.Ф. Лосева, приведем для начала фрагмент из 4-го тома его «Истории античной эстетики», посвященный «Аристотелю и поздней классики». Он пишет: «Аристотель недаром подчеркивает функционирование ума в человеке как только потенциальное, поскольку всякий человек может мыслить, а может и не мыслить, в одно время он мыслит, а в другое время он не мыслит, и он может мыслить и хорошо и плохо в зависимости от всякого рода обстоятельств, и прежде всего от состояния своего собственного организма.

Однако здесь Аристотель буквальнейшим образом продолжает трансцендентальную линию Платона. А именно – если есть зеленый цвет, то, следовательно, есть и цвет вообще, который оказывается условием возможности мыслить и зеленый цвет и вообще всякие цвета. И если есть движущееся, значит, есть и нечто неподвижное. И если нечто существует во времени, значит, оно же существует и в вечности. И если существует какое-нибудь конечное количество, значит, есть и бесконечное количество. И т.д. и т.д.

Но если это так, то потенциальное наличие ума в человеке необходимо требует признать существование и ума вообще, уже независимо от человека, ума как такового. И если в человеке ум содержится только потенциально, а актуально он то проявляет себя, то не проявляет, значит, имеется и такой ум, который всегда актуален, вечно актуален. И если можно говорить об его потенциальности, то не в том смысле, что он зависит от материи и материя мешает ему быть постоянно умом, а в том смысле, что в самом этом вечном уме можно различать разные моменты, различать чисто человечески, в то время как в существе самого Ума эти моменты неразличимы» [1, с. 43 – 44].

Ключевым моментом этого пассажа является суждение: если у человека есть ум, то должен существовать трансцендентный Ум, вне человеческого тела и вообще вне какой-либо материи. В соответствии с этой абсурдной логикой получается: если у меня есть мочевой пузырь, то должен существовать трансцендентный Мочевой Пузырь, а вместе с ним Тонкая и Толстая Кишка, Ногти и Волосяной Покров и т.д. Отсюда Лосев делает вывод: Аристотель не является противником философии своего учителя, а напротив, его преданным продолжателем. «…По Аристотелю, — пишет он, — его космический Ум совершенно так же, как и у Платона, есть царство нематериальных идей» [1, с. 43].

Ниже мы увидим, что никакого «космического Ума» у Аристотеля не было, а за «царство нематериальных идей» он беспощадно критиковал Платона. Большая часть содержания четвертого тома «Истории античной эстетики» (других томов мы просто касаться не будем) — это сплошные выдумки автора, к которым Аристотель не имеет никакого отношения.

Всё свое мудрствование Лосев извлек из одного-единственного отрывка аристотелевского сочинения «О душе», где говорится: «Я [Аристотель] определяю ум как то, чем душа мыслит и постигает. Поэтому немыслимо уму быть связанным с телом. Ведь в таком случае он оказался бы обладающим каким-нибудь качеством, – холодным или теплым, или каким-нибудь органом, подобно способности чувственного восприятия; в действительности же он ничем таким не является. В связи с этим правильно говорят [философы], утверждающие, что душа есть местонахождение форм (идей), с той оговоркой, что не вся душа, но разумная, и [охватывает] идеи не в их действительной наличности, а потенциально» (429 а 22 – 28).

В соответствии с нижеприведенной аргументацией, здесь правильнее говорить не о человеческом теле, внутри которого ум всё-таки находится, а о телесности, которая бывает холодной или теплой. Аристотель подчеркивает, что ум или разумная душа не имеет дело с «действительной наличностью», т.е. с реальным миром вещей, а только с идеальными формами или идеями об этих вещах. Такое понимание человеческой психологии не противоречит материалистическому взгляду на мир: разум в идеальных представлениях отражает физические объекты — вот, что хочет сказать автор сочинения «О душе».

*

* *В самом начале четвертой главы третьей книги, откуда взят данный пассаж, Аристотель подчеркивает, что ум, т.е. познающая часть души, не рассматривается в плане пространственной отдельности от души (kata megethos), но лишь в плане особой логической функции (kata logon). Автор сравнивает постигаемое умом с ощущением, которое зависит от телесности, точнее, отдельных свойств физического тела — от его теплоты, влажности, освещенности и т.д. Ум же воспринимается как способность человека к логическим суждениям, в которых нет каких-либо ощущений: «способность ощущения невозможна без тела, ум же существует отдельно от него» (429b 5). Прямизна, как ощущение, и прямизна, как понятие — вещи разные. В первом случае данное качество дается через конкретную телесность (например, через деревянную линейку); во втором случае оно дается отвлеченно, абстрактно, идеально, в виде геометрического понятия.

В предыдущей, третьей, главе Аристотель много говорит о воображении, за которое в немалой степени, как он считает, ответственно ощущение; в отличие от воображения, ум лишен каких-либо чувственных элементов. В этих своих пространных разъяснениях об отличии ума от других частей души Аристотель был очень далек от трансцендентного идеализма Платона. Так что промелькнувшая в голове Лосева ассоциация между чисто психологической категории ума Аристотеля и метафизической категорией Ума Платона является исключительно субъективной и случайной параллелью. Если бы Аристотель думал как Платон, он непременно назвал бы имя своего учителя и отталкивался бы от каких-либо положений его сочинений. Ничего подобного мы не наблюдаем, следовательно, и все рассуждения Лосева выстроены на песке.

При внимательном чтении текста в начале приведенного отрывка мы замечаем, что античный философ рассуждал вполне научно, без платоновских мистификаций. Он имел в виду душу и ум обыкновенных (не трансцендентных!) живых организмов, которые могут и должны исследоваться естествоиспытателями. «Ведь душа есть как бы начало живых существ» (402 а 6), (415 b 7) — пишет Аристотель, имея в виду под «началом» — основу физической жизни, что подчеркивается словосочетанием как бы, т.е. «начало» не в философском, а в переносном смысле. «Душа не отделима от тела» (403 а 14), (413 а 5); «все состояния души связаны с телом» (403 а 16), (414 а 20); «душа ничего не испытывает без тела и не действует без него» (403 а 5); «состояния души неотделимы от природной материи живых существ» (403 b 18). Эта мысль у него повторяется многократно в различных вариантах.

Аристотель учит: примитивное живое тело имеет примитивную душу — мы бы сейчас сказали — мозги и нервную систему. Например, растительная «душа», говорит античный философ, не имеет ума, желания и ощущения; «растения не ощущают, хотя у них есть некая часть души и они нечто испытывают от осязаемого; ведь испытывают [же] они холод и тепло» (421 а 33). Развитое животное уже наделено воображением, желаниями и ощущениями, но не умом; об этом можно прочитать здесь (427 b 10 – 15) и здесь (428 а 24), а также вот тут (414 b и далее).

Одним из признаков души является движение тела: «… Каким движением движется тело, — пишет Аристотель, — таким движется и сама душа. Тело же движется в пространстве. Таким образом, и душа должна двигаться в соответствии с телом, перемещаясь или вся в целом, или отдельными своими частями» (406 а 33 – 406 b 2). Ум как часть души и мышление как вид ее деятельности тоже не отделимы от тела: «мышление не может быть без тела» (403 а 9). Любые «состояния души имеют свою основу в материи» (403 а 24). «Вот почему изучение всей души или такого рода состояния [речь шла о гневе] есть дело рассуждающего о природе» (403 а 27).

Этот материалистический принцип настойчиво звучит не только в начале, но и на протяжении всего сочинения «О душе». Во второй книге читаем: «то, благодаря чему мы прежде всего живем, ощущаем и размышляем, — это душа, так что она есть некий смысл и форма, а не материя или субстрат» (II 1, 414 а 13 – 14). Для Аристотеля принципиально важным является то положение, что идея, смысл или форма не могут существовать без материи. Когда Лосев приписывает ему противоположное утверждение, будто идеи и формы существует в запредельном мире, он тем самым отходит от Аристотеля в противоположную сторону.

Выхваченная из контекста цитата (429 а 22 – 28), приведенная Лосевым, тоже не вносит никакой двусмысленности, если содержание всего произведения берется целиком. Дадим из Аристотеля более обширный отрывок, чем это сделано в четвертом томе «Истории античной эстетики», тогда читатель сам увидит, что на самом деле имел в виду автор сочинения «О душе».

«Что касается той части души, — пишет Аристотель, — которой душа познает и разумеет, — отделима ли она, притом отделима ли она не пространственно, а лишь мысленно, то необходимо рассмотреть, каково ее отличительное свойство и как именно происходит мышление.

Так вот, если мышление сходно с ощущением, то оно или что-то испытывает от постигаемого умом, или оно нечто другое в этом роде. Мышление, конечно, не должно быть подвержено чему-либо, а должно быть способным воспринимать формы, т.е. в возможности должно быть таким, каково постигаемое умом, но не самим постигаемым умом, и так же как способность ощущения относится к ощущаемому, так и ум — к постигаемому умом. И поскольку ум может мыслить всё, ему необходимо быть ни с чем не смешанным, чтобы, как сказал Анаксагор, властвовать над всем, т. е. чтобы [всё] познавать. Ведь чуждое, являясь рядом с умом, мешает ему и заслоняет его. Таким образом, ум по природе не что иное, как способность.

Итак, то, что мы называем умом в душе, до того, как оно мыслит, не есть что-либо действительное из существующего (я разумею под умом то, чем душа размышляет и судит о чем-то). Поэтому нет разумного основания считать, что ум соединен с телом [с чем-то телесным]. Ведь иначе он оказался бы обладающим каким-нибудь определенным качеством, он был бы холодным или теплым или имел бы какой-то орган, как имеет его способность ощущения; но ничего такого нет. Поэтому правы те, кто говорит, что душа есть местонахождение форм, с той оговоркой, что не вся душа, а мыслящая часть, и имеет формы не в действительности, а в возможности» (429 а 10 – 28).

«Способностью ощущения, — продолжает Аристотель, — душа различает тепло и холод, т. е. то, некоторое соотношение чего есть плоть; существо же плоти душа различает иной способностью: или существующей отдельно от способности ощущения, или находящейся с ней в таком отношении, как ломаная линия с самой собой, когда она выпрямляется.

В свою очередь в отвлеченных предметах прямое воспринимается так же, как курносое: ведь прямая линия связана с плотным. Если же прямизна и прямое не одно и то же, то суть бытия прямого воспринимается чем-то иным: ведь здесь будет двоица. Стало быть, душа различает это или другой способностью, или той же, но находящейся в другом состоянии. И значит вообще, как [формы] вещей отделимы от материй, так дело обстоит и с тем, что относится к уму. … В возможности ум некоторым образом есть то, что он мыслит, в действительности же нет, пока он не мыслит его. Здесь должно быть так, как на дощечке для письма, на которой в действительности еще ничего не написано; таков же и ум. И он мыслим так же, как все другое мыслимое. Ведь у бестелесного мыслящее и мыслимое — одно и то же, ибо умозрительное познание и умозрительно познаваемое — одно и то же» (429 b 15 – 430 a 4).

Такова когнитивная психология по Аристотелю, которую исказил Лосев, превратив естественный ум живого человека в трансцендентный Ум вообще. Читатель может спросить, вывод о существовании Ума, нашпигованного платоновскими идеями, сделан только из сочинения «О душе» или Лосевым привлекались другие произведения Аристотеля?

*

* *Свое рассуждение об Уме Лосев начал с XII-й книги «Метафизики», в которой, в частности, говорится, что «имеется первое начало, обладающее вполне осуществленным бытием. А в другом смысле первые начала [у различных вещей] другие, – [их] столько, сколько есть противоположных определений, про которые мы не говорим, как про общие роды и в которые не вкладываем по нескольку значений; и еще сюда же принадлежат [отдельно] материи [вещей]» (XII 5, 1071 а 29 – b 1).

«Из этого текста Аристотеля, — пишет Лосев, — всякий должен убедиться в том, что Аристотель, с одной стороны, повелительно требует учитывать все родовые понятия отдельных вещей, имея в виду специфику этих родовых понятий… Однако… он тут же требует все же возводить все родовые понятия к одному принципу, к одной-единственной причине, к одному, но уже наивысшему бытию. Это бытие он и называет "умом", на этот раз уже нисколько не боясь тех изолированных идей, которые он так несправедливо приписал Платону, то есть не боясь никакого дуализма материальных вещей и нематериального принципа этих вещей, или Ума» [1, с. 40].

Внимательно вчитываемся в содержание XII-й книги «Метафизики», особенно вблизи процитированного отрывка, в поисках разъяснения относительно понятия ума (с маленькой буквы) и Ума (с большой буквы). Первое, о чём следует сообщить читателю, это опущенное Лосевым предложение Аристотеля, которое следует за последним процитированным им предложением. Вот оно: «Таким образом, сказано, что такое начала чувственно воспринимаемых вещей и сколько их, а также в каком смысле они одни и те же, и в каком разные» (XII 5, 1071 b 2 – 3).

То есть, речь шла о теории познания чувственного мира человеческим умом. Если даже Аристотель и думал подвести под всё многообразие форм (= эйдосов = идей) какую-то «одну причину», то она, отнюдь, не должна была принадлежать «наивысшему бытию» и он нигде не называл ее «умом» в смысле трансцендентного Ума, лежащего где-то далеко в космосе, вне познающего субъекта. Если бы Аристотель хотя бы только заикнулся о существовании такого Ума, Лосев тут же уцепился бы за его слова. Но ничего подобного он не нашел, следовательно, Аристотель так не думал, а представленный здесь едва уловимый смысл полностью высосан толкователем из пальца. Легко заметить, когда античный философ что-то утверждает, он повторяет это много раз и вполне не двусмысленно. Всегда можно отыскать место, где дублируется его мысль. За эти повторы, между прочим, его постоянно критиковали, объясняя их тем, что мы сейчас имеем дело, скорее всего, с конспективными записями учеников, а не подлинными его сочинениями.

Лосев указывает неопределенно, читайте, мол, 1 – 5 главу XII-й книги «Метафизики». «В этих главах, — пишет Лосев, — мысль Аристотеля с первого взгляда как будто бы очень колеблется; и для сохранения качественного своеобразия разных видов бытия он как будто бы весьма нерешительно и как будто бы чисто условно или, как он говорит, "по аналогии" допускает единство общей причины. Однако эта видимая нерешительность вызвана все тем же основным методом аристотелизма, сводящимся к тому, чтобы бесконечно всматриваться в разные детали и давать их соответствующее описание. В одном смысле можно признавать единство всеобщей движущей причины. В другом смысле вовсе нельзя признавать такого единства. Надо, по Аристотелю, учитывать огромный терминологический разнобой у философов, прежде чем устанавливать такую единую причину. Тем не менее, несмотря на все эти различения, несмотря на весь терминологический разнобой у философов, Аристотель в конце концов все же в весьма решительной форме констатирует первую и самую общую движущую причину, находя ее именно в Уме» [1, с. 39].

Ничего подобного! Враг платоновского одушевленного космоса не мог «в весьма решительной форме констатировать» наличие идеализированного Ума. Наоборот, скорее, он отдает предпочтение материалистической тенденции, обнаруженной у его предшественников. То, что Лосев назвал колебаниями Аристотеля, в действительности было его всесторонним анализом различных причин бытия. В том числе, он рассмотрел, как понимали их, с одной стороны, идеалисты (Платон, Ксенократ, Спевсипп), с другой — материалисты (Анаксагор, Эмпедокл, Анаксимандр, Демокрит). Сказав о последних четырех, Аристотель добавил: «Так что можно считать, что они в известной мере подошли к мысли о материи. Всё, что изменяется, имеет материю, но разную; а те вечные вещи, которые не возникают, а движутся в пространстве, также имеют материю, но не для возникновения, а для перемещения» (XII 2, 1069 b 23 – 26). Здесь Аристотель вплотную подходит к понятию перводвигателя, о котором впоследствии будет сказано так много ложного в четвертом томе ИАЭ.

*

* *Во втором подразделе третьего параграфа под названием «Ум» Лосев прямо отождествляет аристотелевское понятие перводвигателя с искусственно придуманным им Умом. «Посмотрим теперь, — пишет он, — на каких же путях Аристотель от материальных вещей и от материального космоса приходит к этому космическому Уму, а точнее будет сказать, даже к над-космическому Уму» [1, с. 40]. Что ж, давайте посмотрим, как рассуждает Лосев.

«Прежде всего, — пишет он, — Аристотель исходит из самого обыкновенного пространственного движения и ставит вопрос о том, как оно возможно. Возможно оно вовсе не потому, что одна вещь оказалась причиной движения для другой вещи. Ведь мир движется вечно, и движется вполне реально, а не только потенциально, так что для всех движений в мире и для движения всего мира в целом должна существовать и соответствующая причина движения» [Там же].

Всё правильно, примерно так рассуждал Аристотель не только в «Метафизике», но и в восьмой книге «Физики», целиком посвященной доказательству существования перводвигателя. Действительно, для описания вечного круговращения звездного неба Аристотелю понадобилось эфирное тело. Четыре первоэлемента (земля, огонь, вода и воздух) могли перемещаться только вниз и вверх. Пятое материальное тело решало космическую проблему вечного круговорота неба. Однако ни в одной строчке «Физики» и «Метафизики» Аристотель не пишет об Уме как коллекторе платоновских идей. Как же Лосеву всё-таки удалось от перводвигателя Аристотеля перейти к трансцендентному Уму?

Смотрим, вот он приводит слова: «Некоторая вечная неподвижная сущность должна существовать необходимым образом» (XII 5, 1071 b 4-5). Намек на перводвигатель — и что же? Отсюда никак не вытекает существование Ума. Далее Лосев строго следует за ходом мысли Аристотеля, а тот начинает критиковать Платона за то, что его идеи не способны порождать движения в материальном мире. «… Нет никакой пользы, — пишет Аристотель, — даже если мы предположим вечные сущности, как это делают те, кто принимает эйдосы [т.е. платоники], если эти сущности не будут заключать в себе некоторого начала, способного вызывать изменения» (1071 b 14 – 15). Эйдосы или идеи Платона — пассивные формы, т.е. формы в возможности, а для круговращения звездного неба требуются деятельные причины (начала или сущности).

Кажется, всё ясно, за что «ученик» критикует «учителя». Но Лосев вышел из этой тупиковой для него ситуации путем усиления идеалистической компоненты философии «ученика». «Аристотель, — пишет он, — в этой [6-й] главе отрицает Платона не за то, что у него слишком сильно представлен мир идей, но за то, что он представлен у него слишком слабо. Этим платоновским идеям, по Аристотелю, не хватает как раз этой актуально действующей причинности; и потому объективный идеализм Платона Аристотель хочет только усилить, а вовсе не ослабить» [1, с. 41].

Хочет усилить... — разве? Аристотель утверждает, что платоновские идеи, будучи изначально пассивными, абстрактными и зачастую слишком геометризованными, не годятся на роль двигателей материальных тел — и всё. Он критикует Тимея (реального пифагорейца, который фигурирует в платоновском сочинении «Тимей») с многих сторон, в том числе и с эмпирической. «Ведь ясно, что Тимей хочет представить душу мира такой, каков так называемый ум, а не такой, какова, например, ощущаемая душа или выражающая желания» (407 а 4 – 6). Здесь Аристотель ясно и определенно ставит в вину платоновскому персонажу удаленность его трансцендентного Ума, так называемого Ума, от свойственных человеческой душе естественных переживаний и вожделений, которые так или иначе связаны с человеческим телом и тяготеют к чувственному миру (об этом, как мы знаем, он много говорил в начале первой книги «О душе»). Следовательно, дело не только в недвижимости платоновских идей, но и в отсутствие их связи с физическим миром. Таким образом, толкователь еще раз ошибается: усиление платоновского идеализма только увеличило бы разрыв его с материализмом, к которому склоняется Аристотель.

*

* *Однако когда же произойдет долгожданный переход от абстрактных рассуждений о началах к трансцендентному Уму? — Не дождетесь, дорогой читатель. Лосев неожиданно перестал следить за ходом рассуждения Аристотеля и перескочил от шестой главы XII-й книги «Метафизики», содержащей в общей сложности десять глав, к разобранному выше сочинению «О душе», точнее, к фрагменту, взятому из четвертой главы III-й книги. Там фигурирует ум (с маленькой буквы!), относительно которого, как мы видели, Лосев рассуждает очень нелогично. Между тем, в седьмой главе XII-й книги «Метафизики» Аристотель неожиданно для нас заговорил об Уме (с большой буквы!), т.е. о трансцендентном и даже божественном Уме. Глазам своим не веришь, но это сущая правда!

Хотя перед этим автор «Метафизики» в который уже раз рассуждал о перводвигателе: «… Если деятельность чего-то есть первичное пространственное движение [имеется в виду движение сферы неподвижных звезд], то, поскольку здесь есть движение, постольку во всяком случае возможна и перемена — перемена в пространстве, если не в сущности; а так как есть нечто сущее в действительности, что движет, само будучи неподвижным, то в отношении его перемена никоим образом невозможна. Ибо первый вид изменений — это перемещение, а первый вид перемещения — круговое движение. Круговое же движение вызывается [первым] движущим. Следовательно, [первое] движущее есть необходимо сущее; и, поскольку оно необходимо сущее, оно существует надлежащим образом, и в этом смысле оно начало» (XII 7, 1072 b 5 – 11).

И вдруг мы читаем следующий пассаж: «Так вот, от такого начала зависят небеса [не небо!] и [вся] природа. И жизнь его — самая лучшая, какая у нас [т.е. у людей] бывает очень короткое время. В таком состоянии оно [начало] всегда (у нас этого не может быть), ибо его деятельность есть также удовольствие (поэтому бодрствование, восприятие, мышление — приятнее всего, и лишь через них — надежды и воспоминания). А мышление, каково оно само по себе, обращено на само по себе лучшее, и высшее мышление — на высшее. А Ум через сопричастность предмету мысли мыслит сам себя: он становится предметом мысли, соприкасаясь с ним и мысля его, так что Ум и предмет его — одно и то же. Ибо то, что способно принимать в себя предмет мысли и сущность, есть Ум; а деятелен он, когда обладает предметом мысли; так что божественное в нём — это, надо полагать, скорее само обладание, нежели способность к нему, и умозрение — самое приятное и самое лучшее. Если же Богу всегда так хорошо, как нам иногда, то это достойно удивления; если же лучше, то это достойно еще большего удивления. И именно так пребывает Он [=Бог = Ум = Начало]. И жизнь поистине присуща Ему, ибо деятельность Ума — это жизнь, а Бог есть деятельность; и деятельность Его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что Бог есть вечное, наилучшее [из всех] живое существо, так что Ему присущи жизнь и непрерывное и вечное существование, и именно это есть Бог» (XII 7, 1072 b 5 – 11).

Поразительно! Спрашивается, почему Лосев не привел так нужные ему слова о божественном Уме, написанные тут же, где он только что цитировал? Зачем он полез в другое сочинение, где ум (уже с маленькой буквы!) только и может существовать в материальном теле? Странно, очень странно!

Надеясь на большую эрудицию, хочется думать о Лосеве хорошо. Он мог знать, что данное место из седьмой главы XII-й книги «Метафизики» является поздней вставкой неоплатоников или даже христианских богословов раннего Средневековья. Он понимал, что Аристотель просто не мог рассуждать о перводвигателе как о Божественной Личности, которая живет лучше всех нас, смертных, испытывая от этого высшее наслаждение. Значит, данный фрагмент, подумал интерпретатор, писал не Аристотель.

Очевидно, некий религиозно озабоченный автор в приведенном выше отрывке решил доказать, что первый механический двигатель, перемещающий в пространстве звезд по правильным круговым орбитам есть на самом деле Господь Бог, т.е. Высшее Существо, вечно живущее и, с точки зрения морали, превосходящее нас во всех отношениях. При этом образ мысли этого достопочтенного фальсификатора, как, наверное, заметил Лосев, настолько отличается от аристотелевского, что было бы непростительной оплошностью выдавать данный абзац за подлинные мысли автора «Метафизики».

Несмотря на то, что сам Лосев является горячим поклонником неоплатонизма, всю жизнь разрабатывал это мистическое учение и всеми силами пытался притянуть к нему Аристотеля, тем не менее, играть в поддавки он не намерен. Наткнувшись на такого же, как он, неоплатоника, который самым бессовестным образом исказил текст античного материалиста-феноменалиста, Лосев, устыдившись, решил поискать для себя аргументы на страницах сочинения «О душе».

*

* *Так думать очень хотелось бы, но это будет не соответствовать действительности. Вспомним фрагмент текста (429 а 22 – 28), где прозвучала фраза «немыслимо уму быть связанным с телом». Мы были свидетелями того, как Аристотель добрый десяток раз в различных местах сочинения «О душе» повторял одно и то же: «душа не отделима от тела», но Лосев этих слов не услышал. С вставкой неоплатоника произошло то же самое: он просто ее не читал, иначе бы об этом сказал и непременно бы процитировал. Раз этого не случилось, значит, он ее пролистал, как и многое другое, о чём нам предстоит ещё сказать. В частности, ниже будут указаны еще несколько вставок неоплатоников, которые очень пригодились бы Лосеву, но он их, увы, прозевал.

На фразу «немыслимо уму быть связанным с телом» Лосев наткнулся случайно; она единственная. Фраз же «душа не отделима от тела» у Аристотеля множество, а главное, всё сочинение «О душе» пропитано этим материализмом, так что для человека, внимательно читавшего сочинение целиком, фантазии Лосева об Уме, находящемся где-то в загробном мире, которые он якобы извлек из текста Аристотеля, кажутся дикостью. Именно эта несуразность позволяет оценить степень компетентности нашего философа, считающегося в нашей стране большим профессионалом в знании античных текстов.

Верно, что труды Аристотеля не из легких: указанное нами место (XII 7, 1072 b 5 – 11) — тому подтверждением. Тут мы были свидетелями, что за две тысячи лет кропотливой работы текст атеистического философа так и не был очищен от всех религиозных фрагментов явно ему не принадлежащих. Да и как можно было его очистить от поздних наслоений неоплатоников и христиан, когда главными интерпретаторами и комментаторами аристотелевских текстов — как раньше, так и теперь — являются неоплатоники и христиане. Они, естественно, слепы на оба глаза к такого рода вставкам. «Ну, как же, — говорят они нам, — Аристотель ученик Платона, ему положено мыслить по-платоновски, хотя бы изредка». А то, что его мозги сделаны из другого теста, они представить не хотят. Сверх того, платоновские и свои неоплатоновские мозги они усиленно впихивают в голову Аристотеля. О процитированной выше вставке неоплатоника и других фальсификаций, которые только ожидают нашего разбора, нынешние издатели и редактора тоже ничего не знали, иначе бы их прокомментировали. Тем не менее, это не снимает ответственности с профессионалов: они-то обязаны тщательно взвешивать каждое странно звучащее предложение и соответственно квалифицировать его.

Лосев не способен к такому труду и это будет предметом нашего дальнейшего доказательства. Ниже мы продемонстрируем, что его философия не просто пуста, бесполезна или невинно ошибочна, она ужасна. Термин «ужасная» здесь служит резко негативной оценкой для тех знаний, которые на первый взгляд смотрятся вполне пристойно и даже респектабельно, но при более внимательном изучении обнаруживают жуткие черты. Психоанализ и релятивизм относятся к той же категории высокоинтеллектуального невежества. Государственные и частные службы, ответственные за высшее и среднее образование молодежи должны внимательно следить, чтобы литература такого пошиба, как лосевские многотомные опусы по истории античной философии, не попала в учебные программы университетов и школ; для неподготовленного ума она очень вредна.

То, что мы успели к этому моменту пройти, выглядит безобидно. Казалось бы, ничего страшного: подумаешь, один из многих советских философов, который уже два с лишним десятилетия лежит в земле, причислил Аристотеля к неоплатоникам. Мало ли заблуждающихся людей, здравствующих в наши дни, которых есть за что покритиковать. Наверное, можно таких найти, но Лосев не рядовой философ, он считается в нашей стране самым крупным специалистом по Античности. Вокруг него проводятся культовые мероприятия, куда втянуты огромные массы людей, в том числе молодых. Критика в его адрес раздавалась, но она не касалась его исследований учений древних мыслителей. В этом пункте его считают священной коровой, на которую молятся, как на тотемное животное с космическим Умом.

*

* *Далее мы продолжим разбор выбранного нами четвертого тома ИАЭ, чтобы еще и еще раз проверить, не ошибаемся ли мы сами в негативных оценках уважаемого всеми человека. В связи с этим давайте еще раз откроем сочинение «О душе» и внимательно начнем его читать.

В третьей главе, как и прежде во второй, Аристотель вновь приступает к критике своего учителя, причем как раз за то, что нас сейчас больше всего интересует, — за невозможность трансцендентного Ума быть космическим перводвигателем, вечно перемещающим в пространстве по круговым орбитам небесные светила. Ведь для этого, говорит Аристотель, ему самому нужно быть пространственной величиной. Пусть так, идет он навстречу платоникам, но тогда возникает множество проблем.

«В самом деле, — пишет философ из Стагир, — если бы ум был пространственной величиной, как бы он мыслил любую из своих частей? Частей в смысле пространственных величин или в смысле точек, если и точку следует называть частью [пространственной величины]? Если в смысле точек, а их бесчисленное множество, то ясно, что они никогда не будут пройдены умом до конца. Если же в смысле пространственных величин, то ум часто или бесконечное число раз будет мыслить одно и то же. Между тем очевидно, что можно мыслить что-то один раз. А если уму достаточно коснуться предмета одною из своих частей, то зачем ему совершать круговое движение или вообще для чего обладать пространственной величиной?..

Если, таким образом, мышление есть круговращение, то ум будет кругом, вращение которого есть мышление. Что же тогда ум будет мыслить постоянно? Ведь мыслить он должен вечно, если круговое вращение вечно. Мысли, направленные на деятельность, имеют границу (ведь все такие мысли — ради чего-то другого), подобным же образом мысли, направленные на теоретическое, ограничены обоснованиями. А всякое обоснование есть определение или доказательство… Далее, мышление скорее похоже на покой и остановку, нежели на движение. И точно так же умозаключение» (I 3, 407 а 10 – 34).

Таким образом, Аристотель донес до нас, почему Ум в платоновском понимании не может служить двигателем вселенной, причем не только из приведенного здесь отрывка. Например, в четвертой главе, после уже других рассуждений он делает аналогичный вывод: «… из сказанного ясно, что душа не может быть гармонией, ни совершать круговращение». Она может «приводить в движение самое себя, подобно тому, как может двигаться тело, в котором она находится, а тело — приводиться в движение душой; по другому совершать пространственное движение ей невозможно» (I 3, 408 а 30 – 33).

Но вот на авансцене появляется непрошенный гость; сразу после предыдущей цитаты он заявляет: «С другой же стороны, трудное и вынужденное блаженства не доставляют. Если же движение не есть сущность души, то душа двигалась бы вопреки своей природе. Также должно было бы быть тягостно для души быть соединенной с телом и не быть в состоянии освободиться от него, более того, она должна была бы избегать его, если только Уму лучше не быть связанным с телом, как это обычно утверждают [в частности, Платон] и как с этим многие соглашаются.

Неясна также причина круговращения неба. Ведь сущность души не может быть причиной этого кругового движения, ибо так душа движется лишь привходящим образом; тело также не есть причина этого, скорее [всё-таки] душа есть причина движения тела. С другой стороны, и не говорят, что подобное движение присуще душе потому, что оно лучше. И всё же Бог должен был бы побудить душу к круговому движению по той причине, что ей лучше двигаться, чем покоиться, и что двигаться круговым движением лучше, нежели другим» (I 3, 407 а 35 – 407 b 12).

Кому тут не понятно, что данный пассаж написан неоплатоником? Причем он так ленив и наивен в своих мошеннических действиях, что для его разоблачения не требуется больших интеллектуальных усилий. Если бы он дал себе труд изучить весь текст сочинения «О душе», он бы не писал, что душа лучше себя чувствует, когда находится вне тела. Он бы догадался, насколько его нелепая вставка по содержанию и стилю контрастирует с атеистическим и, в принципе, материалистическим учением Аристотеля. Бог и оценочные категории — блаженство, лучше и труднее — моментально выдают чужака, который не просто дополняет истинного автора, а категорически возражает ему.

*

* *Теперь представьте, как сложно было бы нам опровергать неоплатоника Лосева, когда б он зачислил Аристотеля в стан неоплатоников на основании вот этих не им (Лосевым) сфабрикованных фальсификаций. Вряд ли кто-нибудь в нашей стране стал бы придираться к этим с древнейших времен не вычищенным фрагментам. Они попали в современные издания на Западе, а что говорить о наших ортодоксальных марксистах, которые никогда не отличались большой прозорливостью. Тот же Лосев с пеной у рта доказывал бы, что неоплатонические рассуждения, разбросанные по многим сочинениям Аристотеля, ему же и принадлежат.

Но нет, к счастью, этого не случилось, из-за своего верхоглядства Лосеву пришлось произвести на свет новые доказательства принадлежности Аристотеля к неоплатоникам, до которых эллины никогда б не додумались. Теперь на основе этих своих спекуляций советский путаник радостно рапортует: «Смотрите, ученик никуда не отходил от своего учителя, он только добросовестно продолжил его славное дело и достиг на этом пути большого прогресса». Чтобы не удаляться далеко от избранной нами темы, вернемся сейчас снова к XII-й книге «Метафизики» и проследим за дальнейшим ходом размышления автора. Мы увидим, что после вставки неоплатоника (1072 b 5 – 11) следует текст вполне аристотелевского стиля и содержания. В нем опять говорится о причинах вращающих небо.

«… Начало и первое в вещах не подвержено движению ни само по себе, ни привходящим образом, а само вызывает первое — вечное и единое — движение. А так как движущееся должно чем-то приводиться в движение, а первое движущее — быть неподвижным само по себе, причем вечное движение необходимо вызывается тем, что вечно, и одно движение — чем-то одним, и так как помимо простого пространственного движения мирового целого, движения, которое, как мы полагаем, вызвано первой и неподвижной сущностью, мы видим другие пространственные движения — вечные движения планет (ибо вечно и не знает покоя тело, совершающее круговое движение; это показано в сочинениях о природе [имеется в виду «Физика» и «О небе»]), — то необходимо, чтобы и каждое из этих движений вызывалось самой по себе неподвижной и вечной сущностью. Ибо природа светил вечна, будучи некоторой сущностью, и то, что движет их, должно быть вечным и предшествовать тому, что им приводится в движение, а то, что предшествует сущности, само должно быть сущностью. Таким образом, очевидно, что должно существовать столько же сущностей, [сколько имеется движений светил], и что они вечны по своей природе, сами по себе неподвижны и не имеют (по указанной выше причине) величины [т.е. пространственных размеров]» (XII 8, 1073 а 23 – 1073 b 2).

Итак, автор, которого вполне можно считать Аристотелем, сообщил нам, что движущих сущностей должно быть несколько. Первая сущность вращает звезды, вторая, третья и прочие вращают планеты и Луну. Далее он знакомит нас с системами мира Евдокса и Каллиппа. У последнего, например, он насчитал 47 различных сфер (1074 а 14), значит, столько же должно быть и материальных причин движения. Однако логика требует, чтобы самая первая причина движения была одна и находилась бы она в абсолютном покое. Перводвигатель не должен иметь также пространственных размеров и быть материальным — таков чисто логический вывод и здесь нет никакой теологии.

«А что небо одно — это очевидно. Если небес множество подобно тому, как имеется много людей, то по виду у каждого из них было бы одно начало, а по числу много. Но все то, что по числу есть множество, имеет материю (ибо одно и то же определение имеется для многих, например определение человека, между тем Сократ— один). Однако первая суть бытия не имеет материи, ибо она есть полная осуществленность. Значит, первое движущее, будучи неподвижным, одно и по определению, и по числу; стало быть, всегда и непрерывно движущееся также только одно. Значит, есть только одно небо» (1074 а 32 – 40).

По идее, физико-геометрические рассуждения должны были привести его к тому, что центр вращения звездного неба должен располагаться в Земле. Увы, этот философ не имел самых элементарных пространственно-механических представлений. Он также не мог знать, что Земля вращается по инерции и ни в каком вечном двигателе не нуждается. Его сознание было целиком погружено в абстрактную логику, лишенную какого-либо реалистического выхода. Он выдумал чудовищную теорию места, сортирующую по стратам землю, воду, воздух и огонь, остановившую развитие механики на долгие века. С двигателем звездного неба он поступил аналогичным образом. Не думая о механике, чисто логически он лишил его пространственных размеров, движения и материи, о чём говорил много раз, например, здесь (1071 b 20).

Однако Аристотель никогда бы не отождествил это полное ничто — с Богом. Его сознание было абсолютно нерелигиозным. Этим он принципиально отличается от Платона. Данный неоспоримый факт нужно учитывать, если вы где-нибудь в тексте сталкиваетесь с элементами религиозности, мистики или некой потусторонности в виде трансцендентного Ума. Заметьте, сказав о нематериальности перводвигателя, Аристотель тут же предупреждает о предрассудках древних: «От древних из глубокой старины дошло до потомков предание о том, что эти [светила] суть боги и что божественное объемлет всю природу. А все остальное [в предании] уже добавлено в виде мифа для внушения толпе, для соблюдения законов и для выгоды [властей], ибо в нем утверждается, что боги человекоподобны и похожи на некоторые другие живые существа, утверждается и другое, вытекающее из сказанного и сходное с ним» (1074 b 1 – 7).

Нужно не забывать, что Аристотель, как и Анаксагор, пострадал за свое неуважение к богам. В приведенном отрывке, написанном в конце восьмой главы, слышится критика в адрес религиозных предрассудков. Но смотрите, вслед за ней в новой, девятой, главе вдруг снова заходит речь о божественном Уме. Очевидно, некий неоплатоник — не тот, что был до этого, так как нижеприведенные суждения звучат менее наивно, — решил скомпенсировать антиклерикальное замечание Аристотеля своей религиозной дедукцией.

Аноним спохватывается и начинает рассуждать письменно, вставляя свои соображения в текст Аристотеля: «А относительно [высшего] Ума возникают некоторые вопросы. Он представляется наиболее божественным из всего являющегося нам, но каким образом он таков, на этот вопрос ответить трудно. В самом деле, если он ничего не мыслит, а подобен спящему, то в чем его достоинство? Если же он мыслит, но это зависит от чего-то другого…, то он не лучшая сущность: ведь ценность придает ему мышление. Далее, будет ли составлять его сущность Ум или само мышление, что же именно мыслит он? Либо сам себя, либо что-то другое; и если что-то другое, то или всегда одно и то же, или разное. Так вот, есть ли здесь разница или это все равно, мыслить ли прекрасное или все что угодно?» (XII 9, 1074 b 15 – 25).

Выделенные курсивом понятие "достоинства", "лучшая сущность", "ценность" и эпитет "прекрасное", сказанные в адрес Ума — а, с точки зрения написанного выше и ниже вставки текста, по отношению к механическому перводвигателю — никак не укладываются в сухую логику Аристотеля. Аноним в результате своих длинных оценочных суждений в духе: «Ум мыслит сам себя, если только он превосходнейшее и мышление его есть мышление о мышлении» (1074 b 34) параллельно приходит к идее блага, которая звучит абсурдно рядом с идеей перводвигателя (впрочем, аноним про него, кажется, забыл). "Благо", "мышление о мышлении" или "идея идей" и подобные конструкции характерны для неоплатоника вроде Прокла, перипатетик так бы писать не стал, особенно ближайшие преемники Аристотеля — Теофраст и Стратон, отличающиеся любовью к физике.

*

* *Десятую главу XII-й книги «Метафизики», возможно, всё тот же аноним, начал с этих ценностных категорий: «Надо также рассмотреть, каким из двух способов содержит природа мирового целого благо и наилучшее — как нечто существующее отдельно и само по себе или как порядок. Или же и тем и другим способом, как у войска? Ведь здесь и в самом порядке — благо, и сам предводитель войска — благо, и скорее даже он: ведь не он зависит от порядка, а порядок — от него» (XII 10, 1075 а 10 – 14).

Впрочем, эти рассуждения о благе могли бы с натяжкой сойти за аристотелевские, если бы не одно обстоятельство. Понятно, что их надо было убрать с этого места, где они сбивают читателя с толку, куда-нибудь в этику. Но, посмотрите, чуть ниже встречается любопытное место, которое выведет нас на начало онтологии. Ведь Лосев, как правоверный неоплатоник, начал не с Ума, а с Единого (Он пишет эти слова с большой буквы, сообщая им сакральный смысл, но настоящие исследователи не пользуются здесь прописной буквой; мы писали "ум" и "Ум", чтобы как-то различать человеческое от трансцендентного). Так вот, именно единое — эта первейшая неоплатоновская категория — добавляет нам скепсиса в отношении подлинности десятой главы.

Вот это примечательное место: «Между тем некоторые считают материю одной из двух противоположностей, например те, кто противополагает неравное равному и многое единому. Но и это решается таким же образом, а именно: материя, которая [каждый раз] одна, ничему не противоположна. Далее, [в этом случае] все, кроме единого, было бы причастно дурному, ибо само зло есть один из двух элементов. А некоторые [возможно, Спевсипп и пифагорейцы] не признают благо и зло даже за начала; между тем начало всех вещей скорее всего благо. Что же касается тех, о ком мы говорили выше [о (нео-)платониках?], то они правы, утверждая, что благо есть начало, но в каком смысле оно начало, они не говорят,— как цель ли, или как движущее, или как форма» (XII 10, 1075 а 32 – 40).

Писавший эти строки солидаризуется с (нео-)платониками — факт настораживающий. Именно они выставляли благо на первое место, забывая об онтологии, тем более, о конкретной физике. Что говорить здесь о благе и зле не уместно — тоже понятно, но наше внимание приковало понятие единого. Рассуждения о благе вкупе с единым повышает вероятность подлога в отношении десятой главы. Неоплатонизм коварен тем, что соединил в себе два, казалось бы, несовместимых учения — Платона и Аристотеля. Разбираться в том, кто написал данный текст — Аристотель или неоплатоник — чрезвычайно тяжело. Чтобы двигаться дальше, нам нужно окунуть читателя в пучину неоплатоновских категорий и иерархических построений.

Прокловские «Первоосновы теологии», написанные в середине V века, т.е. спустя семь веков после Аристотеля, нам, пожалуй, подойдут. В них 211 тезисов и столько же обоснований. Все хороши, но мы выберем двадцатый, который формулируется так: «Выше всех тел — сущность души, выше всех душ — мыслительная природа [ум], выше всех мыслительных субстанций — единое». Ниже следует обоснование этого тезиса.

«В самом деле, — начинает рассуждать Прокл, — всякое тело движимо другим, ведь по своей природе оно само себя не может двигать, но благодаря общению с душой движется само собой и живет благодаря душе, и при наличии души оно в некотором смысле самодвижно, а при отсутствии души оно движимо иным, поскольку такова его природа сама по себе, душа же получила удел самодвижную сущность. В чем она будет присутствовать, тому и передает она самодвижность. И сама она гораздо раньше того, что она уделяет своим бытием. Следовательно, она, как самодвижная по своей сущности, выше тел, становящихся сомодвижными [только] по причастности.

В свою очередь, движущаяся сама по себе душа занимает вторичный разряд неподвижной природы, остающейся неподвижной и по энергии. Вследствие этого всякому движущемуся предшествует самодвижное, а всякому движущему — неподвижное. Поэтому, если душа, движущаяся сама собой, движет другое, то необходимо, чтобы до нее существовало неподвижно движущее. Именно ум и движет, будучи неподвижным и всегда действуя одинаково. А душа через ум причастна постоянству мышления, подобно тому как тело через душу причастно самодвижности. В самом деле, если бы постоянство мышления было в душе первично, то оно было бы присуще всем душам, как и ее самодвижность. Следовательно, оно не присуще душе первично. Поэтому необходимо, чтобы до нее существовало первично мыслящее, а, следовательно, до души — ум.

Однако поистине и уму предшествует единому, поскольку ум, хотя и неподвижен, но не есть единое. Действительно, он мыслит себя и есть предмет собственного действия, а единому причастно всякое сущее, уму же не все. Ведь то, в чем наличествует общение с умом, должно быть причастно знанию. Поэтому мыслительное знание есть начало и первичная причина познания. Следовательно, единое выше ума; и уже нет ничего другого выше единого, ибо единое и благо тождественны, а благо, как доказано, есть начало всего».

Полюбуйтесь, у Прокла логическая канва как у Аристотеля, а категориальное наполнение как у Платона. В десятой главе звучали предложения о благе, как об онтологическом первоначале, о механическом двигателе, осуществляющем пространственное перемещение светил по небу, там ничего не говорилось. И понятие единого Аристотель в таком ракурсе никогда не использовал. Следовательно, последняя глава XII-й книги «Метафизики», отличающаяся смысловой цельностью, Аристотелю не принадлежит. Скорее всего, ее писал кто-то из последователей Прокла, самого выдающегося неоплатоника. Таким образом, Лосев и здесь упустил свое счастье: он заговорил о едином (в трансцендентном смысле), не использовав при этом указанный козырь.

*

* *Разговор о едином Лосев завел следующим образом: «Отчасти со слов самого Аристотеля, а больше из-за желания во что бы то ни стало целиком удалить Аристотеля из области античного платонизма, часто просто говорится о непризнании Аристотелем первого принципа платоновской философии и эстетики и о замене платоновского абсолютного единства, существующего над вещами, тем единораздельным целым, которое вообще свойственно всякой вещи и всем вещам, взятым в целом» [1, с. 29].

Это правда, что Аристотель открещивался от платоновского единого как только мог; делал он это искренне и не надо здесь ничего выдумывать. Лосев же постоянно ставит себя в неестественное положение: «Нет, — говорит он, — ничего подобного, Аристотель, не ведая сам, творил во благо платоновского учения и, не подозревая, двигал его дальше». При этом в своем домысливании за Аристотеля он не может привести ни одной принадлежащий ему фразы, где бы прямо или косвенно говорилось: «Платон прав, я буду продолжать начатое им дело. Я признаю космический Ум, который будет вращать небо. Этот Ум есть Единое или Бог».

Ничего похожего, кроме вставок неоплатоников, которые Лосев ни одной не распознал, в сочинениях «О душе», «Метафизика» и других — здесь нет. Всё проплатоновское Лосев вложил в учение Аристотеля собственноручно. Это произошло оттого, что черный монах полагал, будто прогресс знаний идет неотступно вперед, так что для него темное Средневековье выглядит светлей Античности. Лосев уверен: Платон хорош, Аристотель лучше его, а Прокл, соединив их вместе, превзошел обоих. Заняв такую прямолинейную позицию, Лосев, естественно, начинает увечить философию Аристотеля.

В одном из интервью 2008 года Тахо-Годи говорит: «"Философию имени", например, тяжелая книга. Там даже ни разу слово "Бог" не употребляется — а она вся о Нем. Только надо догадываться и читать внимательно. … А вот "История эстетики" … — там никакого эзопова языка нет. Ясно, что Лосев, изучая античную культуру, подводит от язычества к христианству. Потому что ведь последние тома, это уже блаженный Августин, Александрийская школа — уже христианство. Как развивается учение о Божестве? Сначала это политеизм, грубый, потом начинает все утончаться... Учение о вечных идеях — что это такое "вечные идеи"?.. А потом неоплатоники, учение о "Едином", Которое все держит в себе, но имени не имеет. Это же замечательно! Значит, ты читаешь и знаешь, да, уже было "единое", учение о едином, но без имени. А без имени ничего невозможно вообще по-настоящему. Как же? Должно быть имя! Вот оно и появляется, Имя Божье» [16].

На последний вопрос журналиста, «что находится в центре лосевского мировоззрения — благое?» Тахо-Годи отвечает: «Благое? Ну что там благое? Не благое, а... Бог. В центре лосевского мировоззрения — Воскресение» [16]. Таким образом, Лосев следовал диалектической логике Гегеля, который последовательно без каких-либо отступлений и множественных ветвлений разворачивал из простого бытия, диалектически совпадающего с ничто, во всё охватывающую Абсолютную Идею, совпадающую в сознании верующего человека с понятием Господа Бога.

Часть 2

Причины ошибок А.Ф. Лосева — в

его мистическом восприятии мираКажутся странными, столь грубые ошибки в интерпретации Лосевым философии Аристотеля и его непростительное верхоглядство. Но в действительности ничего удивительного в этом нет. Не раз говорилось, что эпистемология теснейшим образом связана с психологией. Здесь мы находим этому зримое подтверждение. Сумбурная жизнь приводит к сумбурной философии. Иногда слышишь, как человек, внешне выглядящий интеллигентно и умно, говорит глупости и пошлости. Так вот, знайте, внутри он такой и есть, а плохая память, косноязычие, грубые манеры и прочие малосимпатичные вещи из этого ряда еще не делают их обладателя дураком.

Н. А. Лосева с сыном. Середина 1890-х годов.

Алёша Лосев — гимназист первого года обучения (1903).

Новочеркасск. Вид с южной стороны. Открытка начала ХХ в.

Вознесенский собор в Новочеркасске. Открытка начала ХХ в.

Почему учения Платона и Аристотеля не совместимы? Да потому что их психотипы слишком уж разные. Поэтому — вопреки утверждениям Лосева — основатель Лицея никогда бы не смог развить трансцендентную философию в том же направлении, что и основатель Академии; его разум для этого не приспособлен. Лосеву близка религиозная мистика Платона и совершенно чужд атеистический материализм Аристотеля; последнего он просто не понимал. Но поскольку он одержим идеей последовательного развития «Абсолютного Духа Истории» (по Гегелю и Марксу, как известно, историческое совпадает с логическим), Аристотель сделался у него чем-то средним между Платоном и Христом, т.е. тем, чем является сам Лосев.

Выпускник гимназии (1911).

Выпускник университета (1915).

А.Ф. Лосев (1916).В этой части будет преподнесен материал, из которого читатель должен вынести простой урок: прежде чем приступать к усвоению содержания того или иного учения, изучите биографию и, по возможности, мировосприятие автора. Если в его поступках вы обнаружите что-то странное, не приемлемое для вас, то не следует приниматься и за его учение. Молодых людей часто привлекают необычные теории и экстравагантные поступки, однако с возрастом это проходит и им приходится с большими колебаниями избавляться от юношеских увлечений. Данная тема для нас не нова. Изучая жизнь и учение Эйнштейна и Фрейда, уже доказывалась справедливость указанного тезиса. Сейчас, по существу, та же самая идея проводится на другом материале.

Незадолго до смерти и сразу после нее о Лосеве (23 сентября 1893, Новочеркасск — 24 мая 1988, Москва) писали много, в несколько раз больше чем сейчас. В середине 90-х появились новые скандальные документы о нём, которые обсуждали всем миром. Сегодня всё улеглось и забылось, но найти при желании ту информацию можно. Поэтому здесь хочется обратить внимание студентов лишь на некоторые широко известные факты его биографии, которые, однако, могут утаиваться преподавателями, симпатизирующими «великому русскому философу».

Московского университета (рисунок К. Юона, 1911).

Впрочем, не только студенты могут не знать, кем был в действительности Алексей Федорович. Недавно на сайте Sceptic-Ratio была опубликована критика учения о всеобщей гармонии и золотом сечении. Авторы этого учения, в частности, А.П. Стахов, Э.М. Сороко, часто вспоминали имя Лосева, но по их выступлениям чувствуется, что они мало знают о его «гармоничной» жизни и философии. Между тем, этот православный неоплатоник как раз и являет собой пример того, как тесно увязана жизнь и учение, психология и эпистемология творческой личности и эта увязка — благодатная почва для всякого серьезного исследования.

*

* *Мать Лосева, Наталия Алексеевна Лосева, была глубоко религиозной женщиной, поскольку выросла в семье священника Алексея Полякова. Отец, Федор Петрович, был музыкантом, вел бесшабашный образ жизни и вскоре после рождения мальчика (ему было три месяца) бросил семью. Но дед-священник после своей смерти завещал дочке, Алешиной маме, неплохое наследство, так что семья не бедствовала.

В.М. Соколова — жена А.Ф. Лосева (1920-е годы).Алёша был с детства очень религиозен, музыкален, обладал прекрасной памятью и способностями к языкам, поэтому четырехлетнюю классическую гимназию Новочеркасска, где знания древнегреческого языка и латыни были важнейшими, он закончил с золотой медалью. Будучи еще гимназистом, в 1909 году, он написал сочинение «Атеизм. Его происхождение и влияние на науку и жизнь», в котором провозгласил единство науки и религии — двух совершенно несовместимых вещей. В нем «он обличает атеистов, используя факты современных научных исследований» [9, с. 6]. Подобными спекуляциями он будет заниматься и впоследствии, например, доказывать с помощью теории относительности возможность построения рая на земле.

Потом учеба в Московском Императорском университете сразу на двух отделениях — филологическом и философском. Кроме того, студент увлекся очень модной в то время психологией и поступил на работу в недавно созданный Г.И. Челпановым Московский психологический институт. Здесь он знакомится с членами Религиозно-философского общества, основанного еще Владимиром Соловьевым, куда входили Вячеслав Иванов, Павел Флоренский, Сергей Булгаков, Николай Бердяев и многие другие знаменитости.

А.Ф. Лосев (1929).После защиты дипломной работы по Эсхилу в 1915 году его оставляют на кафедре классической филологии, где он работает по теме платоновского Эроса. В 1916 году вышла книга «Эрос у Платона» с посвящением: «Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве». В этом же году выходит статья «Два мироощущения. (Из впечатлений после "Травиаты")» и статья «О музыкальном ощущении любви и природы. (К тридцатипятилетию "Снегурочки" Римского-Корсакова)».

Затем наступает десятилетие молчания — время выработки собственной философской системы. Между прочим, «после 1925 года он стал заниматься трудами Энгельса, Маркса, Ленина. Идеалисту-диалектику следовало знать своих оппонентов. Алексей Федорович, по его словам, "хорошо пережевывал Маркса". "Я могу, — утверждал он, — спорить с большинством марксистов и уверен, что большинство из них хуже, чем я, разбираются в марксизме"» [9, с. 13].

В этой связи нужно со всей определенностью сказать, труды классиков Лосев, естественно, использовал при написании своих многочисленных томов «Истории античной эстетики», но исключительно в целях политической маскировки. Элементы спекулятивной диалектики его учение содержало, однако мистика доминировала над ней, поэтому ничего общего с марксизмом у него никогда не было.

Наконец, с 1927 по 1930 год Лосев на собственные деньги — откуда он их взял? — публикует сразу восемь книг:

1. Античный космос и современная наука. – М., 1927. – 550 с.

2. Философия имени. – М., 1927. – 254 с.

3. Музыка как предмет логики. – М., 1927. – 262 с.

4. Диалектика художественной формы. – М., 1927. – 250 с.

5. Диалектика числа у Плотина. (Перевод и комментарий трактата Плотина "О числах"). – М., 1928. – 194 с.

6. Критика платонизма у Аристотеля. (Перевод и комментарий XIII-й и XIV-й книги "Метафизики" Аристотеля). – М., 1929. – 204 с.

7. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1930. – Т.1. – 912 с.

8. Диалектика мифа. – М., 1930. – 250 с.В конце 20-х годов шла ожесточенная полемика в сфере философии. Ортодоксальные марксисты, вождем которых был тогда тов. А.М. Деборин, повели решительное наступление на врагов марксизма, куда, естественно, попал «идеалист и мистик Лосев» со своей «средневековщиной». В апреле 1929 года на «Второй Всесоюзной конференции марксистско-ленинских учреждений» Деборин сделал доклад «Только на основе диалектического материализма», в котором критиковал Лосева за его предпочтение так называемой «чистой диалектики» Плотина и Прокла и непринятие материалистической [20, с. 4 – 5], [21, с. 3], [22, с. 3], [23, с. 6 – 8, 96]. Имя Лосева склоняли и другие верные марксисты-ленинцы, например, авторы работ [24, с. 2], [25, с. 51 – 55], [26, с. 55 – 58].

Архимандрит Давид (Мухранов).Странно было бы ждать от марксистов иной реакции, когда они видели, как университетский профессор изучает Каббалу. «В.М. Лосева в своих показаниях [следователю ОГПУ Герасимовой, об этом ниже] говорит о близости взглядов двух ученых, о помощи, которую оказал Лосеву Столпнер при изучении Каббалы. А. Ф. Лосеву важно было также выяснить с помощью Столпнера вопрос о неоплатонических влияниях в Каббале, которые там, несомненно, должны существовать… Беседы с Б. Г. Столпнером — великим знатоком Каббалы — оказались очень важны для Лосева, который увидел в иудаизме универсальную стихию, порождающую из себя и "христианство с его феодализмом и капитализмом, и социализм". Эту его позицию следователь Герасимова интерпретировала по-своему: делая выборку из "относительной" мифологии иудаизма, она стремилась создать образ Лосева-черносотенца» [9, с. 24 – 25].

В сноске дается разъяснение, кто такая Марианна Герасимова, которая вела «Дело № 100256» по обвинению А.Ф. Лосева и его супруги «в антисоветском движении». Оказывается, она принадлежала очень интеллигентной и культурной семье, которая с дореволюционных времен дружила с семьей Мамина-Сибиряка и семьей Пришвина. Один ее брат, Борис Аполлинарьевич Герасимов, служил генералом в армии Колчака; другой, Сергей Аполлинарьевич, — известный советский кинорежиссер, а сестра, Валерия, — прославленная советская писательница. Марианна работала в органах при Ягоде; в 1937 году пришел Ежов, Ягоду арестовали, а вместе с ним и Марианну. Вернувшись при Хрущеве из мест заключения, она не смогла найти себя и покончила жизнь самоубийством (как сообщила Тахо-Годи, «повесилась в уборной в квартире сестры»). Лосев называл ее «ласковой коброй» (позаимствовано из стихотворения «Боль» Зинаиды Гиппиус). Далее мы увидим, была ли следователь Марианна Герасимова так уж и не права, называя философа черносотенцем.

*

* *Лосева арестовали в апреле 1930 года, когда цензор вычеркнул из «Диалектики мифа» особо раздражающие его места, автор же, презрев и ослушавшись цензора, вписал их снова в свой текст, дополнил его мерзостями и сдал рукопись в набор. В Предисловие к [9] А.А. Тахо-Годи разъяснила, что цензором был ни какой-нибудь малограмотный чиновник, а вполне известный в стране поэт-баснописец С.А. Басов-Верхоянцев, который 7 сентября 1929 года дал «положительную оценку» [9, с. 506] работе Лосева, но отметил, что «автор "философского трактата" — "чуждый марксизму (идеалист)", и привел ряд тезисов в подтверждение своей мысли» [9, с. 14]. Ниже мы увидим, насколько справедливо утверждение политредактора Русского отдела Главлита.

Тахо-Годи оправдывалась, мол, книга «лежала без движения» и автор, естественно, «начал ее постепенно дополнять. Многие вставки, сделанные им, были самого обычного научного характера и ничего принципиально нового не содержали. Это видно по экземпляру машинописи (с вставками, написанными от руки), возвращенному мне из ФСБ (1995)» [9, с. 14]. Однако дело Лосева не выглядело так безобидно, как это хочет представить здесь его аспирантка, потом помощница и, наконец, вторая гражданская жена, особенно в свете той лавины критики, спущенной «деборинцами» с самого верха. «Столько убийственных ярлыков, в самом деле, тогда повесили на одного человека: "лосевская идеология отражает настроения самых реакционных элементов нашей страны" (Деборин), "черносотенным и антисемитским духом веет от определения марксизма у Лосева" (Сараджев), "этот современный проповедник астрологии и алхимии поистине с изуверским бешенством говорит о материализме, эмпиризме, науке" (Баммель), "является философом православия, апологетом крепостничества и защитником полицейщины" (Гарбер) и т.п.» [19, с. 5].

Идеологическая неблагонадежность тогда приравнивалась к государственной измене. А тут, как на грех, надвигался XVI съезде ВКП(б) — «съезд развернутого наступления социализма по всему фронту». И хотя главная его цель была «борьба с кулачеством», за «развертывание массового колхозного движения», «контрреволюционерам» в сфере культуре тоже крепко досталось. Состоявшийся в середине лета 1930 года съезд «обратил внимание на борьбу против уклонов в национальном вопросе — против великодержавного шовинизма, как главной опасности, и местного национализма» [6, c. 386], т.е. как раз по лосевским «выкрутасам».

«Каганович на XVI съезде партии назвал Лосева реакционером, черносотенцем и мракобесом. Газетно-партийная травля Лосева была направлена прежде всего против религиозно-философской позиции, на которой он стоял. "Гнилая творческая" интеллигенция призывала к расправе. Драматург Киршон выкрикнул на съезде партии: "За такие мысли надо ставить к стенке!" (Кстати, сам Киршон в 1938 году был расстрелян.) На допросах даже близкие и "друзья" Алексея Федоровича стремились свалить вину на Лосева, выгораживая себя. Валентина Михайловна, чтобы спасти мужа, главную вину брала на себя» [7]. Следует, однако, знать, что В.М. Лосева вела все переговоры с издательством и типографией, где была отпечатана книга ее мужа; именно она умолчала об идеологически невыдержанных вставках. Жена поддерживала и участвовала во всех антисоветских сборищах и мероприятиях мужа.

А.Ф. Лосева (1939).В одном из лагерных писем к жене А.Ф. Лосев оправдывался: «Я задыхался от невозможности выразиться и высказаться. Этим и объясняются контрабандные вставки в мои сочинения после цензуры, и в том числе (и в особенности) в "Диалектику мифа". Я знал, что это опасно, но и желание выразить себя, свою расцветающую индивидуальность для философа и писателя превозмогает всякие соображения об опасности» [8]. Всякий отнесется сочувственно к автору этих строк, но не всякий сохранит это сердобольное чувство, когда узнает содержание «контрабандных вставок». О содержании «Дополнений» поговорим попозже, а пока еще немного о том, что им предшествовало.

В «1921 – 1925 годы, — вспоминает А.А. Тахо-Годи, — у него дома собирался кружок близких лиц, и они обсуждали разные богословские, догматические проблемы и то, что было связано с так называемым имяславием. Но арестовали Лосева в 1929 году, в год "великого перелома", и первоначально — по другому поводу. А потом, в ходе следствия, припомнили, конечно же, всё» [16]. Лосев решил бросить рациональную науку и заняться только религиозной философией. 3 Июня 1929 года он вместе с женой Валентиной Михайловной по благословению отца Давида (Мухранова) приняли тайный постриг в монахи под именами Андроника и Афанасии. Об этом событии всегда напоминала черная шапочка, которую он носил, не снимая до конца своих дней.

Внешняя жизнь четы Лосевых ничем примечательным в 20-е годы не выделялась. «А под спудом остаются собрания дома у Лосевых, где бывали многие видные имяславцы, включая монахов с Афона — о. Давида, о. Манасия, о. Иринея, священник Павел Флоренский, миряне, сочувствующие имяславию и имяславцам. На собраниях читались доклады об Имени Божием, о Святой Софии, об энергиях Божества и учение Св. Григория Паламы. О. Давид стал духовником Лосевых, именно он благословил Алексея Федоровича на долгий путь в науке (Лосев поначалу стремился уйти от мира, в монастырь и бросить в науку, на что о. Давид мудро посоветовал: "ты страсти свои брось, а науку бросать не надо"). Лосев разделял лишь теоретические, богословские доктрины имяславцев и не был причастен к кавказским имяславцам, которые открыто боролись с Советской властью, пропагандируя ее свержение. Тем не менее, без политики тут все равно не обошлось, постепенно чета Лосевым примкнула к антисергианскому движению в Церкви (то есть к тем, кто «отложился» от митрополита Сергия (Старгородского), признавшего Советскую власть). Лосев оставался убежденным монархистом и славянофилом, о чем свидетельствуют его последние труды (дополнения к "Диалектике мифа"). Назревал конфликт с властями и он не преминул разразиться — в 1930 году» [10].

В «Справке о роли профессора Лосева А.Ф. в антисоветском движении» сообщалось, что «в 29 – 30-е годы на Северном Кавказе и Закавказье ликвидирована контрреволюционная организация имяславцев (свыше 300 участников), проводивших подготовку к вооруженному выступлению против Советской власти под лозунгом "борьбы с антихристом". При аресте оказывали вооруженное сопротивление» [12]. Таким образом, неподчинение указаниям Главлиту было лишь каплей, переполнившей уже наполненный сосуд. Обвинения по религиозно-политическому делу о «Монархическом Центре Истинно-Православной Церкви» было, пожалуй, поважней идеалистической любви к Платону и Плотину.

Лосев заверял, что его интересовали только теоретические вопросы «славящих имя Господа», но не политические действия против советского государства. Однако наивно верить убежденному монархисту, устраивающего у себя дома собрания заговорщиков-ниспровергателей ненавистного им режима, каждодневно и исступленно молящемуся об этом. Ясно ребенку — чуть что и он переметнется на сторону врагов Советской Власти. Читая студентам лекции и публикуя свои зловредные книжки, он уже тем самым подрывал устои страны, избравшей для себя материалистическую и атеистическую идеологию.

*

* *Самое время выяснить, что такое имяславие, одурманившее не космический ум философа, с теоретической точки зрения. В работе, которая так и называется — «Имяславие» — Лосев разъясняет: это — «мистическое движение православного Востока, заключающееся в особом почитании имени Божьего». В 1907 году монах Илларион издал книгу «На горах Кавказа», в которой помимо всего прочего утверждалось, что «Имя Божие уже по своей сущности свято и есть сам Бог, ибо неотделимо от Его сущности» [2]. Официальная церковь такой акцент на имени не одобряла, усматривая в кавказском религиозном уклоне элементы языческой магии.

Жена философа — Валентина Михайловна Лосева (последняя фотография). После ее смерти в 1954 году рядом с А.Ф. Лосевым осталась его верная помощница А.А. Тахо-Годи, которая появилась в доме Лосевых в 1944 году.

Аза Алибековна Тахо-ГодиБезобидный спор между монахами, начавшийся на Афоне (гора Кавказа), вылился в грандиозное сражение. «Константинопольский патриарх Иоаким III в своем послании от 12 сентября 1912 г. осудил книгу "На горах Кавказа" за то, что в ней "содержится много ошибочного, ведущего к заблуждениям и ересям". … Последнюю точку в этом деле поставил Священный Синод в Петрограде. На Афон был послан епископ Никон, взявший с собой военных, чтобы без затруднений применить силу против ереси, в результате чего больше тысячи монахов — сторонников имяславия — были насильно вывезены с Афона и разосланы по разным областям с запретом проводить богослужения» [2]. Потом начались послабления, но Советская власть, не любившая ортодоксальную церковь (скажем мягко), повела жесточайшую борьбу с еретиками-сектантами, о чём и упоминалось в Справке следователя Марианны Герасимовой.

Для неверующих данный спор выглядит достаточно бессмысленным. Но из истории религии мы уже знаем, что споры вокруг крестного знамения, совершать ли его двумя перстами или тремя, в конце концов, привел к расколу церкви и к изгнанию так называемых старообрядцы или староверов из городов в глухие деревни. Едва заметное в начале несогласие в каких-то внешних вещах, по прошествии времени выливается в принципиальные разногласия по всем главнейшим мировоззренческим вопросам.

Ну, разумеется, надо любить и славить Бога, а не Его имя, думает правоверный христианин, но для мистика символ важнее сущности, точнее сказать, символ — это и есть сущность. Бога познать нельзя, следовательно, можно апеллировать только к Его имени. Развивая эту идею, имяславец Лосев приходит к радикальным выводам. Во второй части статьи (она называется «Догматическое учение») он представляет имяславие как «центральное православное учение», в котором «на опытно-мистическом уровне» признается учение об «умной молитве», более того, «все эти особенности абсолютного символизма сводимы к учению о молитве».

Чествование А. Ф. Лосева в связи с 90-летием

со дня рождения в МГПИ. 12 декабря 1983 года.

«Имя Божье, — учит Лосев, — есть энергия Божия, неразрывная с самой сущностью Бога, и потому есть сам Бог». Далее идет диалектическое отрицание: «Однако Бог отличен от своих энергий и своего имени, и потому Бог не есть ни свое имя, ни имя вообще». Формальная логика отрицается, поэтому начинаются бесконечные спекуляции в духе Плотина и Прокла: «энергия есть сам Бог, но Бог не есть энергия; энергия отлична от сущности, хотя и неотделима от нее и т. д.». «Отсюда — цель имяславия в диалектически-антиномическом выведении основных категорий: сущности, идеи и т. д. В качестве образца могут служить учение Плотина о трех мировых субстанциях или триадическая диалектика Прокла» [2].

«Наконец, в имяславии имеется еще один уровень — научно-аналитический, который выражается прежде всего в определенном ряду математических конструкций». Лосев призывает изучать спекулятивную теорию Георга Кантора о различных тапах мощности множеств и возникающих внутри его теории «парадоксах». Последователи и попутчики, та же Тахо-Годи, нечего не смыслящая в теории множеств, считал Лосева большим математиком, хотя дальше нумерологии Пифагора он не пошел.

«Великий русский философ» соединил теорию относительности Эйнштейна с мистицизмом Прокла и всё это безобразие спроецировал на классовую теорию Маркса. Таким образом, он развил учение, согласно которому «концепция о пространственной и временной бесконечности мира есть для имяславия лишь произвольный миф, измысленный нигилизмом Нового времени [Лосеву противен картезианский рационализм]. Механика Ньютона также относится имяславием к нигилизму, поскольку она подчиняет мировое целое простому ряду гипостазированных абстрактных понятий и законов» [2].

А.Ф. Лосев и А.А. Тахо-Годи.

Фотопортрет работы Павла Кривцова.

23 сентября 1984 г.Имяславец ненавидит все рациональные науки: «классическая химия, современные учения об электрической природе материи и учение о неизменности элементов — это также абстракция и убивание действительной жизни». Зато релятивистское учение о конечности вселенной Лосеву пришлось по душе: «Имяславие, напротив, провозглашает с помощью современных математических методов пространственную и временную конечность мира, оно применяет дифференциальную геометрию и векторно-тензорный анализ в своем учении о реальности неоднородных пространств; в полной мере оно пользуется также теорией относительности, защищает с помощью современной математики алхимию и астрологию; в биологии оно отвергает как механицизм, так и витализм, признавая за единственно возможную здесь точку зрения символический органицизм» [2].

Теорию относительности Лосев вспоминает и в «Диалектике мифа», где он пишет: «синтезом бесконечности и конечности мирового пространства является фигурность этого пространства. Кроме того, наличие конечного мира делает возможным (а с другой стороны, прямо требует) изменения объема массы тела в зависимости от места в мире, т.е. от движения по миру. В частности, эта диалектика требует, чтобы на периферии мира пространство было таково, чтобы оно обеспечивало превращение объема тела в нуль. Однако ничто не мешает думать, чтобы объем тела превращался в мнимую величину. Это будет способом пребывания тела за пределами мира» [3].

В следующем абзаце он проецирует модную в то время эйнштейновскую теорию на социальные отношения: «Правда, — пишет он, — несмотря на то, что математика и физика давным-давно создали способы мыслить все эти вещи совершенно реально и без всякой фантазии, — никакие силы не могут заставить ни толпу, ни самих ученых стать всерьез на эту точку зрения. Ньютонианский миф однородного и бесконечного пространства — этот чисто капиталистический принцип (как выше я уже не раз указывал) — царит во всем ученом мире. Совершенно ясна вся невыразительность, нерельефность, бескрасочность, полная мертвенность такого пространства. И, тем не менее, все ученые и не ученые, от мала до велика, преклоняются пред этим мифом как перед истуканом. Вот почему какому-нибудь философу, вроде меня грешного, принцип относительности более понятен, чем большинству физиков и математиков, у которых просто нет соответствующих интуиций» [3].

*

* *У ортодоксального марксиста волосы встанут дыбом от всей этой чепухи, однако поэт-цензор С.А. Басов-Верхоянцев, возглавлявший один из отделов Главлита, ничего не вычеркнул в процитированном здесь тексте. Возникает вопрос: тогда из-за чего возник скандал? За какие прегрешения был конфискован тираж в пять сотен экземпляров? Что было написано в дополнениях к «Диалектике мифы», за что автора наказали десятью, а жену-сподручницу — пятью годами заключения? Ведь против него ополчилась вся тогдашняя интеллигенция, включая самого уважаемого в то время писателя Максима Горького. Намерения Тахо-Годи защитить Лосева понятны, но она порой так извращала факты, что вся ее адвокатская деятельность оборачивалась против защищаемого. Ее обвинения в адрес Горького настолько несправедливы и чудовищны по стилистике, что их просто неприятно читать.

После прочитанной А Ф. Лосевым лекции «Творчество Боэция как переходный антично-средневековый феномен» в аудитории 2-го гуманитарного корпуса МГУ (слева направо): Юрий Алексеевич Ростовцев, журналист; Наталья Анатольевна Мишина, журналистка; Сергей Сергеевич Аверинцев, доктор филологических наук, философ культуры; А. Ф. Лосев; Григорий Петрович Калюжный, поэт; А. А. Тахо-Годи. Снимок 1985 г.Она пишет: «К этим голосам возмущения против Лосева присоединился еще один, постыдный — великого пролетарского писателя Максима Горького. Под скромным названием "О борьбе с природой" в газетах "Правда" и "Известия" от 12 декабря 1931 года, когда Лосев уже был на лагерной стройке канала, М. Горький в качестве примера "особенно бесстыдного лицемерия из числа буржуазных «мыслителей»", защитников христианства и "изуверства церкви Христовой", приводит выдержки из "рукописной копии нелегальной брошюры профессора философии Лосева "Дополнения к диалектике мифа"». …

В статье Горького профессор Лосев именуется "идиотом", "безумным" и "очевидно малограмотным". Не стыдно было всезнающему Алексею Максимовичу Лосева не читать. Вот Пришвин читал "Античный космос и современную науку". Но ведь Горький больше пребывал в "прекрасном далеко", хотя и это не извинительно. Каких только книг ему туда не посылали! А в 1931 году, да еще в конце года, он находился в Москве. Зато с Лосевым встреча была так возможна и так близка на канале, когда Горький ездил туда в познавательно-увеселительное путешествие с группой писателей (были там среди многих Всеволод Иванов с супругой и Михаил Зощенко!). Но больше водили Горького знакомиться с уголовниками (это ему ближе) — те перековывались, а не к философам и вообще интеллигентам, очень уж закоренелым.

Максим Горький

Итак, профессор мало того что идиот и малограмотен, но и "слеп". Да, Алексей Максимович, Лосев действительно начал слепнуть на стройке канала. Вы угадали. Профессор "морально разрушен злобой". Делать ему, как всем "мелким, честолюбивым, гниленьким людям", нечего в стране "строителей социалистического общества", где "создается новая индивидуальность". Такие люди, как Лосев, "опоздали умереть", но "гниют и заражают воздух запахом гниения". …